吴涤非指出美国警匪片类型存在一种“白马英雄”式的神话,即“主人公白马银枪,经磨历险,去执行除暴安良的使命。他走遍山山水水,到过各种地方,无私无畏,勇猛顽强。”

当然,作为带有“梦幻”色彩的人物设置,“白马英雄”的人物原型在银幕中最早可追溯至早期西部片,在如今好莱坞犯罪电影中依旧可以见到其活跃的身影。

事实上,"白马英雄"已经成为美国神话的一种表征,渗透于好莱坞电影的各种类型之中,成为许多类型惯例的有机组成部分,就犯罪电影而言,比如上文所述的“大团圆”式结局,他一定是胜利的一方,并且成功地惩治了罪犯。

与八十、九十年代警匪片《虎胆龙威》、《空军一号》、《生死时速》、《真实的谎言》中的“白马英雄”相比,新世纪好莱坞犯罪电影中的形象则多了些平凡的底蕴。

酗酒、缺钱、甚至不善社交,像《怒火救援》中的黑人保镖。

或者《伸冤人》中不堪忍受压力而选择“隐退”的特工。再或者如《菲利普船长》一样,是手无缚鸡之力,平凡至极的百姓。

但是当危机到来,这些世俗化、平凡化的一面会立即隐蔽,带有自由主义精神的"神性"光辉一展无余,畏惧死亡却不会苟且偷生,不善言辞却踏实稳重,崇尚暴力但敬畏生命。

这一类平凡且伟大的同一,成为新世纪以来好莱坞犯罪电影"白马英雄"的主流形象,"其平凡,是因为与普通人在生活中的接近;而伟大,则来源于英雄本色","叫当然,电影中英雄人物以一种平凡人的姿态出现,也符合现代社会世俗化的大众文化消费倾向。

需要注意的是,"白马英雄"在电影中的功能化作用,好莱坞电影的商业成就基于明朗的叙事风格,人物形象忠奸善恶,黑白分明。

对当代好莱坞犯罪电影而言,“白马英雄”的形象无疑使人物形象壁垒间的沟壑更加清晰,对反派愈加憎恶,对正面人物愈发认同,促使观众将自己代入其中情景,以便潜藏的意识形态发生作用。

简而言之,无论是类型电影的商业性成功,还是其"梦幻"的品质,都基于二元对立的叙事结构,而“白马英雄”的形象深化了影片的对立态势,促进了观众对影片中潜藏意识形态的认同。

除此之外,"白马英雄"的人物形象使得犯罪电影成为一种高度仪式化的类型电影,主角子然一身,而对挑战,克服重重困阻,最终惩奸扬善,有助于"宣泄"消极情绪这一类型化目的,进而调借因文化差异而引发的矛盾,实现社会的长治久安。

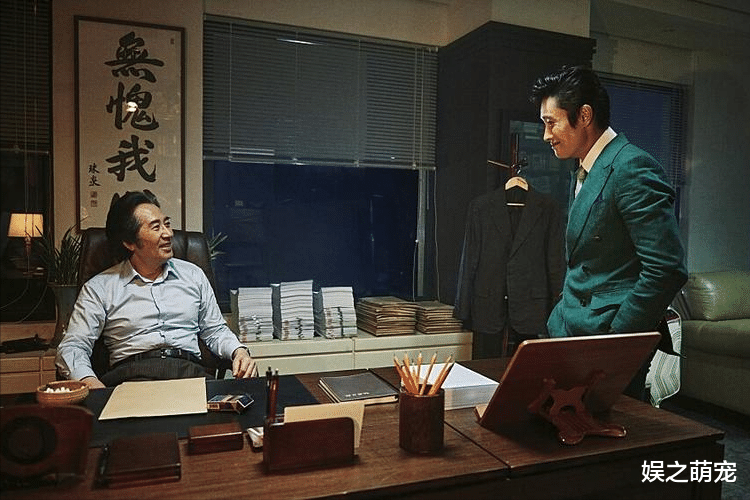

作为类型电影的一种,韩国犯罪片也不可避免地需要塑造英雄形象,以满足观众对这一类型的期待,其中一部分即为"白马英雄"式人物形象,比如《恐怖直播》中以个体对抗国家强权的尹英华;《局内人》、《协商》中以对抗权力腐败的检察官与匪徒;《王者》中挑战政治黑幕的检察官。

然而,在韩国犯罪片现实化的语境下,英雄仍然是英雄,而“白马”却发生了内涵上的转变,从顺应主流到反叛体制,从英雄想象到引发思考,韩国犯罪片的英雄形象呈现一种反叛的精神。

如上所述,"白马英雄"使人物形象的界线分明,善恶有别,以便观众投入其中,而韩国犯罪片中的反叛英雄却模糊了善恶、好坏的界限,如《协商》中的绑匪,一方面生性残暴,夺人性命于弹指间,而另一方面却对弱小有怜悯之心,勇于对抗腐败的权力。

反叛英雄的两极形象已经超越平凡与伟大的衡量范畴,善恶共存一身,有意消解二元对立的人物形象设定,在这样语境下孰是孰非已然不重要,观众从对英雄的自我投射中脱离,转而寻找造成英雄困境的原因。

譬如《恐怖直播》的结局,当尹英华摁下炸弹的引爆器,与象征国家权威的高楼大厦一同化为瓦砾,观众对于这一形象的情感认同只有同情,没有善恶之分,之前唯利是图的人物形象与慷慨赴义的结尾差距甚大,消解了"白马英雄"本身应具有的正面意义。

因此,即使他在结尾做出殒身不恤的壮举,也只能像三十年代的美国观众,投以对《疤脸人》结尾般的同情目光。

“白马英雄”形象促使观众融入“梦境”,以便其中各种意识形态对观众发生潜移默化的作用,包括上文所述的维护主流价值观念以及调节差异性意识形态。

事实上,当代好莱坞犯罪电影的"白马英雄"都是带着"任务"打击罪犯或拯救人质,意识形态或传统价值观念“缝合”于搭救或惩恶扬善的戏码中,进而渗透并操纵观众的价值观念。

因此,从某种程度而言,“白马英雄”即为主流价值观念的化身,它在"梦境"中规"询唤"观众,以促使其在生活中与统治阶级的意识形态达成一致。

相比之下,韩国犯罪片的反叛英雄不但没有归顺主流意识形态,甚至呈现抗拒、对抗的态势。

譬如,好莱坞犯罪电影中的"白马英雄"不是退伍士兵,就是退役警察,总而言之,他的身份、职业一定是正面或积极形象的象征,比如《怒火救援》中退役的士兵;或者《飓风营救》中的特工父亲,才有成为主流意识形态“代言人”的可能。

而在韩国犯罪片警惕权力、人性的类型经验下,政府机关、司法人员所象征的并不具有积极意义,因此,从整体上看,韩国犯罪片反叛英雄的身份主要来自既有体制的对立面,即社会的黑暗角落。

如《恐怖直播》中威胁政府的恐怖分子;《追击者》中不满警察的皮条客;《走到尽头》中道貌岸然的警察;《看见恶魔》中冷血的青年警探。

这类反叛英雄自身所带有的“叛逆”情绪明显与主流意识相悖,其身份的矛盾性来自于统治阶层与被统治阶层间的冲突,如《看见恶魔》中的警察本应通过法律将罪犯绳之于法,而他却通过私力复仇实现这一目的。

因此,他自然不可能为主流意识“代言”,进而在“梦”中影响观众。可以说,反叛英雄恰是通过他与主流社会的格格不入,凸显社会黑暗面的现实图景,引发观众对于现实问题的思考。