电影看多了就会发现一个现象,那就是不同的人群或者是国家早已经被打好了标签,比如说一想到美国人,你会联想到什么?一想到中东的阿拉伯人,你会联想到什么?这些看似潜移默化的标签,实际上是电影的宣传效用直接展现。电影本质是一种媒介,这种媒介可以传递出艺术信息,同样的,也可以传递出来操控者想要传递的信息,如果是前者,我们自然可以站在艺术的角度去分析,如果是后者,我们则需要站在对立面去剖析,意识形态如何深入人心的,这里有他的体系。

今天给大家推荐《黑色星期天》,这是一部惊心动魄的电影,本片讲述了FBI特工破获了一起恐怖袭击事件,原本来自阿拉伯的巴勒斯坦恐怖分子想要在美国超级碗决赛当天,在有着八万观众的体育馆上空引爆炸弹,以此来袭击八万观众以及身处其中的美国总统的目的。而在炸弹飘过体育馆上空的时候,FBI特工在最后关头成功的将炸弹脱离,解救了八万观众以及美国总统的故事。

这个故事惊心动魄,尤其是在最后关头,FBI特工在飞艇上的一系列操作通过电影的快速剪辑,让观看的每一个观众都有切身体会。看完之后,自然是佩服FBI特工矫健的身手,与此同时,观众们难免要谴责恐怖分子的邪恶。你看,这就是一个非常典型的意识形态宣传。

为什么这么说?我们可以看看本片中的故事设定,一开始为我们展现的是恐怖分子选用了一种类型的炸弹,且随着故事的开展,恐怖分子将这种炸弹安装在飞艇上,并且开着飞艇飞到了超级碗决赛体育馆上空。此后,FBI展开了追逐,并在最后关头,成功的破坏了这一恐怖袭击,并且成功的解救了现场的观众。整个过程非常流畅,一气呵成,不论你是不是在一开始就能顺利的带入到电影当中,你也能跟随着主角最后发出来感叹,这就是创作者的引导能力。

按照影片的故事发展顺序来分析,你会在一开始觉得恐怖分子很邪恶吗?不会的。为什么不会,因为恐怖分子在一开始的行为并没有对于普通人有任何的伤害,他们针对的是美国政府,他们针对的是美国政府支持的侵略。这在很多人看来,没有说的,观众们甚至能很赞同恐怖分子的行为。紧接着,一切就都开始变味了,这种变味是潜移默化的。

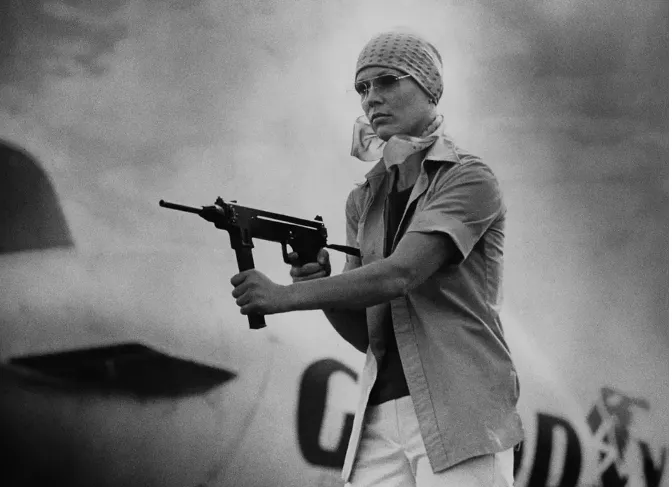

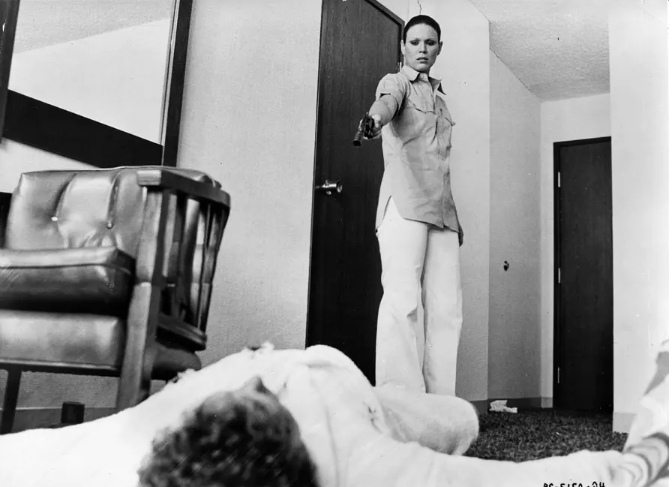

FBI特工突袭恐怖分子的聚集地的时候,手下留情了,主角最后时刻没有杀死女反派,而事后,通过主角的一番说辞,我们很快的对于这个女反派开启了厌恶过程,而对于一开始处于被动地位的特工,反倒有了一种同情,彷佛他才是真正据有良知的人,而女反派这个时候,已经成为了反派了,哪怕她在一开始所做的事情确实是某种程度上的正义。

而在影片的最后部分,我们看到了什么呢?我们看到的是女反派在被本片的创作者定义为反派之后,开始了自己的疯狂进程,而在这个过程中,观众们被引导着价值观朝着主角靠拢,毕竟,当恐怖袭击开始针对大多数的时候,恐怖袭击就是恐怖袭击了。而最后时刻,主角这一次没有留情,直接枪杀了女反派,并且成功的解救了超级碗现场的八万观众。这个时候,观众们的价值观彻底的倒向了FBI特工,女反派也被定义为了恐怖分子,这个时候,再没有人意识到,恐怖分子发动恐怖袭击,他们为什么要发动恐怖袭击,是不是该有一个缘由?

这就是本片等一系列宣传电影的宣传效用,如果你是正向的看待这个故事,你看到最后,基本上会将原有的价值观转换到之前的对立面。没有人知道自己为什么会有这样的价值观转换,而创作者在潜移默化之间,就完成了这种价值观转换,这就是创作者的厉害之处。

创作者为什么厉害,我们可以用相反的逻辑来推导一下,这个故事从前往后推,就很容易地出来正义战胜邪恶。但是将这个故事从后往前推的话,我们就会一步一步被引导着理解正义为什么正义,邪恶为什么邪恶。

首先,在最后确定了FBI特工是正义的,因此,得出来恐怖分子是邪恶的,而正义所做的一切事情都被认为是正义的,邪恶所做的任何事情自然也是邪恶的了,那么这个观点就很好的将美国入侵越南的战争,美国在中东搅动的针对巴勒斯坦人的战争刻画成为正义之举了,那么一开始对于恐怖分子的同情自然是不存在了,这个就形成了完整的逻辑闭环,且成功的进行了一次意识形态的宣传,这就是此类电影的特性,正向来看,正义战胜邪恶,反过来看,强化了原本不被人接受的标签,一石二鸟,确实厉害。

……

你好,再见