“要是听张主任的话遵循医嘱、按时复查就不会躺在这里了!这次出院后一定会遵循医嘱、按时复查,绝不能再犯同样的错误了!”今年57岁家住南通的李先生(化名),扬子晚报/紫牛新闻记者在南京市第一医院心胸血管外科1006病区里见到他时,李先生仍十分感慨。

时间回到2021年,当时53岁的李先生在一天夜里突发胸部剧痛,家人急忙将他送往当地医院急诊救治。经检查,李先生被确诊为凶险的主动脉夹层,当地医院建议李先生立即转院手术治疗。随后,李先生被转至南京市第一医院,心胸血管外科主任医师张雷杨团队连夜为他手术,手术顺利,李先生康复。出院前张雷杨反复叮嘱,要定期回院进行复查,李先生满口答应。可回家后,李先生一直自觉无碍,加上嫌复查麻烦,所以就将张主任的叮嘱没放在心上,一次都没回南京市第一医院进行复查。

就在2025年2月20日早上,李先生因为尿毒症在当地医院进行透析治疗,突然感到胸背部剧烈疼痛,这熟悉的感觉让李先生不敢大意,立即在当地医院急诊检查,竟发现体内出现一个巨大的“炸弹”——即将破裂的主动脉夹层动脉瘤。

李先生女儿急忙开车将李先生送至南京市第一医院,4年前为李先生做手术的张雷杨主任又带领团队为李先生进行急诊手术,解除了这个即将爆炸的“炸弹”。

当天术后李先生被送入重症监护病房,重症医学科副主任王翔带领团队对李先生进行了严密的生命体征监测,当晚就拔除插管,并且为他进行了床边透析。

第二天李先生平安转入普通病房。让李先生想不通的是,4年前已经手术成功了,为什么这次又发生了主动脉夹层,差点丢命呢?

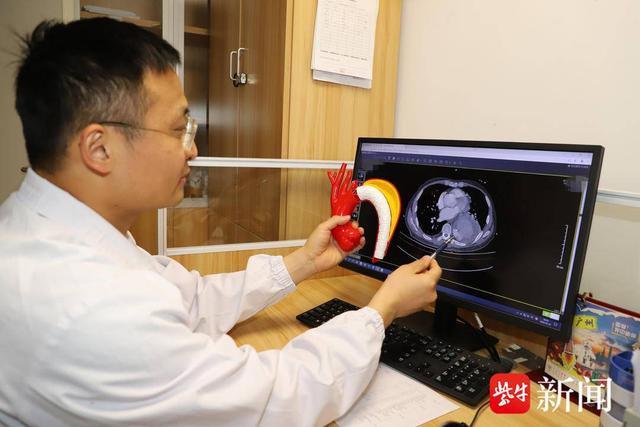

张雷杨介绍,主动脉夹层是由于主动脉壁的内膜撕裂导致的疾病,常见撕裂部位是升主动脉(Stanford A型)或者降主动脉起始部(Stanford B型)。不管哪一型,一般首次治疗,都是处理最早撕裂的最危险部位,常常遗留远端的夹层继续观察。

所以,主动脉夹层的治疗一般都不是“一锤子买卖”,需要定期回院随访复查,及时排除危险。李先生因为第一次手术后恢复良好,嫌复查麻烦,就一直拖着,这才导致这次又在“鬼门关”前转了一圈。对于曾经患过主动脉夹层的病人,最重要的复查项目就是主动脉CTA(CT血管造影),目的是监测病情变化、评估手术效果以及早期发现潜在并发症。

【相关链接】患上主动脉夹层,还有这些需要注意:

一、术后需要定期复查CTA

1. 监测假腔变化:即使手术修复了主动脉夹层,假腔(撕裂的血管壁形成的异常腔隙)可能仍存在。术后假腔可能逐渐扩大、形成动脉瘤,甚至破裂。CTA能清晰显示假腔是否缩小、血栓化,或有无持续血流。

2. 评估支架或人工血管状态:若手术植入了支架或人工血管,CTA可检查是否有移位、内漏(血液渗漏)、支架扭曲或感染等问题。

3. 发现新发夹层或病变进展:主动脉夹层患者血管壁脆弱,术后其他部位可能再次发生夹层或原有病变向远端扩展;CTA能全面观察主动脉全程,及时发现新问题。

4. 监测远端器官血供:夹层可能影响分支血管(如肾动脉、肠系膜动脉),导致器官缺血;CTA可评估血流通畅性,避免迟发性缺血损伤。

5. 跟踪基础疾病控制情况:高血压、动脉粥样硬化等是夹层的高危因素;定期检查可间接评估危险因素的控制效果(如血管硬化是否加重)。

那么术后复查CTA究竟以怎样的频率为宜?据悉,早期通常建议术后1个月、3个月、6个月复查。病情稳定后,可每年复查1次,但发现异常后需要缩短间隔,如半年1次。

需要提醒的是,若出现胸背痛、血压波动、肾功能异常等症状,需立即检查。主动脉夹层术后复发或并发症的风险长期存在,定期复查CTA是保障预后的关键措施。患者需遵医嘱检查,同时配合生活方式调整和药物控制,才能最大程度降低风险。

通讯员 曹慧慧 刘春兴

扬子晚报/紫牛新闻记者 吕彦霖

校对 张燕