1949年4月23日,南京解放。

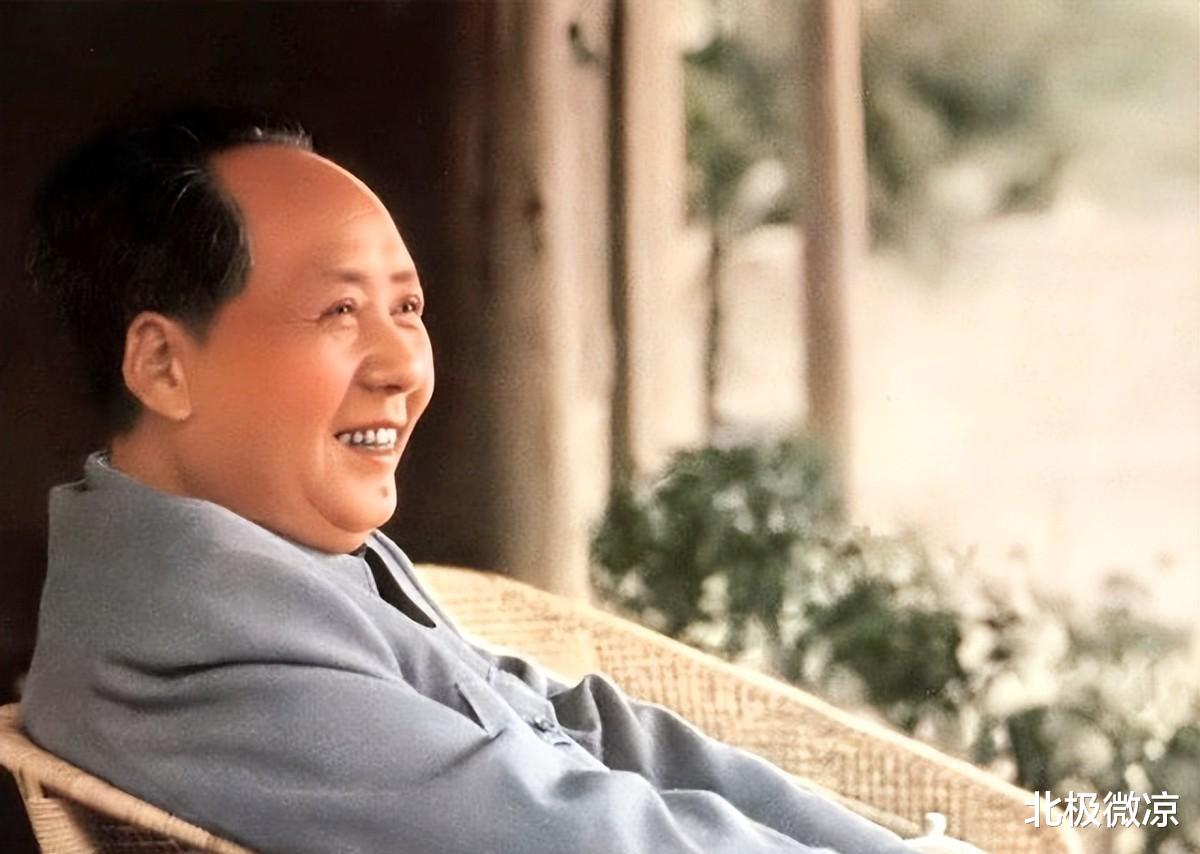

远在北京双清别墅筹划建国工作的毛泽东听闻这个消息心潮澎湃,当即提笔挥墨,写下了名篇《七律·人民解放军占领南京》。

然而,这首令人拍案叫绝的风力之作,彼时,却并未得到诗人毛泽东的肯定。

他写完以后,觉得不甚满意,皱着眉头将纸团了团,扔进了废纸篓。

而直到田家英展开这张皱巴巴的诗篇,并暗暗将其保留下来,《七律·人民解放军占领南京》才得以面世。

田家英1922年生于四川成都,原名曾正昌,田家英本是其常用的一个笔名,到达延安后,这个知名度颇高的笔名也成为了他的真名。

六岁时,田家英进入私塾,后转人城北小学就读。

因为家庭贫困,田家英九岁进人药店当学徒,但青年时期,无论他以何为主业,但仍坚持阅读,积累了一定的语言基础。

1936年,自学考人成都县立一中。

同年年底,田家英加入中国共产党领导的进步团体,“海燕社”,开始接触马克思主义,并创办进步刊物《激光》。

1937年,卢沟桥事件爆发后,田家英因参加抗日救亡运动而被学校开除,不久,在地下党帮助下奔赴延安,进入陕北公学学习。

1938年,田家英加入了中国共产党。

1939年,田家英进人延安马列学院学习,毕业后留在马列学院中国问题研究所工作。

1942年1月8日,田家英在延安《解放日报》上发表了《从侯方域说起》一文,短短千余字的文章,文风犀利、思想敏锐、文史功底扎实。

毛泽东阅后大加赞赏,此时,作为文笔胸襟都非同凡响的“少壮派”,田家英进入了毛主席的视野。

1949年3月5日至13日,在中国革命即将取得全面胜利的前夜,中共中央于在河北平山县西柏坡召开七届二中全会,商讨制定夺取全国胜利和胜利后组建新中国的有关事项。

会后,3月25日,中共中央及所属机构由西柏坡迁至北平。

毛泽东住进了北平西郊的香山,在这里,他指挥了一场渡江战役。

在新年献词中,他发出“将革命进行到底”的伟大号召。

1946年,毛泽东的长子毛岸英从苏联回国。

因为长时间背井离乡,回国之初,他的中文竟是没有俄语流利。

在给他物色中文老师时,毛泽东看中了田家英,他同毛岸英年纪相仿,且熟读文史。

就这样,田家英成为毛岸英的老师,理所当然,和“学生家长”毛泽东的交往也就多了起来。

那时,正处于中国革命胜利的前夜,毛泽东的常常通宵达旦,忙得喝水的功夫都没有,明眼人都能看出来,主席需要增加新的秘书。

在陈伯达、胡乔木的介绍下,田家英开始担任起了毛泽东的秘书,刚刚上岗的他,并没能预料到,他在这个岗位上一干就是18年。

信件回复、办会办事、稿费保管等等,每--项事务,田家英都亲历亲为。

工作虽然纷杂难理,但田家英仍是咬紧牙关,一点也不敢马虎。

时任毛泽东图书管理员的逄先知回忆说:“在50年代,几乎每天晚上,毛泽东都要找田家英去谈话或交办事情。”毛泽东十分赞赏田家英的工作,“曾多次给予很好的评价。”

由于他的严谨负责,工作能力突出,田家英先后担任了中共中央办公厅秘书室主任、中华人民共和国主席办公室副主任、中共中央政治研究室、中央办公厅副主任等职。

要当好毛泽东的秘书,就要求有较为渊博且扎实的知识,他没有什么文凭和学历,纯以学识得到了毛泽东的欣赏和社会的承认。

田家英为了使自己能够离一代伟人的合格秘书这个身份更近一点,一生当中,时刻抓紧点滴时间博览群书,刻苦学习。

就算是外出调查,间隙时间也是去逛书摊,读书或买书。

这件事被一些人认为是件“蠢事”——毛主席的秘书哪里犯得着这么吃苦。

可田家英认为,学习、工作有时都得有这么股傻劲。

勤奋刻苦,使田家英具备了丰富的知识,达到了相当的水平,为做好本职工作打下了坚实的基础;而学,很多人为他自学达到的水平吃惊。

田家英还多次帮助毛泽东查找他所需要的诗词及其作者。

1949年4月,东至江阴的千里战线上,分三路强渡长江天堑,一举突破国民党苦心经营三个半月的长江防线。

4月22日,国民党军分三路实施总退却:一路向杭州方向退却,一路向海上退却,一路向浙赣路退却。

当日,稍微有点身份的国民政府人士也仓皇逃往广州。

胜利渡江的解放军乘胜追击,于4月23日解放了国民党的统治中心南京,结束了国民党22年的反动统治史。

《七律·人民解放军占领南京》是毛泽东诗词中最后一首直接写战争的作品。

首联“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”描绘了解放南京的宏大场面。

颔联抒发了南京解放后的万丈革命豪情,颈联表达了将革命进行到底的伟大战略构想,尾联阐明了历史发展的必然规律。

但不知道为什么,写完这首宣告国民党政权终结的七律,毛泽东看了看,似乎不太满意,随即就竟毫不留意地扔到一-旁的纸篓里了。

倒是身边的秘书田家英心细,连忙捡了出来。

田家英十分喜欢毛泽东气势磅礴的书法,很早就着意收藏;一是当面索要,二是从废纸篓里捡。

毛泽东练字时凡是写得不满意的就随写随丟。

田家英在清理垃圾时,瞅见了从纸篓里捡出毛泽东书写的《七律·人民解放军占领南京》,觉得笔势雄健,气脉刚直,实为佳作,实在不忍心就这么随意扔弃,于是,田家英带走了皱巴巴的《七律·人民解放军占领南京》。

事后回忆起来,仍是不无欣慰地对董边说:“这是从纸篓里捡来的‘国宝’。”

1963年,古稀之年的毛泽东责成田家英以《十九首》为基础,加_上此后陆续发表的诗词,重新集结出版,或许意识到可以对自己的诗词创作作一个总结了。

毛泽东不但亲自校订,还逐一-确定篇目,开列名单,请一些专家、诗人对拟入编集子的作品提意见。

就在诗集定稿之际,田家英告诉逄先知,他又记起一首主席的诗。

于是,由田口述,逄执笔记录:“钟山风雨起苍皇,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。”

一边运笔一边默念,笔势收住,饶是逄先知也不免拍案叫绝。

田家英将逄先知的记录稿及一封所附书信并交给毛泽东,强调,“诗是主席1949年4月在香山时所作,同时,诗的内容是当时我自已强记下来的,最后,此份是由逄先知记录的。”

毛泽东这才拍了拍脑门,恍然大悟似的,想了起来,“忘了,还有这一首。”

随手在记录稿上将“苍皇”改为“苍黄”,并作了批示给田:“此诗打清样两份,你份,我一份,看看如何,再定。”

毛泽东对前一字有着不同的解释,他认为“苍黄”同“苍皇”,是说南京突然遭受到革命暴风雨的袭击,苍黄兼有变色的意思,这是修辞语言,正所谓“双关”。

至于“天若有情天亦老”一句,毛泽东是借用唐人李贺的诗句,比喻老天开眼,看到国民党反动派的黑暗统治,但正因过于黑暗腐朽,老天都不忍直视,也会因痛苦而衰老。

很快,毛泽东对这首诗有了态度,表示可以此诗或许加入诗词集当中。

编辑毛泽东著作,宣传和普及毛泽东思想,是田家英穷尽一生为之奋斗的事业。

新中国成立以后,党中央决定出版《毛泽东选集》。

在毛泽东的领导下,田家英参加了毛选四卷编辑的具体工作。

不久,田家英也以自己的学识和专业水平,担任了《红旗》杂志常务编辑、中共党史编委会委员。

文物出版社和人民文学出版社同时出版了《毛主席诗词三十七首》。

此前,先出了一个征求意见本。

遵照毛泽东的意见,田家英等人就诗词用典、含义、写作背景等进行了深人的探讨,他还将这首诗送给毛泽东。

马背上的生活结束了。

1955年,毛泽东对来访的法国前总统富尔说:“我的确曾经写诗,那时我过着戎马生活,骑在马背上有了时间,就可以思索,推敲诗的押韵。马背上的生活,果真意思。有时我回想那些日子,还觉得留恋。”

其实,作为秘书,查证史料、编辑文章、替主席复信本是分内之事,一来可以避免占用主席大量时间,二来作为缓冲,留有几分余地。

田家英收藏的现存中央档案馆的《毛泽东诗词手稿》,共收10首词:《沁园春长沙》、《沁园春·雪》、《清平乐.会昌》、《菩萨蛮·黄鹤楼》、《七律·人民解放军占领南京》、《忆秦娥·娄山关》、《浣溪沙·和柳亚子先生》等诗篇。

田家英的收藏,不仅保存了毛泽东的手迹,使人们得以欣赏、研究毛泽东的书法,而且保存了毛泽东诗词,使人们看到毛泽东那磅礴雄伟的诗篇。

1963年《毛主席诗词》(37首)出版前,遵照毛泽东的意见,开了一个有中央领导人和诗人参加的会议,征求意见。

出席会议的有20多人,田家英参加了会议,并负责记录大家的意见,转达给毛泽东。

毛泽东根据这些意见,对诗词进步作了润色。

其中诗人臧克家请田家英代转了23条意见,有13条为毛泽东所采纳,使这些诗词更臻完美。

1964年12月,毛泽东读五代史后唐庄宗传三垂冈战役时,记起了年轻时曾读过一首咏史诗《三垂冈》,忘记了是何代何人所作,要求田家英查一下。

田家英接到任务后,很快就查到了这首诗是清代严遂成所作,及时地报告了毛泽东。

工作之余,田家英还认真宣传着毛泽东思想。

新中国成立前,田家英就千方百计收集毛泽东的著作,摘录、编排了整整五大厚本,担任《毛泽东选集》四卷本的注释主编,更是审定了总计九百八十七条的注释。

田家英的工资除却衣食花销之外,大部用来买书和买明清人的翰墨。

他收藏的字幅已近千件,各类书籍近万册。

尤其喜欢中国历史和近代作家的杂文,这类书藏本最多。

他曾有些许不好意思地说自己是“爱书爱字不爱名”。

田家英十分仰慕谭嗣同的人品和骨气。

为了纪念他,特意将自己的书斋命名为“小莽苍苍斋”。

他还请著名篆刻家顿立夫,为其刻了斋室印“小莽苍苍斋”,用来钤盖自己的藏品。

但若问藏品,田家英收藏最多的是毛泽东书写的古代诗词,有李白、杜甫、杜牧、李商隐、白居易、王昌龄、陆游、刘禹锡等人的诗词。

他将毛泽东的诗词、书法和文章,以及一些手迹视若国宝,当他写后或废弃时田家英都妥为收集拓裱,予以珍藏。

据董边回忆,田家英常常将从纸篓里捡出的攥成团的宣纸仔细展平,并精心装裱。

有贵客或朋友来“小莽苍苍斋”时,他便拿出来展示一下。

多数时间是在夜深人静之时,自己独自欣赏。

田家英曾对董边说:“这些‘国宝’,早晚都要交给国家。”

一次,王冶秋到“小莽苍苍斋”作客,看到田家英收藏这么多毛泽东手迹,十分羡慕,并说故宫至今都没有主席的一件手迹。

田家英立即将毛泽东书写的白居易《琵琶行》送给了故宫博物院。

如今,田家英收藏的毛泽东手迹珍藏在中央档案馆,成为名符其实的“国宝”。

田家英的亲人于1991年将龚自珍、何绍基、林则徐、王渔洋、吴伟业、等100余位清代学者的墨迹作为永福堂“小莽苍苍斋”的首批藏品捐赠给中国历史博物馆。

1991年5月至6月,在中国历史博物馆举办了“田家英收藏清代学者墨迹展览”。

2002年9月至10月,在天津周恩来邓颖超纪念馆又展出了田家英收藏的清代名家墨迹100余件。展出的藏品以其厚重的文化底蕴,深刻的思想内容内涵吸引了各界观众。

“小莽苍苍斋”的收藏品名闻海内外,而赵朴初在观看了展览后题词:“观其所藏,知其所养,余事之师,百年怀想。”

1963年,田家英在农村调查时,发现农村干部和群众受文化水平所限,阅读《毛泽东选集》四卷有困难。

为此,他向中央建议出版《毛泽东著作选读》。他的建议为中央所采纳。

在毛泽东身边,田家英除却书斋作业,还常常被委以调查研究的重任。

坚持实事求是,紧密联系群众,是田家英在调查研究中最突出的特点。

1959年2月,田家英率工作组到四川省新繁县崇义大队进行调查。

到后不久,社员和千部很快被田家英与众不同的气质所吸引。他衣著朴素,和气可亲,逢人便热情招呼。

他特别喜欢孩子,有时前面抱一个,后面还背一个。

到食堂吃饭,他问:“好不好吃?我尝一下。”

说着拿过社员的筷子就要夹。

社员吓得忙退:“要不得,拿一双干净筷子来。”

他说:“筷子颠倒过来就行了。”

群众都说,田主任这人没架子,不象官老爷的。

田家英在编辑毛诗词时面临着思想压力,但更多的是重读毛泽东,重读革命年代的热血沸腾。

他崇敬毛泽东以至于说道:“当代人中间,学识称得上博大精深的首推两个人,一是毛主席,一是鲁迅。”

季世昌著. 毛泽东诗词书法诗意画鉴赏[M]. 2013

杨庆旺著. 毛泽东诗谊 毛泽东和他的诗友[M]. 2005