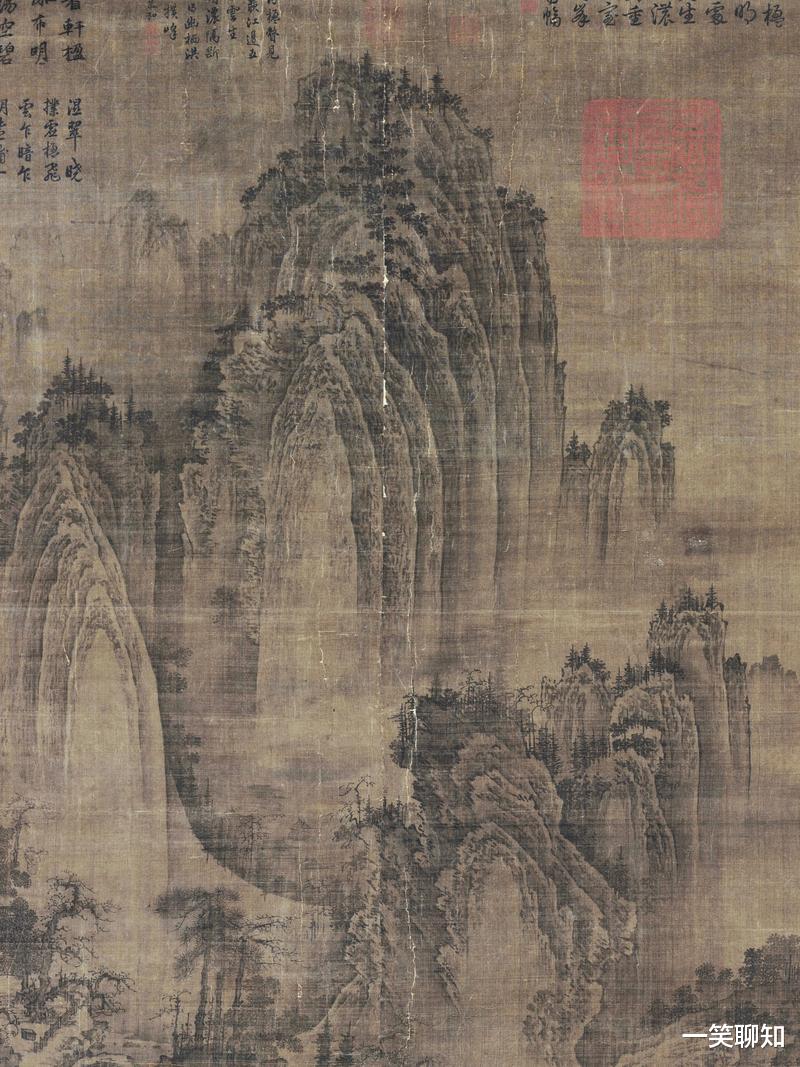

在咱们中国美术史上,有一幅画是每一个学山水的国画爱好者都绕不开的巨作,它就是荆浩的《匡庐图》。

说《匡庐图》是巨作,首先就是它的幅面大。你到台北故宫博物院一看,就会被纵185.8厘米、横106.8厘米的它震撼到,妥妥的“大块头”。

这么一个巨幅卷轴,采用全景式构图。那巍峨的山峰直插云霄,仿佛能和天对话;山脚下呢,有幽静的院落,还有蜿蜒的山道和曲折的溪流,像是给大山添了几分灵动的气息;山脚下的村居房舍、撑船的渔人、赶驴的行者,也都各司其职,营造出一种人与自然和谐相处的静谧氛围。

而且荆浩还通过墨色的浓淡、黑白对比,把山的阴阳向背、云的空灵飘荡、水的明暗变化都展现得恰到好处,让整个画面就像活过来了一样,浑然天成。

站在画前,仿佛能置身于那雄伟壮丽又宁静幽深的山水之间,感受着画家笔下那个充满诗意的世界。

这幅画是怎么来的呢?

唐朝末年,节度使朱温篡位,搞的天下大乱。荆浩作为一个博学多才的士大夫,看着这乱世,绝了仕途之念。于是他一头扎进太行山,自号 “洪谷子”,开始隐居。

在山里,他不仅参禅悟道,还把满腔热情都投入到山水画的研究与创作中,这一画,就画出了不一样的天地,硬是凭一己之力把山水画推向了新的高度。

为了画好这幅《匡庐图》,荆浩仔细观察太行山水,深入研究吴道子的用笔和项容的用墨技巧,画了上千幅草图,终于创造出自己独特的画风,并融汇在《匡庐图》中。

——哎呀,明明叫《匡庐图》,为什么你说画的是太行山呢?

这就是个误会。

别看现在大家都叫《匡庐图》,其实最早的时候,这幅画可没这么 “高大上” 的名号,就简单粗暴的叫《山水图》。后来,元朝的柯九思引用李白的《望庐山瀑布》诗意,在画上写了个题跋:“岚渍晴熏滴翠浓,苍松绝壁影重重。瀑流飞下三千尺,写出庐山五老峰。”把这画和庐山扯到一块去了。

到了清朝,附庸风雅的乾隆皇帝认为画中所画为江南庐山,加上因为“匡庐”是庐山的别称,乾隆就将此画御定为《匡庐图》。从此以讹传讹,庐山也跟着蹭了一回光了。

实际上,此画大概率画的是荆浩熟悉的太行山。只不过到底是山西还是河南还有争议。反正画中山势险峻、山石坚硬,与庐山的平缓地貌不符。

《匡庐图》还一个特点就是使用了“皴法”。

所谓“皴法”,是我国画家独创的一种表现技法,一般是先勾出轮廓﹐再用淡干墨侧笔而画。根据运笔的方式不同,又分为锤头皴、 披麻皴、乱麻皴、大斧劈皴、小斧劈皴、卷云皴、雨点皴、解索皴等等。

“皴法”融合了线条和墨色,它的出现,使得中国山水画有了自己的特色和“独门绝技”,从此自成一大派,傲立于世界绘画之林,外国人轻易学不来。

荆浩的作品皴染兼备,标志着中国山水画的一次大突破,他的画风,影响了同时期的关仝和后来的李成、范宽等人,为北派山水画奠定了坚实基础。元代书画鉴赏家汤垕在《画鉴》里,直接把荆浩称为“唐末之冠”,后来他又被尊为北方山水画派之祖。

荆浩还写了本《笔法记》。提到绘画要“度物象而取其真”,意思是画要从自然中来,还得比自然更美,达到“真”的境界。这和中国古代文化里天地融合的大道精神相契合。《笔法记》既有绘画创作的实践总结,又有超精辟的艺术理论,是北方山水画派理论的经典。

在那个繁华落尽又乱糟糟的年代,《匡庐图》承载了一个时代的艺术变革,由王维开启的山水画终于在晚唐五代大放异彩。中国古代绘画的表现重点,从神仙佛道、仕女牛马,转向了山水花鸟,这是一次中国画的重大转折。每一次观赏《匡庐图》,都能让人领略到中国传统山水画的独特魅力和深厚底蕴,历经千年,依然能让我们为之倾倒。