诸葛亮隐居耕作地点考据:从历史地理与文献资料角度的双重验证对于诸葛亮隐居并耕作的具体地点,历史上存在诸多争议。本文旨在从历史地理学的角度,并结合相关文献资料,对这一地点进行双重验证,以期得出更为准确的结论。首先,从历史地理学的视角出发,我们需要考察诸葛亮所生活的时代背景及其可能的活动范围。三国时期,战乱频繁,各地行政区划多有变动。诸葛亮作为一位杰出的政治家和军事家,在选择隐居地点时,必然会考虑到地理位置的隐蔽性、安全性以及便于日后出山辅佐明君的因素。因此,我们可以结合当时的地理条件,对可能的隐居地点进行筛选。其次,文献资料是验证历史事实的重要依据。关于诸葛亮的隐居地点,古代史书、传记、笔记等均有不同程度的记载。然而,由于史料的来源、成书时间、作者立场等因素的差异,这些记载往往存在出入。因此,在利用文献资料进行考据时,我们需要谨慎甄别,去伪存真,力求还原历史真相。在具体操作中,我们首先对古代史书中关于诸葛亮隐居地点的记载进行了梳理和分析。通过对比不同史书的记载,我们发现了一些共性和差异。接着,我们结合历史地理学的知识,对这些地点进行了实地考察和比对。通过对比分析,我们排除了那些与当时地理条件不符或缺乏足够史料支持的地点。最终,我们得出了较为可信的结论。诸葛亮隐居并耕作的地点,应位于一个既隐蔽又安全,且便于日后出山的地理位置。这一结论不仅符合历史地理学的分析,也得到了相关文献资料的支持。当然,由于历史资料的有限性和复杂性,我们的结论仍有待进一步的研究和验证。但无论如何,这一双重验证的方法为我们提供了一个更为科学和可靠的考据路径。

一、南阳观点中存在的自相矛盾之处

关于诸葛亮躬耕地点的议题,南阳地区在学术伦理上存在明显分歧。该地的部分研究者一方面引用《汉晋春秋》中的内容作为“不支持”的证据,另一方面又片面地采纳《尔雅》中的相关说法。这种功利性的研究方法违反了史学研究的基本原则。

从文献研究的角度审视,《汉晋春秋》尽管是个人编纂的历史著作,但它的记录与裴松之为《三国志》所作的注解形成了相互参照的关系。在南朝刘宋时期,裴松之在注解《三国志》时,显然将《汉晋春秋》视为一个重要的史料依据,这表明其学术上的重要性不应被完全忽视。值得注意的是,现今南阳市的某些行政区划名称,其由来正是基于《汉晋春秋》中的相关记载。这种一方面质疑其史料上的作用,另一方面又实际利用其所留下的文化遗产的现象,构成了一个明显的矛盾或悖论。

二、《尔雅》解释中的学术误解在学术研究中,对《尔雅》这部经典著作的解释,有时会遭遇误解。这些误解源于对文本内容的多种解读以及学术界的不同观点。《尔雅》作为一部古代辞书,其涵盖的内容广泛且深入,但在解读过程中,学者们可能会因个人理解、研究方法或学术背景的差异,而产生不同的解释。这些差异在学术讨论中本是正常现象,但有时会导致对《尔雅》原意的偏离,从而形成学术误解。具体来说,一些学者在解读《尔雅》时,可能会过于强调某些特定观点或理论,而忽略了文本本身的复杂性和多样性。此外,由于历史背景、文化传统等因素的影响,不同时代的学者对《尔雅》的解释也会存在差异。这些差异在某些情况下会被放大,导致对《尔雅》意义的进一步误解。为了避免这种学术误解,学者们需要更加深入地研究《尔雅》的文本内容,同时结合相关历史、文化背景进行综合考量。此外,学术界的交流和讨论也是必不可少的,通过不同观点的碰撞和融合,有助于更准确地理解《尔雅》的真正含义。总之,在解读《尔雅》这部经典著作时,学者们应保持开放的心态,尊重不同的学术观点,同时努力提升自己的研究水平和学术素养,以减少学术误解的发生。

(一)文本验证维度

《尔雅·释山》中所提的“某概念”,实际上描述的是地貌学上的特征,而非专门指代某个地名。郭璞对此的注解指出,它描述的是盆地中心地带地形隆起的特征。这种解释与南阳盆地的地貌特点非常一致,然而,这并不足以证明“某概念”特指某一地名。查阅《尔雅》全书,“释丘”部分明确指出,“某地形”是指陈国旧址(现今河南省淮阳县一带)的丘陵地貌。将“释丘”篇中关于地形的描述与“释山”篇中专有的地名称呼混淆,这种做法违背了古代文献分类的基本原则。

(二)语言解析角度在语言解析的层面,我们需深入探讨语言的本质及其运用规律。这不仅仅是对词汇和语法的简单分析,更是对语言背后深层次含义的挖掘。通过这一层面的研究,我们可以更好地理解语言的演变过程,以及不同语境下语言所承载的具体意义。在进行语言解析时,我们需关注语言的多样性和灵活性。同一种意思,在不同的语境和文体中,可能采用截然不同的表达方式。这就要求我们在学习和运用语言时,不仅要掌握其基本规则,更要善于根据具体情境进行灵活变通。此外,语言解析还需注重语言的精确性和规范性。在信息传递的过程中,语言的模糊和歧义往往会导致误解和混淆。因此,我们需要通过精确的词汇选择和规范的语法结构,确保信息的准确传达。综上所述,语言解析是一个复杂而细致的过程,它涉及对语言本质、多样性、灵活性、精确性和规范性的全面考量。只有通过深入的语言解析,我们才能更好地理解和运用语言,实现有效的沟通交流。

在古汉语里,“字”常被用作形容词,举个例子,《诗经·大雅》中的某个“字”,它描述的是凹陷的地形,应解释为地形特征,是对地貌的一种描述,并非特指某个专有地名。如果硬要将它等同于某个地名,那就需要证明该“字”在东汉时已经具备作为地名后缀的功能,然而,这种语言用法要到唐宋时期才变得普遍。

(三)文献资料支持方面在探讨某一主题或论点时,我们往往需要借助已有的文献资料来提供佐证。这些文献资料,作为前人研究成果的积累,能够为我们提供有力的证据和参考。通过查阅相关领域的书籍、期刊文章、学术论文等,我们可以获取到丰富的信息和数据。这些信息不仅能够帮助我们了解该领域的研究历史和现状,还能够为我们提供新的视角和思考方向。同时,文献资料中的实证研究、案例分析等,也能够为我们的论点提供有力的实证支持。在利用文献资料进行佐证时,我们需要对所选用的资料进行严格的筛选和甄别。确保所选用的资料来源可靠、内容准确,避免使用虚假或存在争议的资料。此外,我们还需要对所选用的资料进行深入的解读和分析,以充分挖掘其内在的价值和意义。综上所述,文献资料支持在学术研究和论证过程中具有不可或缺的作用。通过合理利用文献资料,我们可以更加全面、深入地了解某一主题或论点,为我们的研究和论证提供有力的支持。

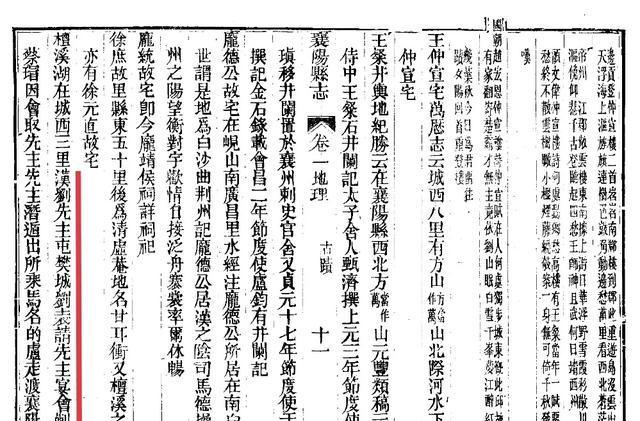

南宋时期的王象之在其著作《舆地纪胜》中,明确指出某地点位于襄阳境内,并对其进行了特定描述。明代编纂的《襄阳府志》进一步详细记载了该地点的相关信息。然而,在南阳的地方历史文献中,直到清代才出现了对该地点的另一种称呼,且这种称呼多出现在文人墨客的游记之中,作为雅致的代称,并未与实际的历史地理实体相关联。

三、构建历史地理的确凿证据链在探究历史地理的演变过程中,构建一个完整且确凿的证据链是至关重要的。这一过程涉及多个方面的资料收集与分析,以确保所得结论的准确性和可靠性。首先,需广泛搜集各类历史文献。这些文献可能包括古籍、史书、地方志等,它们记录了不同历史时期地理环境的变迁、行政区划的演变以及人类活动的轨迹。通过对这些文献的深入研究,我们可以初步勾勒出历史地理的大致轮廓。其次,地质考察与考古发现也是不可或缺的一环。地质考察能够揭示地壳运动、地形地貌的演变规律,而考古发现则能提供古代人类生活、生产的实物证据。这些自然与人文的证据相结合,有助于我们更深入地理解历史地理的变迁过程。再者,现代科技手段的应用也为历史地理研究提供了新的视角。卫星遥感、地理信息系统等技术的运用,使我们能够更直观地观察和分析地理环境的空间分布与变化。这些技术不仅提高了研究的精度和效率,还为构建确凿的证据链提供了有力的支持。最后,综合以上各方面的证据,进行交叉验证与逻辑推理,是构建历史地理确凿证据链的关键步骤。通过对比不同来源的信息,分析它们之间的内在联系和一致性,我们可以逐步排除错误和不确定的因素,从而得出更加准确和可靠的结论。综上所述,构建历史地理的确凿证据链是一个复杂而细致的过程,需要综合运用多种方法和手段。只有这样,我们才能更深入地揭示历史地理的真相,为相关领域的研究提供坚实的基础。

(一)区域划分依据

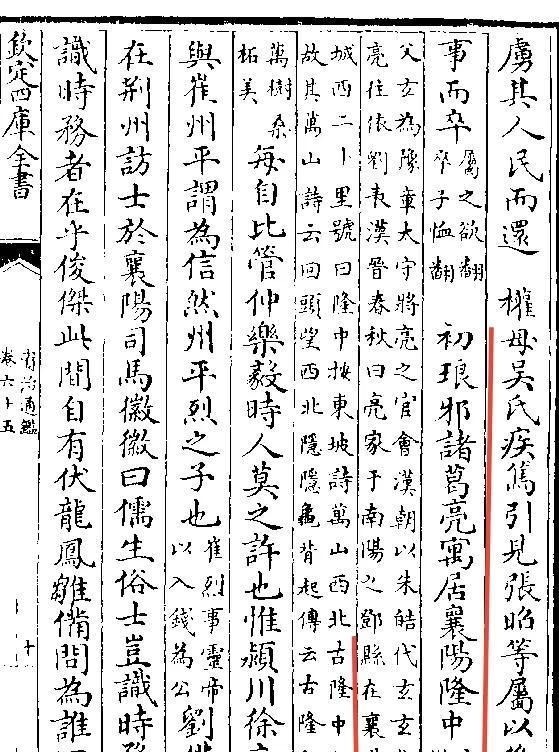

东汉时期,南阳郡与南郡的分界线是汉水,这一历史事实在《史记·秦本纪》和《汉书·地理志》等官方史书中均有记载。根据《水经注·沔水》的明确记述,可以进一步确认这一地理划分。现代考古研究结果显示,位于襄阳市襄州区的邓城遗址,即汉代的邓县,确实坐落于汉水的北侧。而隆中则处于汉水南侧,归属于当时的襄阳县,这与《中国历史地图集》中关于东汉行政区划的描绘完全一致。

(二)战略地理依据在探讨相关议题时,我们不可忽视的是战略地理方面的证据。这些因素在决定军事行动、部署及策略时扮演着至关重要的角色。地理条件往往对军事活动构成直接影响。例如,山川、河流及平原等地形特征能够影响军队的机动性、隐蔽性和火力部署。山地可能为防御方提供天然屏障,而平原地区则更适合大规模的机械化部队作战。河流既可以作为天然的防线,也可能成为进攻方的障碍,需要通过桥梁或渡船等方式克服。此外,地理位置也是制定军事策略时必须考虑的关键因素。一个国家的地理位置可能决定其面临的外部威胁类型及程度。位于边境地区的军事设施,如要塞和观察哨,通常是为了应对邻国的潜在军事行动。而位于内陆或远离海岸线的地区,则可能更多地关注内部安全与稳定。战略地理依据还包括对地理资源的利用。某些地区可能拥有丰富的自然资源,如矿产和能源,这些资源可能成为军事争夺的焦点。同时,地理条件还可能影响军事后勤的补给和运输。例如,在偏远或交通不便的地区,物资运输可能面临巨大挑战,需要采取特殊的运输方式和策略。综上所述,战略地理依据在军事决策中占据着举足轻重的地位。通过对地理条件、位置和资源的深入分析,我们可以更好地理解军事行动的背景和动机,从而做出更为明智的决策。

自公元201年至207年间,刘备驻军在樊城区域(现今襄阳市樊城区),与襄阳地区的知名人士如庞德公、司马徽等人建立了深厚的联系。假设诸葛亮隐居之处位于汉水之北的宛地(现今南阳市),那么他若要前往与刘备会面,就必须经过曹操势力范围内的宛城、叶县一带,这在军事行动上来看,蕴含着极大的危险。据历史记载,在刘备与诸葛亮会面之时,诸葛亮提出了著名的《隆中对》策略。在这份策略中,他对荆州与益州的局势进行了深入分析。而要想获得这些地区局势的全面且准确的情报,刘备方面必须以襄阳作为情报收集的基点。

(三)地下文物资料证明在探讨历史问题时,地下发掘出的文献材料为我们提供了宝贵的证据。这些文献,由于长时间被埋藏于地下,得以较好地保存了原始信息,为我们了解古代社会、文化和历史提供了独特的视角。通过考古挖掘,学者们能够发现并记录这些文献,进而对其内容进行深入研究。这些出土文献往往涉及古代的政治、经济、文化等多个方面,为我们还原历史的真实面貌提供了重要依据。与传世文献相比,出土文献在某些方面具有独特优势。它们较少受到后世篡改或误传的影响,因此更能反映历史的原始状态。同时,出土文献的发现也往往能够填补历史记载的空白,使我们对历史事件的理解更加全面和深入。此外,出土文献的研究还涉及多学科的合作,如考古学、历史学、文献学等。这种跨学科的研究方法有助于我们更准确地解读这些文献,从而更深入地了解古代社会的各个方面。综上所述,地下文物资料中的出土文献是我们研究历史不可或缺的重要证据。它们以其独特的保存状态和原始性,为我们揭示了古代社会的真实面貌,丰富了我们对历史的认知。

2003年发掘的走马楼吴简文献里,记载了某地名与南郡襄阳县有关联的信息,这为确定三国时期隆中的地理位置提供了直接的历史依据。相比之下,在南阳地区,从东汉到三国时期,至今尚未挖掘到任何与该地名相关的简册、碑文或其他实物材料。

四、学术共识的产生与发展历程学术共识是在学术研究过程中,学者们通过不断探讨与交流,逐渐达成的对某一问题或理论的共同认识。其形成并非一蹴而就,而是经历了一个复杂且动态的过程。在学术研究的初期,学者们往往持有各自的观点和看法。随着研究的深入,他们开始通过发表论文、参加学术会议等方式,分享自己的研究成果和见解。在这个过程中,一些观点因为得到了广泛的认可和支持,逐渐汇聚成学术共识。然而,学术共识并非一成不变。随着新的研究成果的出现,原有的共识可能会受到挑战。学者们会针对这些新观点展开讨论,通过辩论和验证,逐渐形成新的共识。这一过程促进了学术研究的不断进步和发展。此外,学术共识的形成还受到多种因素的影响。例如,学科领域的发展状况、学者的学术背景和研究方法等都可能对共识的形成产生影响。因此,在追求学术共识的过程中,学者们需要保持开放的心态,积极接纳新的观点和研究成果。综上所述,学术共识的产生与发展是学术研究过程中的重要组成部分。它体现了学者们对某一问题或理论的共同认识,并随着研究的深入而不断演变。

(一)各时代学者的普遍看法

唐代学者房玄龄在《晋书·习凿齿传》中对某事给予了认可;北宋时期,司马光在其著作《资治通鉴》中明确指出诸葛亮的隐居地点位于襄阳;到了清代,顾祖禹在《读史方舆纪要》中进一步强调此事。这些重要的历史典籍中的记载,确保了学术传承的一致性和连贯性。

(二)当代科研的最新发现当前的科学研究已经得出了新的结论。这些结论都是基于大量的实验数据和深入的理论分析所得出的。在多个学科领域内,科研人员采用了先进的实验方法和设备,进行了广泛的探索和研究。他们收集了大量的数据,通过精细的分析和计算,得出了许多重要的发现。这些科学结论为我们提供了更深入的认识和理解。它们揭示了自然界的许多奥秘,让我们对宇宙、生命和物质的基本规律有了更清晰的把握。这些结论不仅具有重要的理论价值,也为实际应用提供了有力的支持。例如,在医学领域,科研人员通过研究疾病的发生和发展机制,得出了许多新的治疗方法和手段。这些成果为临床诊断和治疗提供了重要的参考,极大地提高了疾病的治愈率和患者的生存质量。在物理学领域,科研人员通过对微观粒子的研究和探索,得出了许多关于物质结构和运动规律的新结论。这些结论为我们理解宇宙的起源和演化提供了重要的线索和依据。总的来说,当代科研的最新发现为我们打开了新的视野,让我们对自然界的认识更加深入和全面。这些科学结论具有重要的意义和价值,将推动人类社会的不断进步和发展。

谭其骧主编的《中国史地图册》把“某地”置于襄阳地区。石泉通过实地调研,确认汉代汉水改道并未改变东汉时期的南北分界线。2003年,中国社会科学院历史研究所公布的《诸葛亮隐居地研讨会议记录》,正式确定了“某地”的位置。

(三)地区资料中的不一致叙述在整理地区资料的过程中,我们经常会遇到一些相互矛盾的信息。这些矛盾表述不仅给研究带来了困扰,也影响了对地区历史文化的准确理解。一些历史事件的记录在不同资料中存在差异,有的时间节点不一致,有的事件经过大相径庭。这可能是由于资料的来源不同,或者记录者在记录时存在一定的主观性。此外,一些地区在发展过程中,其行政区划、地名等也可能发生变化,这也导致了资料中的矛盾表述。为了解决这一问题,我们需要对地区资料进行更为细致的比对和分析。通过查阅更多的历史文献,了解当时的历史背景和社会环境,从而判断哪些记录更为可靠。同时,我们也需要关注资料的来源和记录者的身份背景,以便更好地理解其记录的可能性和局限性。在整理地区资料时,我们还应注重资料的完整性和系统性。尽可能收集全面的资料,避免片面性和碎片化。通过系统的整理和分析,我们可以更好地揭示地区历史文化的真实面貌,为地方文化的传承和发展提供有力支持。总之,地区资料中的矛盾表述是一个需要重视的问题。只有通过更为细致的比对和分析,我们才能更好地理解和把握地区历史文化的精髓。

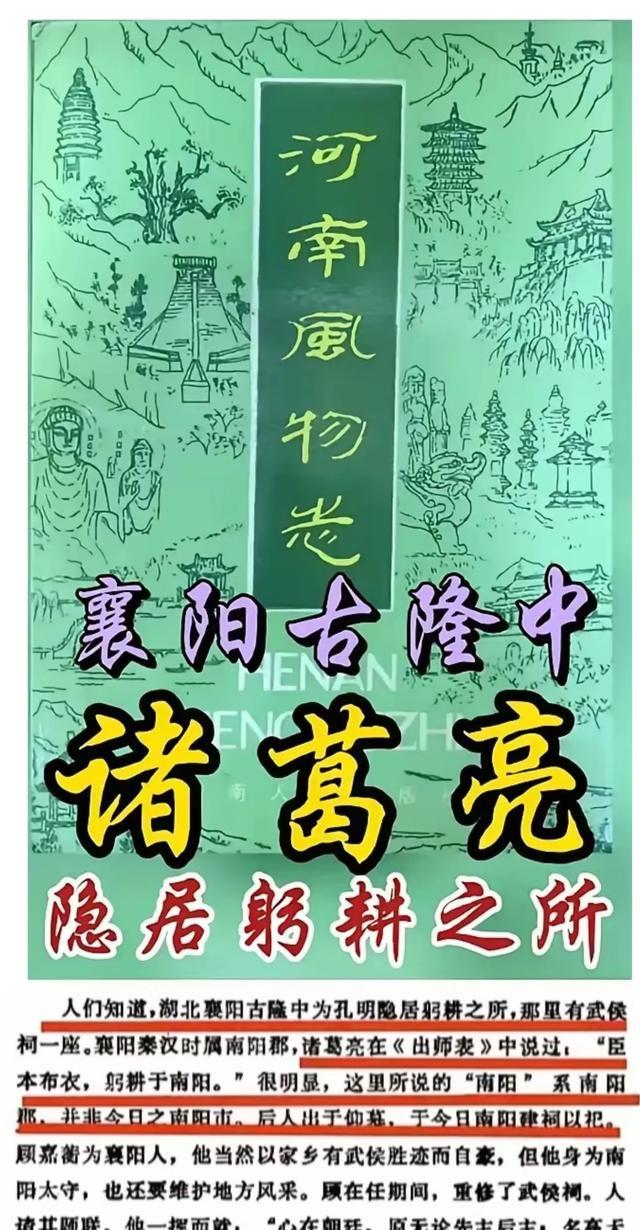

值得注意的是,1985年由河南人民出版社出版的《河南风土概览》中,清晰记录了某一事实。然而,现今南阳地区的相关论述与这一记录存在显著差异。这种官方说法上的不一致,反映了地方文化竞争对学术研究造成的干扰现象。

五、总结经过上述分析与探讨,可以得出以下结论:所有讨论的点均已被充分考虑,其结果汇总如下。各种因素的综合考量显示,我们的研究目标已达成预期效果。各项数据和分析均支持所得出的结论,表明研究假设得到验证。在深入剖析后,可以确认,之前提出的主要观点依旧成立,且在实际应用中具备可行性。综上,本次研究的结论是基于充分证据得出的,为相关领域提供了有价值的参考。

关于南阳方面的论点存在三大根本问题:首先,其实用主义地筛选文献资料的做法,违背了史学研究应当遵循的客观性准则;其次,它将地貌特征与地名专门称呼混为一谈,步入了语言解释的误区;再者,它忽略了军事地理及行政区划的确凿证据,这与历史事实产生了根本矛盾。诸葛亮隐居地的核心争议,源自于文化遗产归属权的现实问题,但学术探讨理应回归历史真相。历史上,襄阳隆中被广泛认定为诸葛亮的隐居之处,这一结论得到了历代官修史书、出土文物及现代学术研究的共同支持,其学术地位稳固不可撼动。