1、小行星(环)俯冲、撞击是地质变化的动力,岩石和矿物是冲击波层流里高速流动的物质裂解的金属氢聚合形成的。

金属氢

2、金属氢是“磁单极子”,金属氢的“磁力矩”相互切割聚合形成新元素时伴生电磁波——能量。

金属氢“磁力矩”的震荡

3、小行星俯冲瞬间高速流动的物质裂解为金属氢,金属氢的“磁力矩”相互切割聚合形成新元素时释放电磁波——能量。显然,用“燃烧”无法解释小行星俯冲瞬间产生的爆炸。

小行星俯冲瞬间高速流动的物质裂解为金属氢,金属氢聚合形成新元素时伴生电磁波——能量

4、陨石坑冲击波层流里高速流动的物质裂解为金属氢,金属氢聚合的二氧化硅衍生硅酸盐;硅酸盐在陨石坑冲击波层流里按“鲍文反应序列”分布,即逆掩的硅酸盐是不连续反应,顺推的硅酸盐是连续反应。

鲍文反应序列

5、物质是金属氢聚合形成的;磁场里高速流动的物质裂解为金属氢,金属氢的“磁力矩”相互切割聚合形成新元素时伴生电磁波——能量。电流是源源不断的金属氢聚合形成新元素时释放了连续的电磁波。金属氢是电磁波的载体,电磁波的传播离不开金属氢磁力矩的震荡,具有波粒二象性。金属氢不会转化为电磁波,热核反应质量守恒,“链式反应”是冲击波层流里高速流动的物质裂解的金属氢聚合的新元素反复裂解为金属氢形成了连续的爆炸。

链式反应

6、时空是由金属氢的运动状态决定的,空间不会弯曲。

时空是由金属氢的运动状态决定的

7、“太阳初级射线”进入地球磁场裂解为金属氢,金属氢聚合形成臭氧等伴生电磁波——阳光。

太阳初级射线

8、光速是金属氢“磁力矩”的震荡;金属氢聚合形成新元素的质量与其释放的能量成正比。

质能公式

9、大气层的散逸是“动态平衡”,“太阳初级射线”聚合的臭氧可以弥补“损失”。

10、地震与火山喷发是金属氢聚合形成的爆炸,金属氢聚合形成二氧化硅、水与硫磺等等。

火山爆发会有矿物产生

11、高能粒子对撞机是沙漠级能量,现代物理学的研究方向错了;量子力学的研究对象是金属氢。

高能粒子对撞机

12、常温与常压下超导不可能实现,金属氢的聚合反应不可控;可控的是裂变,而裂变不会产生电磁波——能量。

托卡马克

13、日本岛弧是白垩纪陨石坑冲击波层流顺推形成的,陨石坑内侧是“高温低压变质带”;陨石坑外侧是“高压低温变质带”。

日本岛弧

14、台湾岛是白垩纪陨石坑冲击波层流逆掩形成的。

台湾岛

15、“四川盆地”是白垩纪陨石坑,“青藏高原”是白垩纪陨石坑冲击波层流逆掩形成的;其隆升模式是“基底走滑,分层加厚”。

喜马拉雅山

16、“黄土高原”是在陨石坑冲击波层流里形成的矿物——二氧化硅、硅氧四面体及磁铁矿(铁红),与所谓的“风化作用”无关。

黄土高原

17、沙漠是白垩纪陨石坑冲击波层流里高速流动的物质裂解的金属氢聚合的二氧化硅。

沙漠

18、化石是古生物实体在小行星俯冲带或陨石坑冲击波层流底部的“高温低压区”烧结形成的,与流水掩埋无关。中生代的浅海环境里古生物到处都是,古生物化石无法证明“大陆漂移假说”。

海龟化石

19、古地磁是冲击波层流里高速流动的物质裂解的金属氢聚合的矿物在熔融状态下记录了小行星俯冲瞬间产生的磁场,不能证明“大陆漂移假说”。事实上,地壳像传送带那样旋转,不会产生相对运动。

地球

20、“陨坑玻璃”是陨石坑冲击波层流里高速流动的物质裂解的金属氢聚合的。

二氧化硅

21、“冲击石英”是二氧化硅衍生的硅酸盐。

冲击石英——花岗岩

22、“击变石英面状頁理”是熔融状态的二氧化硅冲击波层流逆掩形成的地质构造。

白垩纪陨石坑冲击波层流逆掩形成的“击变石英面状頁理”

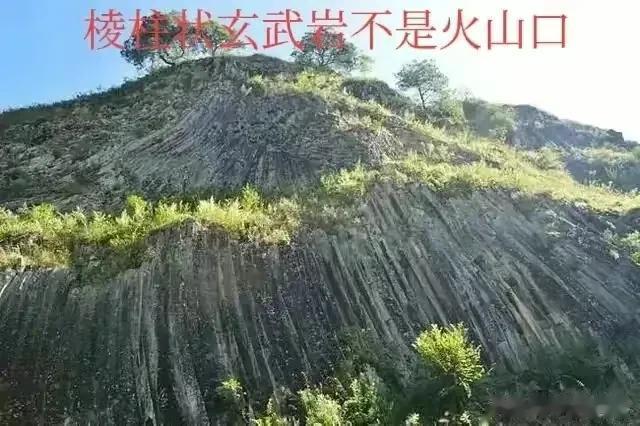

23、“棱柱状玄武岩”是陨石坑冲击波层流逆掩形成的地质构造,不是火山口;同理,蛇绿岩套是大型白垩纪陨石坑冲击波层流逆掩形成的“叠加构造”,不是假地层。

棱柱状玄武岩

24、沉积岩是在陨石坑冲击波层流里“烧结”形成的。

石灰岩与铁矿石

25、变质岩是冲击波层流里高速流动的物质裂解的金属氢聚合形成的。

小行星俯冲瞬间高速流动的物质裂解的金属氢聚合形成二氧化硅——王氏组含砾砂岩

26、石英斑晶砂岩属于荆山群,是白垩纪陨石坑冲击波层流底部的金属氢聚合的二氧化硅混合中生代的基质在“高温低压区”烧结形成的。

石英斑晶砂岩——峡山

27、白垩纪末期,小行星环俯冲、撞击形成环太平洋断裂带和特提斯构造域——地台活化(地洼说);我们只有考虑小行星俯冲、撞击的方向变化,才能够对太平洋两岸的地质构造进行比较。

太平洋

附:陨落地质学理论

资料1:灾变论——陨落地质学创始人张海亭先生

张海亭先生

资料2:美国天文学家与地质学家尤金.舒梅克认为“小行星撞击可以成矿”。

尤金.舒梅克

资料3:1994年小行星环撞击木星事件。

彗星撞击木星