陈佩斯,这位被誉为“小品教父”的喜剧大师,自1998年最后一次登上春晚舞台后,便与这个曾经让他家喻户晓的平台渐行渐远。尽管他曾多次收到春晚导演的邀请,但始终选择拒绝。究竟是什么原因让陈佩斯与春晚分道扬镳?答案或许不仅仅是表面上的“封杀”传闻,更深层次的原因比较复杂,但也可用四个字进行概括。

1984年,陈佩斯与朱时茂合作的《吃面条》首次登上春晚舞台,开创了中国小品的先河。这个节目不仅让观众笑得前仰后合,也让陈佩斯和朱时茂一夜成名。此后,他们连续多年登上春晚,贡献了《主角与配角》《警察与小偷》等经典作品,成为观众心中不可替代的喜剧组合。

然而,辉煌的背后却隐藏着诸多不为人知的辛酸。陈佩斯在春晚的创作过程中,屡屡遭遇挫折。在排练《狗娃与黑妞》时,他提出用单机拍摄和蒙太奇手法提升节目效果,却遭到导演的否定,认为他并没有说话的份儿。在《王爷与邮差》的演出中工作人员的失误导致演出效果大打折扣,陈佩斯在后台委屈得大哭。

1999年,陈佩斯与朱时茂因春晚作品版权问题多次和有关部门沟通却没有下文,最终选择对簿公堂。2002年,陈佩斯和朱时茂胜诉,获得赔偿33万余元。他们二人虽然赢了,却也让陈佩斯有了离开春晚的想法。

然而,陈佩斯离开春晚的真正原因并不仅仅是这场官司。他在采访中坦言,春晚的创作环境限制了他的发挥,工作人员工作不太灵活,部门之间协调不太畅通,想将自己的灵感与想法付诸实践并不容易,这种工作氛围与陈佩斯对艺术的纯粹追求格格不入,最终让他选择了离开。

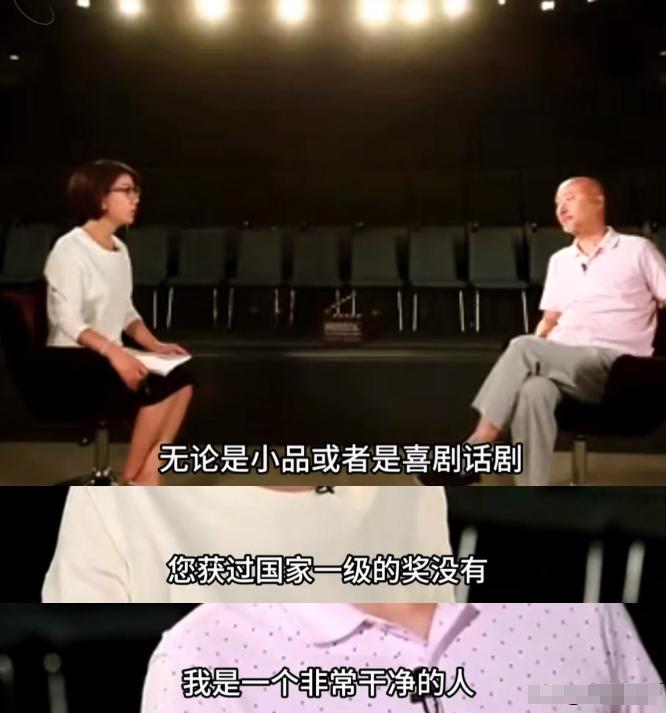

陈佩斯的艺术生涯始终贯穿着对纯粹的追求。他未曾获得过国家级大奖,但他对此并不在意。在接受采访时他坦然表示:“我是一个非常干净的人。”这句话不仅是对自己艺术生涯的总结,也是对娱乐圈一些浮躁风气的不满。

陈佩斯的“干净”源于他对艺术的执着。他始终坚持创作贴近生活、反映小人物的作品,从不迎合所谓的“主流”。这种坚持让他在春晚的舞台上屡屡碰壁,但也让他在话剧领域找到了新的舞台。2001年,他执导并主演的话剧《托儿》大获成功,此后又接连推出《阳台》《戏台》等经典作品,创造了千万级票房的神话。

作为著名表演艺术家陈强的儿子,陈佩斯从小便顶着“星二代”的光环。然而,他并未因此沾沾自喜,反而在父亲的教导下,早早体会到了艺术的艰辛与尊严。陈强曾因饰演反派角色而遭受不公待遇,这段经历深深影响了陈佩斯,让他对荣誉和奖项始终保持着清醒的认识。

陈佩斯的艺术初心从未改变。他始终认为,喜剧的核心是悲剧,是通过展现小人物的苦难与挣扎,让观众在笑声中感受到人性的温暖。这种理念与春晚追求“教育意义”的创作导向形成了鲜明对比,也是他离开春晚最根本的原因:“观念不和”。

陈佩斯离开春晚,不仅是他个人的选择,也是中国喜剧艺术发展过程中的一个缩影。他的“干净”与坚持,让他在艺术的道路上走得更加坚定,但也让他与春晚的舞台渐行渐远。如今,71岁的陈佩斯依然活跃在话剧舞台上,用他的作品诠释着对艺术的执着与热爱,希望他在话剧舞台上获得更大的成就,也希望他能创作出更多优质作品!