五天前,当地时间10月14日,瑞典皇家科学院宣布将2024年诺贝尔经济学奖授予了达龙·阿西莫格鲁、西蒙·约翰逊和詹姆斯·A·罗宾逊三位经济学家,以表彰他们“对制度如何形成及其对繁荣的影响的研究”。

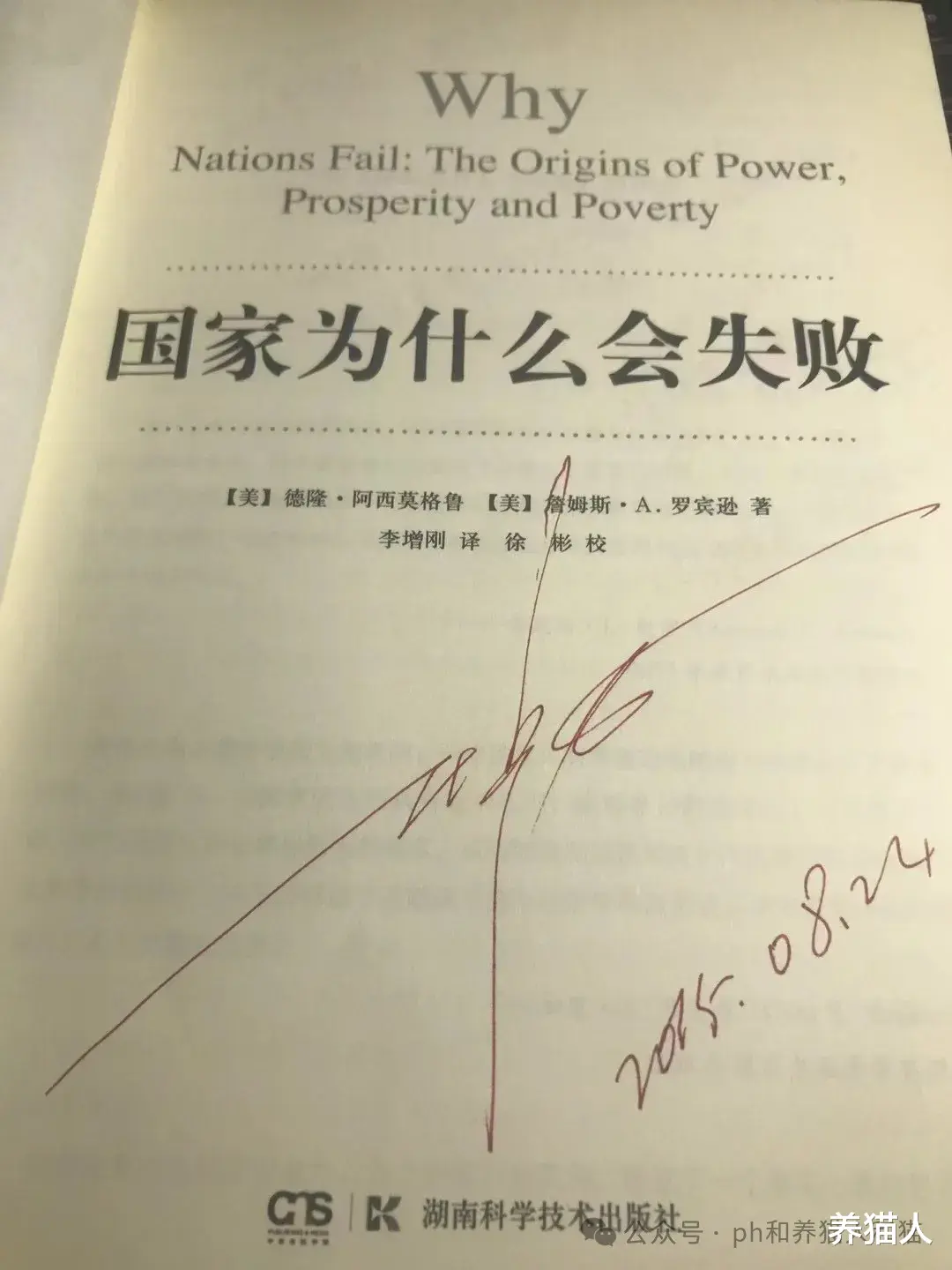

对于这三位经济学家,我可是太熟悉了。因为,自15年前的2009年夏天当我开始系统性研究“国家兴衰”这个课题时,他们就都是根本无法绕过去的人。尤其达龙·阿西莫格鲁和詹姆斯·罗宾逊合作出版的《国家为什么会失败》一书,更是研究国家兴衰过程中的必读书籍。而他俩在该作品中提出的观点贡献,也是他们这次获得诺贝尔奖的核心原因。

而那时,我的国家兴衰研究课题也已取得了一系列重大发现,形成了一系列重要成果,我的30万字专著《国家兴衰》也已基本成形。

(ph之《国家兴衰》初稿)

后来,由于各种原因,我的这部专著未能面世,搁置至今,暂且不提。当然,它也只是搁置而已,并不是终止了。以后如果有合适的机会,它一定会降生人间的。

谈回今年的诺奖,就以阿西莫格鲁和罗宾逊的《国家为什么会失败》为例,十年前他们虽然还未获奖,但这部作品一出炉就获得了极大关注引起了学术圈的相当轰动,从那一刻开始,他们的贡献就是诺奖级的了。

如果用一句话简练地概括他们在这本书里提出的观点,即:一个社会的制度属性可二分为包容性制度和汲取性制度,包容性制度会促进创新、制造繁荣,汲取性制度会抑制创新、导致衰败。他们认为,这就是有的国家兴盛而有的国家衰败的原因。

所以,根据他们的观点,是制度决定了一个国家是会进入上升通道走向兴盛还是步入下降通道走向衰败,其中包容性制度导致国家兴盛,汲取性制度导致国家衰败。他们当然也对什么是包容性制度什么是汲取性制度进行了界定,包括包容性政治制度、包容性经济制度、汲取性政治制度、汲取性经济制度四种细分制度的界定,提出只有在包容性政治制度+包容性经济制度下才会实现长期经济增长的观点。

他们的这种制度分析方法虽然是建立在1993年诺贝尔经济学奖得主道格拉斯•诺思等人的基础之上(如上截图内容所示),但其实诺思在他的经典作品《西方世界的兴起》一书中所给出的观点更为简练:西方世界兴起的原因,是因为一系列的制度安排使个人收益率接近或达到了社会平均收益率。

这句话是什么意思?其实就是阿西莫格鲁等人观点的1.0版:如果个人收益率远低于社会平均收益率,说明个人的付出劳动后的成果是被掠夺的,他就会减少自己的劳动付出,从而最终导致整个社会不发展;而如果个人收益率达到了社会平均收益率水平,说明就整个社会而言,个人努力后的成果收益没有被掠夺,这就会激励他自己不断地进行劳动付出,最终导致了整个社会的兴盛,所以西方社会因此而兴起。

与该观察相近似的一个例子是:工业革命之所以能在英国发生,继而导致了英国经济的大发展和国力的强盛,最直接的原因是在此之前英国专利制度的设立。专利制度的设立及执行保障了创新者的利益,激励了创新者的创新行为,所以才有后面的一系列经济效果。

所以,将合理的制度安排看作是经济增长乃至国家兴盛的原因,这无疑是正确的。从这个角度甚至可以说,是制度决定了一切。

但是,这种正确性却并不彻底。因为,无论是诺思还是阿西莫格鲁等人,包括一切的“制度决定论”者们,都没有真正彻底回答这个问题:制度是如何生成的?

也就是说,制度并非外生的,它一定有一些原因使它成为它现在的样子。所以,制度其实是结果而不是原因。这句话如果更严谨一点应该这样说:制度是中间结果,而不是最初原因。它作为中间结果,决定了后续的经济成果、国家兴衰(即阿西莫格鲁等人所讨论的部分);而它并非天然外生,有决定它形成它自己的原因,所以它不是最初的原因。

所以,“制度决定论”是不完善的,因为制度背后还有原因,是那些东西决定了制度,然后制度才决定了其他。

那么,制度到底是如何形成的呢?到底是一系列什么因素决定了制度呢?

一个非常经典的回答是:制度是博弈的均衡。

这句话如何理解呢?举一个简单的例子:

1)在一个人流密集的十字路口,所有人都想顺利、快捷、安全地通过这个十字路口,为了不发生面对面的碰撞或侧向碰撞,他们在通过十字路口前都要向对面的人、侧面的人发出信号,告诉对方自己在左走还是在右走,对方向他反馈信号,双方达到一个博弈均衡,然后彼此才会平安地不发生碰撞地通过十字路口,这就是一个通过十字路口的博弈过程。

2)每个通过十字路口的人都要与其他所有人发生博弈,实现信息交换后找到自己的均衡解,这样整体的社会成本无疑是巨大的。所以根据所有人长期博弈的均衡解,大家制定出一套通过十字路口的规则:所有人靠左走,或所有人靠右走;在路口设立红绿灯,大家都按照红绿灯的标识走路。这样每个人都不需要再与其他人进行博弈,只要遵守这套规则就都能安全通过。这就是制度的形成。

从这个例子中就可以很清晰地看到:制度(靠左走或靠右走、红绿灯规则)最终决定了所有人通过十字路口的效率,这就是制度决定论;但制度是通过博弈生成的,它并非天然的。

如果通过路口的博弈各方的权限并不相同,有一个垄断性的权力掌控者只要他有过路需求其他所有人都要退避,那么制度就失效了。

所以,制度背后,博弈的力量才是更重要的。

从这个层面来说,奥尔森的从分利集团角度探析的国家兴衰理论(其经典代表作是《集体行动的逻辑》《国家的兴衰》《权力与繁荣》)是对阿西莫格鲁等人的国家兴衰理论的有益补充,也更深邃一点。

试想,如果欧洲一直深陷在神权垄断下,他们会发生一系列的制度革新吗?会有一连串的经济发展和民族国家的兴盛吗?不会有的。因为在没有打破神权垄断的状态下,任何新鲜的制度安排都是不会发生的,于是也就不会发生因新制度的安排而导致的经济奇迹。

而是什么因素打破了西方世界的神权垄断的状态呢?就不得不提那在1517年在维登堡城堡大教堂的大门上张贴出了《九十五条论纲》从而引发了欧洲宗教改革的马丁路德了。

所以,制度的背后,其实是人。人才是最终的决定者。

另外,有很多人陷入了制度决定论和文化决定论的争论中,其实,这种争论没有太大意义,因为文化就是隐性的制度,最根深蒂固的制度。

很多人只见制度不见人,认为制度决定了社会,所以人无责,人都无辜,人都免责,这其实都是希望自己免责的懦夫思维。对此,本文不再深入讨论,见我在今年5月18日发在本号上的两首简练的小诗:《浅薄的制度决定论者们》和《我的制度观》。

(《浅薄的制度决定论者们》)

我对制度的观点,浓缩为两句话:制度是去人格的,但制度是人格化的。我认为这两句话已经超越了今年三位诺贝尔经济学奖获得者的观点水平。

(《我的制度观》:制度是去人格的,但制度是人格化的)