到底是什么阻碍了中国大踏步发展?

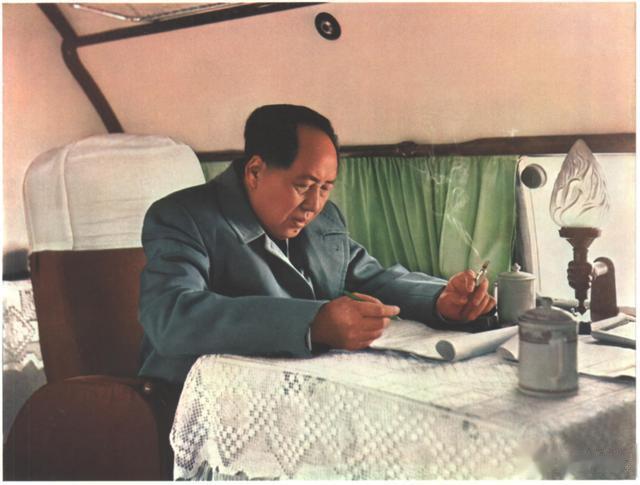

毛主席

自古以来,政治和官僚既相互依存又矛盾对立,如何处理二者的关系,一直是各个时代执政者要面对的重大课题。政治的责任在于决策,官僚的责任在于执行。也就是说,官僚机构的职责是要执行政治人物作出的决策的。官僚机构是要独立于政治过程,表现中立才是最理想的。

但实际上,官僚机构往往很难做到独立于政治过程。因为,首先,政策的制定和实施往往是不可分割的过程,官僚机构在执行政策的同时,也是体制内的主要利益者之一,他们也有自身的、不同于政治人物的利益,这就决定了他们必然会和其他利益产生冲突。

其次,作为执行过程,有着和决策过程截然不同的独特的运作方式,这种独特的运作方式久而久之就会形成惯性,这种惯性就是我们通常所说的、被人们深恶痛绝的“官僚主义”。如何扫除官僚主义是历朝历代执政者面临的一大难题,因为官僚主义似乎从未根绝过。

唐宋八大家之一的柳宗元就曾在他的《封建论》中对官僚主义有过深刻的分析和阐述,他把社会分为“王权、大户和民”三个阶层,“大户”就是社会既得利益者,包括了商人和官僚机构等等,在这三个阶层中,如果“大户”成为改革的巨大阻力,那么“王权”就天然要和“民”寻求结合以对抗“大户”。

这种改革其实就是分权给社会,柳宗元的这一论述,到今天仍然尖锐、深刻且现实。上世纪80年代,英国首相和美国总统就曾经采用柳宗元说的这种方式来改造国内的官僚体系。因为二战后,西方国家的福利社会的大扩张导致了官僚机构的大扩张,就造成了整个社会严重的官僚主义。

英美采取的办法是实行私有化来解决这个问题,私有化本质上就是一种从政府向社会的分权运动。这已经成为一种惯性,只要改革遭遇困境,破解的办法通常就是分权给社会。只不过,在不同的国家,分权的话语会有很大的不同。

但分权给社会并不能包治百病,甚至还蕴含了极大风险。比如,上世纪50年代到70年代,中国在那20年间曾有过两次大规模的分权运动,一次是 大 跃 进,一次是 文革, 大 跃进是中央向地方政府分权, 文 革是政府向社会分权,最后变成失控的大民主。

仅就 文 革而言,毛主席发动这场运动,其中一个非常明确的目标就是要扫除官僚主义,毛主席是从社会底层崛起的最高领导人,他向往建立一个人人平等、没有特权的理想社会,天然反官僚主义,尤其是他发现自己亲手建立起来的政权居然迅速沉入官僚主义的泥坑而与群众严重对立。

这是毛主席不能容忍的,这就等于说他打倒了旧的官僚机构,却建立了一个新的官僚机构,这与他的理想是背道而驰的。此外,由于政治(决策)和行政(执行)之间的天然矛盾,毛主席时代的政治是强人政治,所有主要决策几乎全都是由他作出来的,其他人在他看来都是执行者。

但毛主席很快就发现,事实并非如此,很多执行者也成为了决策者,甚至还有不少人不执行他所确定或认可的决策。于是,他决定要反官僚主义了。怎么反?就是与“民”结合,通过发动大规模运动,把“民”搅动起来,让“民”参与进来。为此,在一段时间里,他甚至用某种机构取代了政府。

柳宗元塑像

但这种大规模运动很快就产生了反噬,它虽然很快破坏了现存的官僚秩序,但同时也破坏了社会秩序,运动在发展过程中产生了不同的既得利益者,他们从运动中获得利益,他们的行为开始脱离毛主席的掌控,导致整个社会陷入了无政府状态,也就是整个社会秩序遭到破坏,失控了。

到最后,毛主席不得不通过军队来重新恢复整个社会的秩序,这就用事实证明,大民主容易导致社会失控。戈尔巴乔夫时期的苏联遭遇了更惨重的失败,戈尔巴乔夫也想通过分权的方式推进苏联的经济改革,但遭到中央官僚机构的巨大阻力,戈尔巴乔夫于是诉诸人民,实行苏联民主化。

但这一民主化很快使苏联陷入失控状态,随着苏联政体解体,苏联联邦也随之解体,戈尔巴乔夫的改革遭受了失败,付出了惨重代价。这就意味着,在破解官僚主义的问题上,大民主和分权的风险极大。相比之下,日本和亚洲“四小龙”的法治精神和专业主义倒是破解官僚主义的良方。

这些国家把政治限制在了法律范围之内,并用好专业人才,最终,不论是经济发展还是社会治理,他们都通过法治精神和专业主义获得了成功。党的十八届四中全会改革决议,也借鉴了这种做法,希望用法治来解决官僚主义的顽疾。

对中国而言,法治需要解决的问题至少包括:政治和法律的边界问题,法律本身的现实性和可操作性问题,民主与行政的关系问题,行政系统的激励机制等问题。就政治和法律的边界问题而言,这其实也是政治与行政、政党与国家、政府与市场、政府与社会的边界问题。

不解决这些边界问题,法治政府就会沦为一纸空谈。首先,政治与法律是紧密联系的,任何法律都是统治阶级意志的体现,在中国,中国共产党是执政党,法律自然就要体现中国共产党的意志,但可以表述为中国共产党领导人民制定法律。

法律的天然严肃性在于,一旦制定之后,包括执政党在内的所有组织和个人都必须无条件遵守法律,根据法律来作为。这就为法律设定了政治边界:法律一经制定,变成国家意志,司法就要独立,由专业的法律部门人员执法,实现“法律面前人人平等”的原则,这就是“依法治国”。

通常,一个执政党如果不能充分代表人民的意志,那么,体现执政党意志的法律也会遭遇合法性被质疑的严重问题。其次,法律本身也有现实性和可操作性的问题,包括中国在内,许多发展中国家的法律最大的弊端就是过于理想化,缺乏现实性和可操作性。

发展中国家缺乏法治传统,法治建设往往借鉴和参照了发达国家的经验,他们往往把理想化概念渗透进法律条文中,这就导致写在纸上的法律很漂亮,但在现实中却很难实施下去。法律过于强调价值、过于理想,其实本质就是与社会实际和实践脱节,反而影响了法律的有效性和严肃性。

当下的中国,很多立法者往往脱离现实,脱离中国的实际情况,导致法律在政府官员、企业和社会等方面很难依法行事,这就造成有法不依的现象。有法不依的本质是有法不能依,就是因为法律太过于脱离实际、太过于理想化。

新加坡

最后的问题就是法律和制度的细节问题,任何法律和制度,缺乏细节的支撑,就必然会导致缺乏现实性和可操作性。中国的法律和制度最大的问题就在于缺乏细节上的支撑,因为没有细节的支撑,法律和制度就可以被随意解读,而这种随意解读往往使法律和制度沦为权贵者的工具。

而且,缺乏细节支撑的法律和制度,政府官员作为的依据是什么?如何作为?因此,我们要解决的问题首先是要把党的政策和法律、制度区分开来,我们当下存在的问题仍然是,法律和制度更像是党的一般政策,而不是真正严格意义上的法律和制度。

换而言之,我们的法律和制度受党的政策的影响过大,就比如中国公务员行为准则,往往出现的是“爱党、爱国、爱人民”等大而化之的字眼,缺乏真正关于他们行为准则方面细节上的具体规定。西方发达国家的行为准则,对人在各方面的行为有着非常细致的具体规定,这样才能真正遵守。

我们在法律和制度上要解决的第二个问题是, 假 大 空现象严重。从中央到地方,各级官员讲的都是宏观的、全局的东西,从中央层面来讲,他们讲宏观的东西是合理的、恰当的,但到了地方,尤其是市县一级,还大谈特谈宏观的东西,就完全丧失了他们存在的价值和意义了。

到了地方上,大家迫切需要的是能解决具体问题的东西,是要怎样把中央宏观的东西具体化落实下去,否则,就必然导致政府和官员陷入严重的官僚主义,不作为或者乱作为。由于缺乏细节的支撑,各级政府的决策总是在“大概”的情况下完成的,这就导致中国完全不像一个现代国家。

法律和制度缺乏细节上的支撑,同时导致吏治腐败日趋严重。21世纪初,江西省副省长 胡 长 清涉案500万元被处以极刑,当下,不少县处级官员的贪腐金额都过亿元了,有的厅级官员甚至贪腐金额高达30亿元,这种天文数字级别的贪腐金额,已经严重打破了普通人所能理解和容忍的范围。

为什么腐败前赴后继、层出不穷、日益严重?这难道不是法律和制度缺乏细节上的支撑导致的恶果吗?在新加坡这样的法治社会,上至总统、总理,下至地方官员,没有任何人能接触到天量级别的经济资源尤其是现金;也没有任何人能利用手里资源,实现“一人得道鸡犬升天”。

因为他们的法律和制度上的细节已经严密地封锁了这种贪腐的空间,而我们国家有不少腐败官员在长达几十年的时间里,边腐边升。难道这几十年的时间里,没有任何人发现他们贪污钱财、玩弄女人的种种贪腐行为?难道所有人的眼睛都瞎了吗?其实就是法律和制度纵容了他们。

那么,我们国家的法律和制度如何实现细节上的支撑?首先是司法要相对独立,要去政治化:强调专业主义的主导地位,防止司法地方主义,切断领导人干预司法的渠道。只要法律和制度越是有细节上的支撑,政府官员就越有可能依法行事,通过法律和制度改进自己的行为。

其次,必须先讲法律和制度,再讲民主。缺乏法律和制度支撑的民主,往往是劣质的、虚伪的民主,是背离人民意愿的民主。不少后发展国家的民主为什么存在这样那样的弊端,最根本原因就是他们的民主缺乏法律和制度的保障,对我们国家而言,也必须是法治在前,民主在后。

用户10xxx05

我们自己问题不大,问题最大的是记恨我们的1450和西方打劫贼