1992年,时年27岁的我,在法国里摩日大学的光纤微波通信研究所已完成4年留学,专攻该领域研究。获取博士学位之际,我面临了人生抉择的重要关头,站在了不同道路交汇的十字路口。在校期间,我成功获得了三项核心科研成果,并申请到了一项法国专利,这些成就彰显了我的科研实力与创新能力。那时,来自法国、美国及加拿大的多家知名研究机构均向我抛出了高薪聘请的橄榄枝。

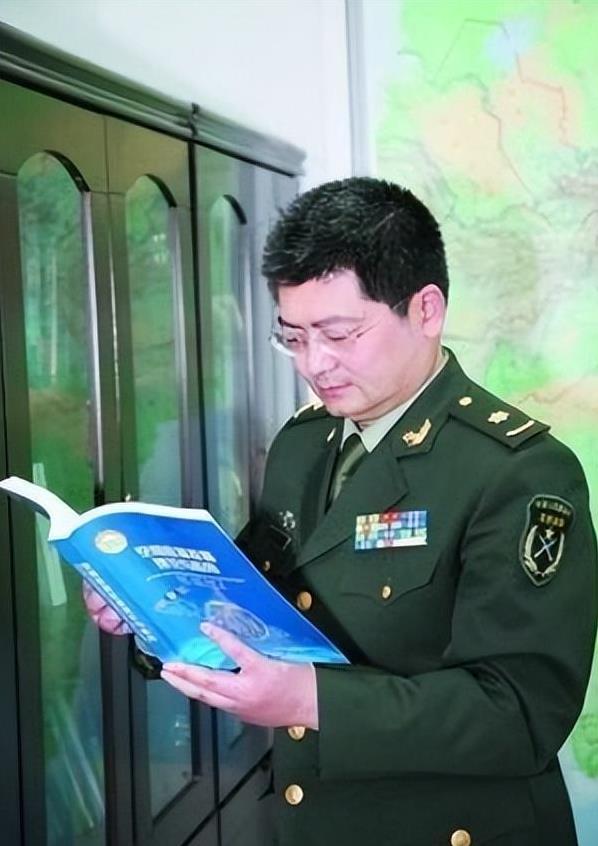

然而,出乎所有人意料,我做出了一个决定——回国。这个决定虽然突然,却是我深思熟虑后的选择。那时,我执笔给妻子写了一封详尽的长信,信中条理清晰地阐述了我的个人见解与想法。人需秉持良心。身为国家公派留学生,国家于贫困中斥资数十万送我深造,望我归国奉献。我不能背弃原则,为个人利益舍弃报效祖国之志,否则将终生受良心责备。回国后,我再次做出的决定更为扑朔迷离,让人倍感震惊且百思不得其解。当一些大型公司、高等学府及研究机构诚挚地为我筹备就业岗位时,我多次礼貌地表达了谢绝之意。令他们惊讶的是,我最终决定踏上军旅生涯,选择了成为一名士兵的道路!一位掌握先进通信技术的博士,在国外深造后毅然归国,却选择投身军旅?

所有关爱我的人或许会感到困惑,为何我选择将青春投身绿色军营,他们难以明白这份抉择背后的意义。坦白讲,在面临来自海外及国内的诸多“黄金机遇”之际,我确实曾有过一番犹豫。对多年贫寒生活的家人,我深感情感亏欠。我应以点头允诺,给予他们丰厚的物质回报,以偿还这份长久以来累积的恩情。面临到部队工作的契机,我出乎意料地变得异常坚定,决心把握这次机会。参军后,从越洋电话中得知同学们奢华的生活方式,我并未因刚领到的800多元工资而感到羞愧,内心坦然自若。我对利益内涵有着自己的见解。当前,众多学者赴海外深造,掌握新方法与课题,洞悉国际前沿动态,其中不少人选择留在国外继续发展。我支持居里夫人的观点:“科学跨越国界,而科学家则心系祖国。”

我回想起致妻子的信中这样写道:我深知,在国外无论个人成就多大,终究是为人效力,至多是高级雇员。难以拥有自己的事业,即便有所大成,也难以真正融入当地社会。自法国返回之际,恰逢我军通信系统迈向现代化加速期,众多关键技术难题亟待攻克,形势紧迫。踏入军营,初涉野战通信领域,我深刻体会到,与国际顶尖水平相较,我军在建设构思、论证方法及装备技术上均存在显著差距。有西方人曾断言,中国在军事通信领域难以在短期内追赶上发达国家的步伐。那么,我能够采取哪些行动来应对?在研究所的资助下,我着手开发“野战通信网计算机仿真系统”。该系统旨在通过模拟野战环境,提升通信网络的效能与可靠性。在此之前,我历经了长达数月的新兵培训。在山西某封闭军营,我这位洋博士目睹了拔军姿、射击、投弹等严苛训练,深感其苦累程度丝毫不亚于我所从事的科研工作。这也使我得以磨砺出军人的坚毅性格与高尚品质。

为开发“仿真系统”,我和两名助手在过去一年多里,几乎每日都埋头于微机室,全身心投入其中。面对冗长复杂的计算机程序,需不断地进行编写与修正,这一过程虽枯燥繁琐,但却是提升技能、完善项目的必经之路。该系统编制的程序多达几十万条,若全部打印出来,其长度将延伸至数公里之远。在那段时间,因工作和科研任务紧迫,我忙于其中,竟连续两个月都未给家里写信或打电话。父母托人转达,询问我是否能写信回家。闻此消息,我心中不禁颤动。后来邻居告诉我,每当我以“忙”、“累”为由时,年迈的父母总是含泪反复呼唤着我的乳名。经过不懈努力,我们终获佳绩,在众多核心技术领域实现了重大进展,真可谓功夫不负有心人!1994年,成功研发出野战通信网的计算机仿真系统。权威部门评价称,该系统不仅实现了国内该领域的零突破,还在十多个技术指标上,达到了国际前沿水平。多年来,世界各国军队面临着一大通信难题:军兵种间因技术体制差异,导致协同通信不畅,成为影响军队通信顺畅的关键因素。

彼时,就连西方最为领先的国家,也仅刚开始将该项目纳入其研发日程之中。深思熟虑后,我向所领导提交了研发“软件无线电”电台的报告,立志在此开发应用领域,与国外同行竞相角逐,一展实力。对于这一大胆设想,所领导给予了我全力支持。因无立项资金,所里自筹超60万;人手不足,则从全所调配精英人员,确保项目顺利推进。为此,一个课题组迅速成立,包括2名博士和5名硕士,他们立即着手对“军用软件无线电网”电台展开深入研究与攻关。此课题研究全程需野战电台运行数据支撑。一年多来,我与战友遍历青藏高原至海角天涯,辽东半岛及东海之滨,深入陆海空通信部队,获取第一手资料。搜集并归纳的各类数据总量高达数百万条。1998年11月,位于北京的某机构成功完成了世界上首台“军用软件无线电网”电台的技术鉴定。随后,成功研发的电台被大量配发给陆、海、空三军部队,实现了装备的全面升级。在此过程中,我渐渐明白了一个真谛:现代化是无法单纯依靠金钱来实现的。

我曾受邀出席在京举办的一家外国知名通信公司的学术报告会。会上,该国专家积极推介产品,强调中方的友好关系,并屡次热情邀请中国专家参与,期望就相关技术进行深入交流与探讨。起初,我与他们交谈甚欢,但当我提出借阅技术资料时,几位外国朋友瞬间变脸,异口同声地喊道:“NO!NO!”那一刻,我坚定地告诉自己,无论如何都不会向外国人低头乞求,我必须保持自己的尊严与骄傲。我致力于实现“持续不断的创新”与“永无止境的超越”,这是我一直以来所追求的目标。我和战友们紧接着完成了“野战通信仿真系统推广”、“通信对抗仿真”及“通信网可靠性评估”等课题,收获众多国内首创、国际领先的成果。部分技术成果被引入卫星、微波及保密通信等军事领域,实现了广泛应用,带来了显著的军事价值、经济效益和社会效益。多年后忆起,初至所内,我所做的那场报告仍历历在目。那次经历,语句清晰,逻辑严密,至今印象深刻,细节犹新。对于回国参军的决定,我始终坚定不移,无论是今日、明日,还是将来,我都将无怨无悔!值得注意的是,1988年国家教委公派法国的70余名留学生中,于全同志率先完成博士论文答辩并顺利回国。