车窗玻璃折射出刺眼的阳光,张颂文在保姆车里抱臂皱眉的瞬间被定格成短视频画面。

这个曾以"高启强"角色收获全民好感的演员,此刻正经历着职业生涯最严重的形象危机——被代拍者完整记录下将粉丝信件抛掷车外的全过程。

"艺人公开场所的每个动作都是公共表演",这条行业潜规则在饭圈文化盛行的今天愈发凸显其残酷性。

3月24日流出的高清视频显示:当车辆驶过应援人群时,张颂文先是拒绝接收递进车窗的信件,随后更将投入车内的信封甩出窗外。

慢镜头里,红色衣袖划出的抛物线在社交平台引发海啸式讨论。

事件发酵过程中暴露出复杂的多方角力。

代拍群体首次以"证据守护者"姿态站到台前,他们用专业设备记录的画面成为打破粉圈信息茧房的关键。

这些游走在灰色地带的职业拍摄者,既依赖明星流量谋生,又掌握着足以颠覆人设的影像武器。

此次爆料人声称遭受粉丝持续网暴,最终选择公布完整视频作为反制,实则揭开了娱乐圈生态链中鲜为人知的共生与对抗关系。

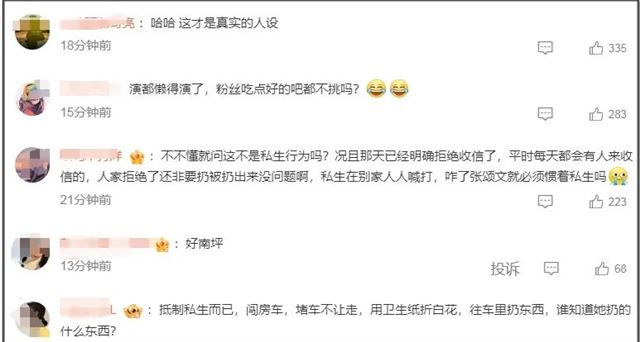

粉丝群体的分裂反应同样耐人寻味。

部分忠实拥趸构建出"私生骚扰自卫说",强调被丢弃的信件夹带白纸花等诅咒物品。

这种叙事将偶像行为合理化,却回避了核心问题:即便面对不当行为,公众人物是否具备更妥当的处置方式?

与之形成对比的,是脱粉者晒出珍藏多年的手写回信,质问"那个会蹲着与粉丝聊天的大叔去哪了"。

"流量是把双刃剑,既带来商务代言也带来全天候监控",某艺人宣传总监在匿名采访中透露。

数据显示,2024年艺人舆情危机中67%源自粉丝拍摄内容,其中代拍贡献了38%的爆料素材。

这种新型生态倒逼艺人团队建立更复杂的应急预案,从车窗贴膜透光率到收礼动线设计都需精密计算。

事件折射出更深层的行业痼疾。

当某顶流团队要求粉丝应援必须使用指定金条尺寸时,当老戏骨被拍到将鲜花直接丢入剧组垃圾桶,张颂文事件不过是撕开了温情面纱的一角。

艺人与粉丝的权力关系始终处于微妙失衡状态,过度商业化的互动模式正在消解最初的情感联结。

在舆情处理层面,沉默策略面临失效风险。

相比早年"冷处理三天热度自退"的行业经验,如今短视频平台的传播裂变速度呈几何级增长。

事件曝光后72小时内,"张颂文扔信"相关二创视频播放量突破2亿,衍生出"车窗抛物教学""明星周边折纸"等亚文化话题,倒逼工作室不得不在第四天凌晨发布致歉声明。

这场风波最终演化成关于艺人职业伦理的全民讨论。

北京电影学院教授在专栏中指出:"表演艺术家的专业素养应当延伸至公共空间管理,拒绝信件可以优雅,处理负面情绪需要智慧。"

中国演出行业协会随即发布《艺人粉丝互动行为指引》,明确要求建立标准化礼物处置流程。

"当粉丝把真心装进信封,艺人接过的其实是社会责任",某官媒评论道。

在横店影视城,已有剧组开始设置"情感传递站",配备专人进行礼物筛查和登记。

这种将互动仪式化的尝试,或许能为困在车舱里的明星提供喘息空间,也为粉丝情谊找到更妥当的安放之所。

事件余波中,最值得玩味的是代拍群体的角色转换。

这些曾被各方谴责的"寄生虫",如今凭借专业影像技术获得某种程度的话语权。

他们在明星公寓外安装的夜视镜头,在机场VIP通道操纵的无人机,既制造麻烦也维持着某种危险平衡。

当某顶流团队试图用法律手段肃清代拍时,反遭对方放出更劲爆的私密视频——这个黑色幽默般的现实,恰是娱乐圈权力格局变迁的绝佳注脚。

张颂文的保姆车继续穿梭在各个剧组之间,车窗已经换上单向透视膜。

粉丝们仍然守候在影视基地外围,只是递信动作变得迟疑谨慎。

那个飞出车窗的信封,最终飘落在时代海报墙上,成为数字化追星时代的情感隐喻——当真心变成需要风险评估的物料,当互动沦为危机公关的案例,或许我们都该重新思考:镜头内外,究竟该保持多远的距离才算得体?