引(归)经药若脱离辨证论治,如同“箭无的放矢”,难以奏效。中医强调“有是证,用是药”,即使药物归经正确,若病机判断错误或配伍不当,不仅无效,甚至可能加重病情。下面举例说明。

病例一:痛经(瘀在下焦):女性经期小腹冷痛,经血暗紫有块。

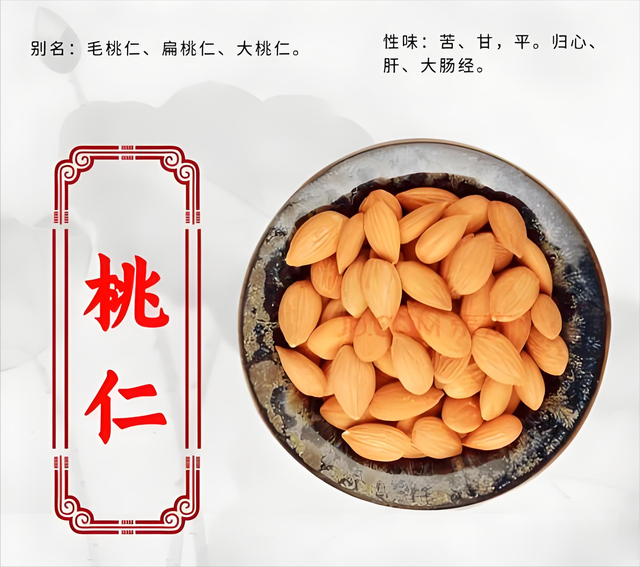

1、机械用归经药:仅用桃仁(归肝、大肠经,活血通经)。

2、错误点:未辨寒热与气血关系。

3、辨证分型与配药:

(1)寒凝血瘀型(腹痛得温则减,四肢冷):

【正确配药】:桃仁 + 肉桂(温经)、艾叶(散寒)。

【原理】:寒凝血瘀需温通,单活血难祛寒。

(2)气滞血瘀型(经前乳房胀痛,脉弦):

【正确配药】:桃仁 + 香附(疏肝)、川芎(行气活血)。

【原理】:气滞者需行气,气行则血行。

(3)血虚血瘀型(经后腹痛,面色苍白):

【正确配药】:桃仁 + 当归(养血)、熟地(补血)。

【原理】:血虚为本,纯攻瘀则耗伤阴血。

4、结果对比:

【仅用桃仁】:寒凝血瘀者疼痛难缓,血虚者体虚更甚。

【辨证配药】:温通、行气、养血兼顾,疗效显著。

病例二:瘀在前列腺(下焦血瘀):男性排尿困难,小腹刺痛,前列腺指诊肿大。

1、机械用归经药:仅用桃仁(归大肠经,走下焦活血)。

2、错误点:未辨湿热、肾虚或气滞,盲目化瘀。

3、辨证分型与配药

(1)湿热瘀结型(尿黄灼热,舌红苔黄):

【错误用药】:单用桃仁,忽略清利湿热。

【正确配药】:桃仁 + 虎杖(清热利湿)、败酱草(解毒散结)。

【原理】:湿热瘀毒互结,需“通、利、清”三法并用。

(2)肾虚血瘀型(尿频夜尿多,腰膝酸软):

【错误用药】:单用桃仁,破血伤肾气。

【正确配药】:桃仁 + 菟丝子(补肾固精)、川牛膝(引药入肾)。

【原理】:“肾司二便”,补肾气可助膀胱气化,推动瘀血消散。

(3)气滞血瘀型(小腹胀痛,情绪焦虑):

【错误用药】:单用桃仁,行血不行气。

【正确配药】:桃仁 + 柴胡(疏肝)、乌药(理下焦气滞)。

【原理】:气滞为因,血瘀为果,需“行气以活血”。

4、结果对比:

【仅用桃仁】:湿热者炎症反复,肾虚者尿频加重,气滞者胀痛不除。

【辨证配药】:湿热清、肾气充、肝气疏,前列腺瘀血自化。

病例三:瘀在宗筋(肝经血瘀):男性勃起障碍,睾丸隐痛,舌下络脉青紫。

1、机械用归经药:仅用王不留行(归肝经,通经活络)。

2、错误点:未辨肝郁、肾虚或痰阻,单一通络难起效。

3、辨证分型与配药

(1)肝郁血瘀型(胁胀易怒,脉弦):

【错误用药】:单用王不留行,疏肝力弱。

【正确配药】:王不留行 + 柴胡(疏肝解郁)、路路通(通络散结)。

【原理】:肝郁需疏,络瘀需通,二者缺一不可。

(2)肾虚血瘀型(阳痿伴腰酸耳鸣):

【错误用药】:单用王不留行,耗伤肾精。

【正确配药】:王不留行 + 淫羊藿(补肾壮阳)、枸杞子(填精养血)。

【原理】:肾精为宗筋之本,需补肾以充养,活血以通络。

(3)痰瘀阻络型(阴囊潮湿,体胖苔腻):

【错误用药】:单用王不留行,化痰力不足。

【正确配药】:王不留行 + 白芥子(化痰散结)、薏苡仁(利湿泄浊)。

【原理】:痰瘀互结,需化痰与活血并重,否则瘀血再生。

4、结果对比:

【仅用王不留行】:肝郁者情绪更差,肾虚者腰酸加重,痰瘀者潮湿不除。

【辨证配药】:肝气得舒、肾精得补、痰湿得化,宗筋气血通畅。

总结:

1、【辨证配药的核心逻辑】

(1)归经是方向,辨证是导航:归经药如“箭”,辨证确定“靶心”(病机),二者缺一不可。

(2)动态调整配伍:瘀血常与气滞、痰湿、寒热交织,需“活血+行气/化痰/温阳/清热”组合。

(3)攻补兼施防偏性:破血药(莪术、三棱)易伤正,虚证需配伍补益药(黄芪、山药)。

2、【归经药必须与辨证“三结合”】

(1)结合病性(寒热):寒证:苏木+肉桂(温肾散寒);热证:桃仁+黄柏(清热化瘀)。

(2)结合病机(虚实):实证:王不留行+三棱(破血通络);虚证:王不留行+熟地(通补兼施)。

(3)结合兼证(痰湿、气滞):痰瘀:桃仁+半夏(化痰活血);气滞:苏木+香附(行气化瘀)。

3、【中医治瘀的终极逻辑】病位定位(归经) + 病性定性(寒热虚实) + 兼证处理(痰、湿、气滞) = 精准祛瘀。

4、【切记】:即便“瘀在肾用苏木”,也需回答三个问题:肾虚还是邪实?兼寒还是兼热?有无痰湿、气滞等“帮凶”?——如此,归经药才能真正“箭中靶心”!