反叛者的人生选择

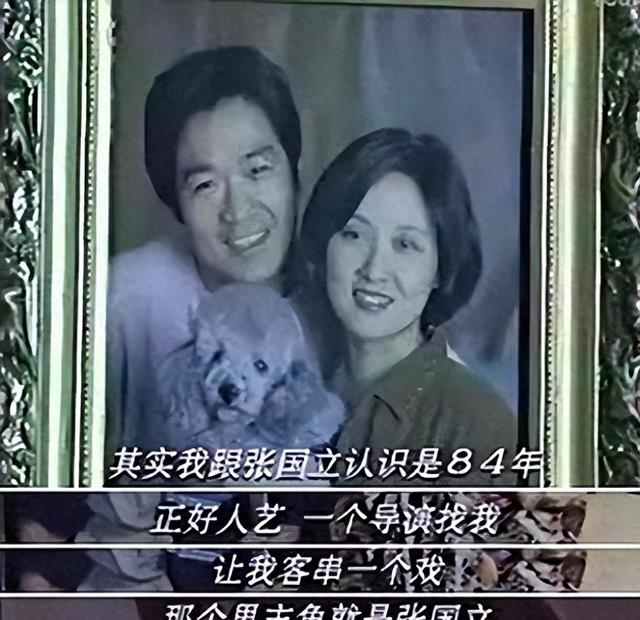

1984年的重庆街头,26岁的邓婕骑着自行车穿梭在片场与出租屋之间。

这个四川川剧学校毕业的姑娘,正在经历人生最迷茫的时期。

剧团微薄的收入与程式化的表演,让骨子里带着反叛基因的她开始思考:是否要踏上那条充满未知的演员之路?

邓婕的转行决定,在家人眼中无异于离经叛道。

剧组服装师至今记得,当邓婕穿上金丝八宝攒珠髻时,现场突然安静下来的震撼时刻。

情感困境中的现代性突围

1992年的某个深夜,北京某地下室出租屋里,邓婕与张国立对着账本相对无言。

他们刚用全部积蓄购置的二手摄像机,此刻正沉默地见证着这对恋人最窘迫的时光。

这种物质与精神的双重困境,恰是90年代中国影视行业变革期的缩影——计划经济体制下的制片厂制度正在瓦解,市场化浪潮尚未形成规范。

在这样的时代背景下,他们的情感选择更具象征意义。

张国立为婚姻重组支付的巨额补偿金,不仅是个体对前段婚姻的交代,更折射出市场经济初期社会伦理的剧烈震荡。

邓婕在访谈中透露的细节值得玩味:他们曾连续三年春节在剧组度过,用工作冲淡对张默的愧疚——这种用事业成就置换家庭完整性的生存策略,成为90年代都市新中产的典型困境。

生育焦虑的范式转移

2005年北京某福利院的走廊上,邓婕的指尖划过玻璃窗上一个个名字。

这个场景背后,藏着中国丁克家庭的结构性转变。

民政部数据显示,2000-2005年间,北京地区领养数量激增47%,其中30%来自城市中产家庭。

这些数据折射出的不仅是个人选择,更是整个社会对家庭定义的重新认知。

这种转化在邓婕家中具象为每周日的家庭日:养女学习京剧唱腔时,张国立在旁打着拍子的画面,构成新型亲子关系的生动注脚。

职业女性的代际对话

这种代际差异在近年综艺《种地吧》中展现得尤为明显。

当00后嘉宾用无人机监测作物生长时,邓婕坚持用手掌感受土壤湿度的方法,两种认知体系的碰撞催生出独特的戏剧张力。

制作人透露的细节令人动容:她悄悄把节目报酬捐给了云南山区小学的农业实践基地。

结语:在解构中重建的生存智慧

站在67岁的人生坐标回望,邓婕的人生轨迹恰似一部微观中国社会变迁史。

从冲破体制的川剧演员到国民级影视明星,从丁克争议到领养母亲,每个选择都精准踩中时代转型的痛点。

她的故事告诉我们:所谓人生赢家,本质是那些能在时代夹缝中保持认知弹性,将社会规训转化为创造性能量的人。

当我们谈论邓婕时,真正值得探讨的不是她的婚姻选择或育儿方式,而是她展现出的那种持续重构生命意义的能力。

在人均寿命突破80岁的现代社会,这种能力或许才是应对不确定性的终极武器。