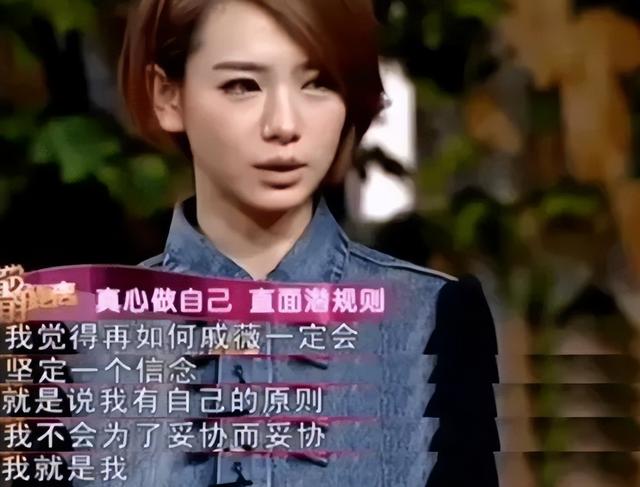

演员戚薇在一次访谈中曝出一段往事:她曾在拍摄电影时遭遇“五百万陪七天七夜”的不当要求,并且对方还扬言不配合就删光她的所有戏份。

一时间,这条猛料引发全网震动,不仅让人再次聚焦所谓“潜规则”的存在,也在讨论声浪中撕扯出娱乐行业原本就复杂的生态面貌。

有些人喜欢用“娱乐圈就是名利场,没必要大惊小怪”来淡化这起事件。

也有人则在褒奖戚薇的勇敢发声,希望能借此顺藤摸瓜,清理行业沉疴。

但无论怎样的声音,“潜规则”既不是凭空产生,也不可能顷刻瓦解。

我们需要从更深层次的行业结构与法律监管缺位上,努力寻求破解之道。

一、戚薇自曝的来龙去脉按照戚薇的说法,她早年在参与电影《回马枪》时,副导演突然提出“江湖规矩”,以“删光戏份”为筹码,要求她付出巨大代价:“五百万陪七天七夜”。

当时的她既震惊又无力,最终角色虽然没被彻底删除,但据称宣传期却遭到了“冷处理”。

这背后所折射出的,更是一种行业惯性。

新人演员初入行时往往没有足够话语权,经纪公司也不一定随时挺身而出。

更何况,在某些资金紧张、项目进度飞快的剧组里,“副导演”往往能扮演牵线搭桥、沟通上下的角色。

一旦他要“卡位”操作,“潜规则”的火苗就可能被点燃。

我们并非首次听到类似故事,此前韩国女演员张紫妍就留下过悲戚的控诉。

从国内外的多个实例可以看出,这种“权色勾连”其实并不罕见。

“潜规则”在某种程度上就是权力寻租与性别压榨的再现,只不过以前的潜规则更多被当作“小道消息”藏在暗处。

如今社交媒体的发达,让曝料能以超高速冲击舆论场,倒逼行业体制去思考自我净化的可能。

二、权力、资本与行业“灰色地带”

二、权力、资本与行业“灰色地带”一个基本共识是,影视行业高度依赖“资金”“人脉”和“流量”。

大项目往往面临数以千万甚至上亿的投入,如果资金链一旦收紧,制片和投资方为了把控风向,就可能拿演员的戏份、粉丝号召力做文章。

对新人来说,一部能露脸的影视作品是他们翻身的机会。

对投资方来说,如果某演员不配合,就会用威胁删戏、拖欠款项、破坏口碑等方式逼其就范。

因此,种种不平等博弈就像一根暗线,游走在合同文件与剧务交流之中。

除此之外,合同中的“灰色操作”也层出不穷。

“演员违约需赔偿”“删戏不予另行通知”之类的条款时常出现,还会辅以对方“暗示性”语言,让不少演员明白潜台词。

听话,就可以安心拍,大伙相安无事;不听话,就随时换人。

在这样一个生态下,“法律条款”与“阴阳操作”往往互相交缠,供给与需求在灰色地带里谋求所谓的共赢。

值得注意的是,“天价片酬”“阴阳合同”等话题近几年也在法律与舆论层面多次被点名批评。

监管部门已经给出指导意见,如限制明星过高片酬、引导影视公司规范合同签订等,但繁琐的执行环节往往让实际操作难度非常大。

尤其是涉及到“性诱惑”或“性勒索”这样的复杂议题,不仅要检验当事人的举证,也要配合行业自律与舆论监督,才可能让这些乱象少一点滋生的空间。

三、舆论呐喊与不同维度的解读

三、舆论呐喊与不同维度的解读戚薇事件爆出后,很快就引起公众热议。

赞同者集中在“必须曝光,别再让新人受害”的观点上,希望能推广让更多人了解这背后的残酷现实,也有人呼吁在剧组设立独立调查机制、完善匿名举报通道。

此外,多家主流媒体也迅速跟进,采访律师和行业专家,讨论如何将“潜规则”纳入更清晰的刑事惩罚范畴。

某些行业代表也发声支持,强调要建立更透明的筛选和招募体系。

与此相对,也有部分声音不乏质疑。

有人认为,这件事是否存在“炒作成分”?其动机、细节以及时间点都值得商榷。

尽管八卦味十足,但在社交平台上,不少自媒体以猎奇口吻不断放大“五百万”“七天七夜”等标签,走向了新一轮的“吃瓜通稿”。

在这种掺杂真相、怀疑、流量搅动的舆论场里,往往会出现两极分化:一边是疾呼要彻查,一边是冷嘲其所谓“人设炒作”。

可事实上,双方或许都忽略了一个残酷前提:当行业现状依然缺少完善规则与保护机制,一旦存在“权大于法”的操作空间,就难免会有大大小小的“潜规则”长时间潜伏。

四、从内部重构到法律强化面对种种乱象,业内人士多次呼吁用技术与制度去消除人为干预。

比如引入“AI选角”等数字化手段,直接根据演员以往作品表现、形象、数据匹配度等因素进行先锋式尝试,使得剧组无需人为地“暗箱”选角。

此外,一些影视公司也在探索“区块链合同”来防范合约篡改,让片酬结算更透明。

虽然目前还只是零星试水,但这些创新昭示了行业自救的可能性。

然而,真正要让这种做法从试点走向主流,离不开两个层面的改革。

其一,立法层面的供给。

把“性勒索”等行为条目化、细则化,让从业者明白底线与惩戒在哪里,也为受害者提供明确的维权渠道。

其二,行业内部的生态重构。

影视行业需要更多元、更理性的权力分配。

过去往往是制片人、投资方“一言堂”,导致演员和幕后团队的话语权薄弱。

如果能够在未来鼓励编剧和导演拥有更多决策力,不再过度依赖投资方单方面的审查与安排,那么演员的实际权益也更容易得到保障。

结语

结语回到这个事件本身,“五百万陪七天七夜”的说法固然让人震惊,也引起颇多争议。

但如果我们单纯只停留在感叹层面,而忽略背后的系统性问题,下一个“戚薇”或许就会悄然出现。

无论是平台、媒体,还是行业内部或监管层,都需要更多主动作为,去消解影视圈内那暧昧不明的角落。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。