证明的概念在17世纪得到了显著的发展。这个时期最有影响的数学发展是,牛顿和莱布尼兹同时创立的无穷小计算,这引进全新的概念如"不可分量"。

不可分量的基本思想是把面积看成无穷多个直线段的总和,体积则看成无穷多个面积的总和。在这一类证明中,欧几里得式的几何证明的规则已经被完全违反了,这就使这些证明在许多人眼中成了不可接受的了。

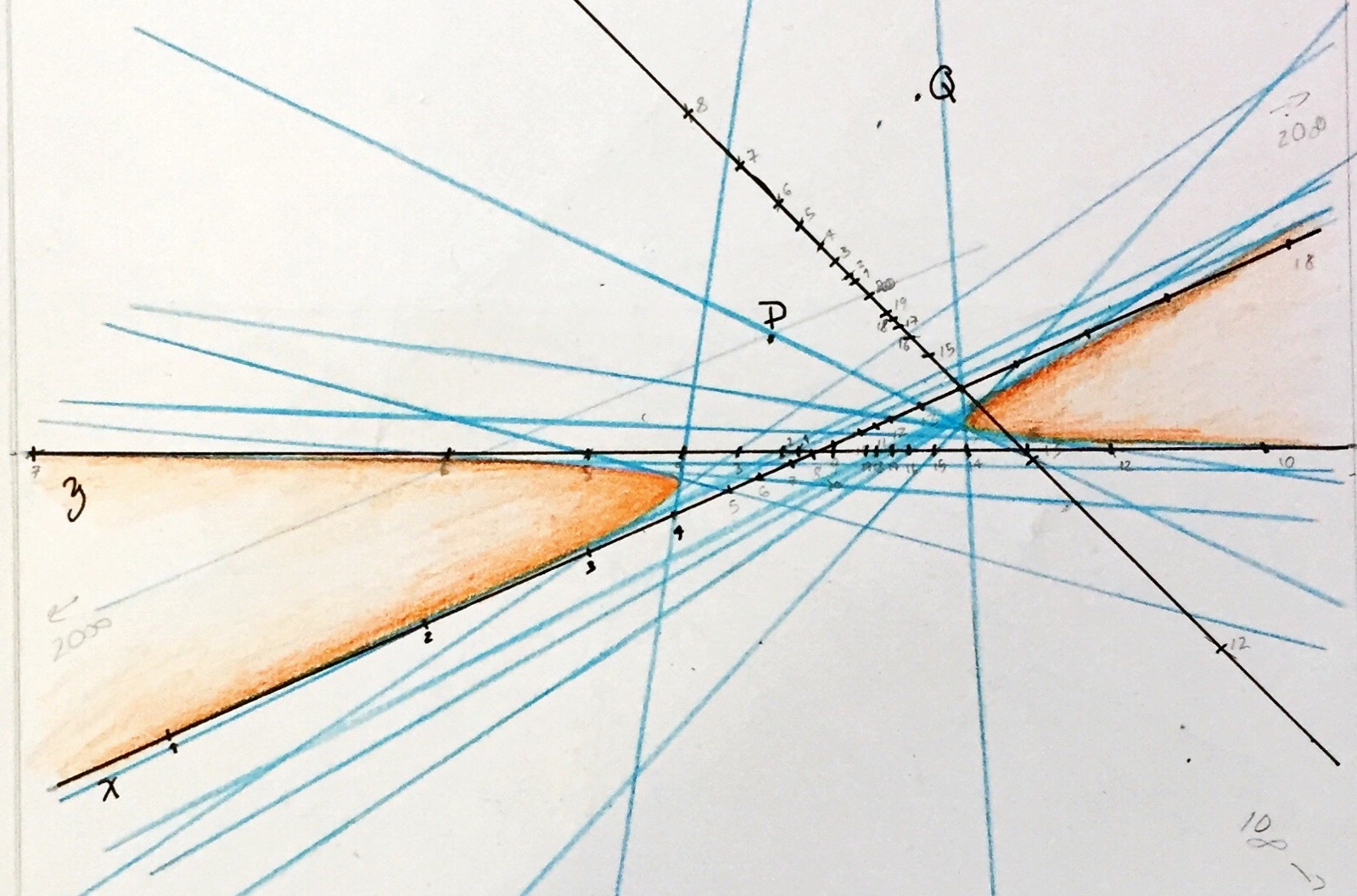

欧几里得式的几何证明所确立的界限在另一方向上也被跨越了,这就是在笛卡儿的几何的代数化。笛卡儿采取的基本步骤是引入单位线段作为用于几何证明的图形的关键元素。这一步骤所蕴含的根本性的创新在于允许对于线段进行种种运算。例如给出下图的两个线段 BD,BE,则BC就表示 BE 除以 BD的商。 图中的AB就是单位长。

两个已给线段的除法的笛卡儿几何计算

从表面上看这个证明是欧几里得式的几何证明(因为这里有附图,并且应用了相似三角形),但是引进单位长度,并且用它来定义一种运算,就使它与欧几里得式的几何证明从根本上区分了,而且为几何证明打开了完全的新天地。这不仅是因为迄今在欧几里得式的证明里面从来没有出现过长度的量度,还由于这些运算存在,传统上与几何定理联系在一起的必不可少的维度失去了意义。

几何学的代数化,特别是可以用代数程序来证明几何事实这样一个新的可能性,是与以下的事实强烈地相关的,这就是当时把代数式子看成自立的数学实体。这个思想直到1591年左右才完全成熟。但是并非17世纪所有的数学家都看到了与代数思想相关的重要进展。一个著名的反对偏离欧几里得方法的人不是别人,就是牛顿,他在《万有算术》一书里很肯定地表达了自己的观点:

方程式是算术计算的表达式,在几何学中没有地位,除非是利用它们来证明真正的几何量(直线、曲面、立体和比例)彼此相等。乘法、除法和这一类计算近年来被引入了几何学,轻率而且违反了科学的最初的原理……所以,这两门科学不应该搞混,而最近几代人,因为把它们搞混了,已经失去了简单性,而几何学的全部优雅尽在于此。

18世纪数学的几何学与证明

数学分析成了18世纪数学家的首要的关注点。自微积分发展以来,关于分析基础的问题就产生了,一直到19世纪晚期才尘埃落定。这些问题在相当大的程度上都涉及数学证明的本质。长期以来几何学作为数学的确定性的基础地位是无争议的,现在,关于分析基础的辩论,在破坏这种地位上起了重要作用,而这种基础的地位,现在被赋予了算术。这个过程的第一个重要的阶段,是欧拉对于微积分的重新陈述。微积分一旦从它的纯粹几何的根源分离开来,就以代数指向的函数概念为中心。

这种置代数于几何之上的潮流,在欧拉的继承人那里得到了进一步的推动。例如,达朗贝尔就把数学的确定性与代数相联系(因为代数有更高的一般性和抽象性),然后才是几何与力学。在拉格朗日手上,这个趋势达到了高峰而且成了经过仔细构思的纲领,他在自己1788年的《解析力学》一书的序言里表达了一种激进的观点,对于怎样才能达到数学科学的确定性,并与几何学保持距离,他说过一段非常著名的话:

在本书里,找不到图形,我所详细解释的方法,既不需要作图,也不需要几何和力学的论证,而只需要代数运算,服从于一个正规的均匀的进程。

即使如此,证明的基本概念在18世纪里变化并不很大。那个时代的哲学家、特别是康德,对于这些概念提出了很有力的展望。

康德对于那个时代的科学、特别是数学、有很深刻的知识。他对于一方面的哲学论据和另一方面的几何证明作了什么样的对比?前者关心的是一般的观念、后者则是求助于“视觉的直觉”研究具体的然而是非经验的观念。这个区别被概括在他的《纯粹理性批判》里面的一段很有名的话里:

设把一个三角形的概念给了哲学家,让他以自己的方式去找出三角形的内角和与直角的关系。他除了有三条直线围成的有三个角的图形这个观念以外,什么都没有。不论他对这个观念沉思多久,他也永远不会产生出任何新东西。他可以分析或澄清直线或者角或者这个数的观念,但是他永远得不出尚未包含于这些观念之内的东西。现在让几何学家来对待这个问题,他会马上就作出一个三角形来。因为他知道两直角之和恰好等于两个相邻的角之和,这两相邻的角是他在直线上取一点作出来的,于是他把他的三角形的一边延长而得到两个相邻角,它们加起来等于两直角.然后他用平行于对边的平行线把外角分开,而且看到有一个相邻的外角等于一个内角,如此等等。用这种方式通过一个自始至终由直觉引导的推断的链条,他得到了问题的充分明显而且普遍有效的解答。

简而言之,对于康德,数学证明的实质使它区别于其他种类的演绎论证之处,就在于图形的中心地位和所起的作用。正如在《几何原本》中,图形是一种“直觉”,是数学思想的一个奇异的体现,这个思想不仅存在于空间里,而且存在于时间里。

正是图形作为“可视的直觉”所起的作用为康德提供了一种解释,说明为什么几何学不是一门经验科学。按照他的观点, 几何证明受到逻辑的制约,但远远不只是对于所用的名词的逻辑分析。这个观点是一种新颖的哲学分析的核心,它的起点正是关于什么是数学证明的当时已经根深蒂固的观念。

19世纪的数学和关于证明的形式观念

19世纪,几何学和数学的各个分支里都有了重要的发展,不仅是在其方法上,它们的目的也有了变化。作为一个知识领域,逻辑也经历了显著的变化。所以,到了19世纪末,证明的概念及其在数学中的作用都有了深刻的变化,1854年、黎曼在哥廷根作了具有首创意义的演说:"论作为几何基础的假设"。大约同时,波尔约和罗巴切夫斯基在非欧几何上的工作,以及高斯的有关思想,于1830年代开始为公众所知晓。一种相容的但是不相同的几何学的存在,迫切地需要重新修正关于几何知识的本质的观念,其中当然也包括证明和数学严格性的作用。

这方面更值得注意的是射影几何学的重新兴起。在彭赛列的著作《论图形的射影性质》在1822年出版以后,射影几何学又变成了一个很活跃的研究领域,有自己的未解决的研究课题以及基础问题。射影几何学加到了许多别的几何学的展望之中,更是促进了一种把各种几何学统一起来并加以分类的努力,其中最有意义的是那些以群论为基础的思想,尤其是克莱因和李在1870年代的著作最值得注意。1882年,帕施(德国数学家)发表了一部有影响的关于射影几何学的著作:《新几何学讲义》,致力于系统地探讨射影几何学的公理基础和基本定理的相互关系。

帕施的书也试图把多年来所发现的欧几里得几何的逻辑漏洞填补起来。他比19世纪同时代的所有数学家都更系统地强调,几何学的所有结果都应该从公理开始,经由严格的逻辑演绎得出,而不应依赖于解析的手段,特别是不应求助于图形以及所涉及的图形的性质。

由于认识到可视的图形潜在的局限性(以及可能有误导的影响)。帕施比起他的前人更加强调证明的纯粹逻辑结构。尽管如此。帕施还没有走到对于几何学的完全形式主义的观点。他对于几何学的起源和意义,一贯地还是采取了一种经验主义的途径,还达不到公然宣布图形只有启发作用的地步。他说:

几何学的基本命题,没有相应的图形是无法理解的,图形表示的是从某些确定的简单的事实所观察到的东西。说定理不是观察出来的,而是证明出来的更为恰当。在演绎中所完成的每一项推断都必须要在图形中确认一下,但是它并非由图形来论证,而只能用以前的某个命题(或定义)来论证。

对于图形在几何证明中失去中心地位,而让位于纯粹的演绎关系,帕施的工作肯定是有贡献的,但是他的工作还没有直接引导到对于公理在几何学中的地位做彻底的重估,也还没有改变以下的观念,即几何学研究的基本上是空间的视觉的直觉。

19世纪几何学最重要的发展,在多个因素的联合作用下,才在证明的观念上产生出显著的变化。数学分析仍然是第一位的研究领域,对它的基础的研究必然越来越强烈地成为对算术的严格性的研究,而不再是对几何的严格性的研究。这个转变是受到诸如柯西、魏尔斯特拉斯、康托、戴德金这样一些数学家的工作的驱使,这些工作的目标是消除直觉的论证和概念,代之以越来越基本的命题和定义。

研究数学理论的公理基础,不论是几何、代数还是算术,以及探寻另外的可能的公设系统。这样的思想在整个19世纪一直有数学家们在追求。一个主要转折点的是意大利的佩亚诺的工作。1899年,佩亚诺给出了他的著名的自然数的公设。帕施关于射影几何的公理系统的工作是对佩亚诺的人造语言的一项挑战。于是他就着手来研究在几何学的演绎结构中涉及的逻辑名词与几何名词之间的关系。在这个背景下,他提出了独立的公理之集合的概念,并且把这个概念用于他自己的射影几何公理系统。

在佩亚诺的影响下,皮耶里(意大利数学家)发展了一种符号系统来掌握抽象形式理论。皮耶里和佩亚诺与帕施不同,他前后一贯地在推讲这样一个观点,即把几何看成纯粹逻辑系统,而定理则由假设的前提导出,而且基本的名词都没有任何经验的或直觉的意义。

19世纪最后一年,出版了希尔伯特的《几何基础》一书,打开了几何学和几何证明历史的新篇章。这本书综合了前面所说的几何研究的各种潮流,并使它们完备。在这部著作中,希尔伯特能够对射影几何的基本结果的逻辑关系作全面的分析,而且特别注意到连续性在这些证明中的作用。

他的分析是基于引入一种广义的解析几何、其中的坐标可以取自不同的数域,而不仅是实数。这样一个途径就对任意一种给定的几何学创造了一个纯综合的算术化,这样也就澄清了欧几里得几何学作为一个演绎系统的逻辑结构。这部书也澄清了欧几里得几何和各种已知的几何学——非欧几何、射影几何和非阿基米德几何的关系。这种对于逻辑的专注,意味着图形被贬为仅具有启发的作用。事实上,虽然在《几何基础》的很多证明里仍然有附图,但是逻辑分析的整个目的就在于避免为图形所误导。证明,特别是几何证明,就这样变成了纯粹的逻辑论证,而不是对于图形的论证。同时,作为相关问题推导的出发点的公理,其本质和作用也有了变化。

希尔伯特引入了几何学的新的公理系统,目的在于填补先前的系统遗留下来的逻辑空隙。这些公理分成五组——关联公理、顺序公理、合同公理、平行公理以及连续公理,每一组公理都表示了空间直觉在我们的理解中的特殊的展现方式。公理是对三种基本类型的对象提出的:点、直线、平面。这些对象则是无定义的,而公理就意味着为它们提供了隐定义。换句话说,不是先定义点、直线和平面,然后给出它们应该满足的公理,而是不去定义它们,只说它们是一些满足所设定的公理系统的实体。

此外,希尔伯特要求,一个系统里的各个公理应该是互相独立的,而且引进了一种方法来检验这个要求是否得到满足。为此,他建立了一种新几何学的模型,使这个新几何学只是不满足系统中的某一个给定的公理,但满足其他公理。希尔伯特也要求这些规律是相容的,而在他的公理系统中,这种相容性又被证明为依赖于算术的相容性。一开始,他以为证明算术的相容性并不是大的障碍,很久以后才发现情况并非如此。

希尔伯特在一开始还对公理系统提出了两个附加的要求:简单性和完全性。所谓简单性,基本上就是要求一个公理不包含多于“单一的”一个概念。然而,系统中的各个公理都应该是“简单的”这一要求,在希尔伯特和他的后继者的工作里,都从未清楚地定义过,也没有系统地追求过。最后一个要求,即完全性,希尔伯特在1900年对其的理解是:一个数学领域的充分的公理化,应该允许导出这个领域的所有已知的定理。希尔伯特宣称,他的公理确实能够给出欧几里得几何的所有已知的结果。但是他不能形式地证明这一点。

事实上,因为对于任意已给的公理系统,"完全性"这个性质都不可能形式地加以核验。 所以,完全性就没有成为对于公理系统的标准要求。重要的是要注意,1900年希尔伯特所使用的完全性概念,和现在被接受的模型论的完全性概念完全不同。后者出现得晚得多,相当于要求在一个公理系统中,每一个真命题,不论是已知还是未知都应该是可证明的。

应用无定义元素以及随之而来的公理作为隐定义这个概念,对于把几何看作如皮耶里所设计的逻辑系统起了重大的推动作用,而且最终改变了什么是数学的真理性,什么是数学证明的观念。希尔伯特在不同的场合宣布过,在他的系统里,"点、直线、平面"这些词可以换成"椅子、桌子、啤酒杯”,而在任何意义下都不影响理论的逻辑结构。

此外,按照希尔伯特在关于集合论的悖论的讨论,他强力地强调:由公理来隐定义的概念的逻辑相容性,正是数学存在性的本质。在这些观点的影响下,由于希尔伯特引入的新方法论的影响,以及由此得到的对于几何基础的成功的概述。

另一方面,在20世纪初,在美国繁荣起来的由E.H.摩尔领导的一个潮流,把对于公设系统的研究本身变成了一个自身有意义的数学领域,而与这个系统所定义的领域的研究无关。例如。这些数学家定义了群、域、射影几何等学科的独立的公设系统的最小集合,而不继续研究群、域、射影几何这些个别的学科。另一方面,许多著名的数学家开始接受和发展关于数学真理和数学证明的更加形式主义的观点,并且把它们用到越来越多的数学领域里去。激进的现代主义数学家豪斯道夫的工作就是这个潮流的重要例子,他是一贯地把希尔伯特的成就与对于几何学的形式主义观点联系起来的第一批数学家之一。例如,在1904年他就写道:

自康德以来的哲学辩论中,数学,至少是几何学,总是被看成受制于其他因素,即依赖于外来的因素,这种因素没有更好的名称,我们也就称之为直觉,可能是纯粹的或经验的,可能是主观的或经过科学改进的,可能是内生的或后天获得的。现代数学最重要的也是最基本的任务,一直是使它从这种依赖性下解放出来,奋斗出一条从受治到自治的道路。

在1918年左右,希尔伯特也追随过这样一种观点,那时,他正置身于关于算术的相容性的辩论,并且提出他的"有穷论"的纲领。这个纲领确实采取了强烈的形式主义观点,他是要解决算术的相容性这个特定的问题。重要的是要强调,希尔伯特关于几何的观念本质上经验主义的,他从来没有把对于几何学的公理化分析看成一种对于数学的整体的形式主义观念。

弗雷格

希尔伯特关于证明的概念的公理化途径,对于数学中的证明和真理性的隐含的意义,在一些数学家里引起了强烈的反响,最著名的是弗雷格。弗雷格的逻辑学是现代数理逻辑的先驱之一,他提出了一种新的数理逻辑体系,被称为“谓词逻辑”或“一阶逻辑”,这个体系已经成为了现代逻辑学的基础。然而,逻辑学向一种新的形式的概念前进的最有意义的一步,是对于逻辑量词在形成现代的数学证明中的作用的进一步了解。

量词第一次被形式化地定义,并且系统地列为条文,是弗雷格在他1879年所写的《概念手稿》一书中。弗雷格的系统以及稍后由佩亚诺和罗素提出的类似系统,把量词和命题连词的区别,以及逻辑符号与代数或算术符号的区别,清楚地放在我们面前。

弗雷格提出了形式系统的概念。在这样的系统里,所有的演绎都可以按照句法来检验,换句话说,都可以用纯粹的形式的手段来检验。在这种系统的基础上,弗雷格的目的是要生产出其证明没有逻辑漏洞的理论。这不仅适用于分析及其算术基础,还要适用于随时间演进的几何学的新系统。 另一方面,在弗雷格看来,数学理论的公理体现了世界的真理。这就是他对希尔伯特的批评的基础。弗雷格断言,是公理的真理性确定了它们的相容性,而不是希尔伯特的“公理的相容性决定了它们的真理性”。

我们这就看见了两个分离的领域——几何学和分析——的基础研究,其灵感来自不同的方法论和不同的哲学观点,却在19世纪和20世纪之交汇合在一起,创造了对于数学证明的全新的观念。按照这个观念,数学证明被看成纯粹的逻辑结构,在纯粹句法的意义下适用,而与来自图形的视觉直觉无关。自那以后,这个观念统治了数学。

20世纪的证明

到了20世纪初,证明的概念已经稳定下来。1920年代早期,希尔伯特和他的合作者们发展了一种充分展开的数学理论,以"证明"为其主题,就是把"证明"本身变成研究的主题。这个理论,事先预设了关于证明的形式概念,是作为一个雄心勃勃的宏大纲领的一部分(希尔伯特计划),意在给出算术的一个直接的有穷的相容性的证明,而算术是被表示成一个形式系统的。

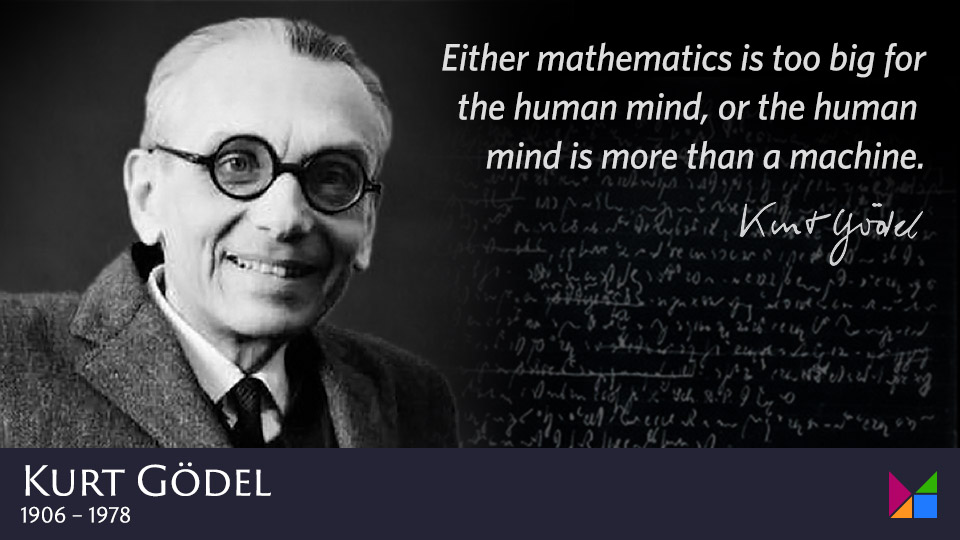

希尔伯特指出,正如物理学家要研究他们用来做实验的仪器,哲学家要从事对于理性的批判一样,数学家也应该能够分析数学证明、而且要用严格的数学手段来做这件事。大约在这个纲领启动十年左右,哥德尔提出了他的惊人的不完全性定理,非常著名地表明了"数学真理"和"可证明性"不是一回事。事实上,在任何一个相容的相当丰富的公理系统中,一定有不能证明的真数学命题。哥德尔的理论意味着希尔伯特的有穷论纲领太乐观了,但是它同时也清楚地表明了从希尔伯特的证明论中可以得到多么深刻的数学洞察。

还有一个重要的挑战是,数学领域里的重要的证明变得越来越长。一个著名的例子是有限单群的分类,它的证明是由许多数学家把整个证明分成了许多部分来进行的。最后的论证,如果放在一起,将有一万页之多。一个证明长到让单个人无法检验,这对于何时应该接受这样的证明,甚至对于证明这个概念本身,也是一个挑战。

在不同的数学领域里都出现了一些基于概率考虑的证明,这里有数论、群论和组合学。有时候能够证明一些数学命题,但证明并不具有完全的确定性,而只是证明了错误的概率极小,例如最多是十万亿分之一。在这样由情况下,我们可能并没有一个形式证明,但是把这个命题看成真命题。

另一个挑战来自引入了计算机辅助的证明。例如,Kenneth Appel和Wolfgang Haken 在1976年通过证明四色定理解决了一个老问题。他们借助于计算机完成了这件事情。一开始,这件事引起了一些辩论:这样的证明是否合法?但是这个证明很快就被接受了,而且现在有好几个问题都是这样由计算机辅助证明的。有些数学家甚至相信将来这种计算机辅助证明,以及更重要的还有计算机生成的证明,是数学整个学科的未来,在这种观点之下,我们现在关于什么是可接受的数学证明的观点都会变成陈腐的观点了。