2025年5月的某个深夜,杭州大剧院歌剧院的后台灯光通明。秦霄贤望着镜子里画着话剧妆的自己,突然想起十年前在小剧场演出时的场景——那时台下只有二十几个观众,但每个人眼睛都闪着光。如今剧场坐席翻了几十倍,售票系统里却始终飘着刺眼的"余票"提示。这颇具魔幻现实的一幕,恰似德云社近二十年发展的缩影。

2018年张云雷演出现场"秒灰"的盛况犹在眼前,那个被粉丝称为"云雷灰"的年代,德云社创造了传统曲艺界的流量神话。但谁也没想到,七年后的杭州剧场,挂着"秦霄贤主演"的招牌竟遭遇票房冷遇。这戏剧性的转折,暴露了饭圈经济在演艺市场中的特殊规律。

根据中国演出行业协会2024年度报告显示,以粉丝经济驱动的演出项目平均生命周期已从2019年的3.2年缩短至1.8年。德云社的个案恰恰印证了这个趋势:当"捧角儿"变成打榜控评的标准化操作,观众的热情反而会加速透支。就像某位脱粉观众在微博留下的扎心评论:"追星像吃快餐,刚开始觉得新鲜,天天吃总会腻。"

饭圈特有的"数据繁荣"更制造了危险的幻觉。《卿卿误我》预售阶段破万的"想看"数据,本质上是粉丝群体的集体行为艺术。这种虚拟热度与真实购票意愿的断层,在2024年某偶像团体演唱会退票风波中早有预兆——当时超过60%的购票者承认"抢票只为发朋友圈"。

郭德纲在《论相声五十年之现状》里辛辣讽刺的"老艺术家",如今却成了德云社的魔咒。2025年春晚岳云鹏的"变烧鸡"梗引发全网群嘲,这个试图复刻早年"五环之歌"奇迹的创作,暴露了创作团队对网络热点的理解偏差。中国传媒大学曲艺研究院的跟踪研究显示,德云社近五年新创段子中,能完整流传三个月以上的不足15%。

更值得深思的是传统与创新的撕裂。在天津古文化街的茶馆里,年轻相声演员李寅飞正在试验"沉浸式相声",观众可以通过手机投票决定剧情走向。这种看似离经叛道的尝试,意外收获了90%的复购率。"观众要的不是博物馆里的标本,"李寅飞在采访中说,"而是能照见自己生活的哈哈镜。"

反观德云社的创作路径,似乎陷入了某种"创新悖论":既想保持传统相声的基因,又要迎合短视频时代的碎片化传播。某视频平台的数据分析师透露,德云社演员的直播切片中,点赞最高的仍是十几年前的经典返场小段。"就像总把新桃换旧符,结果观众发现新桃还是去年的款式。"

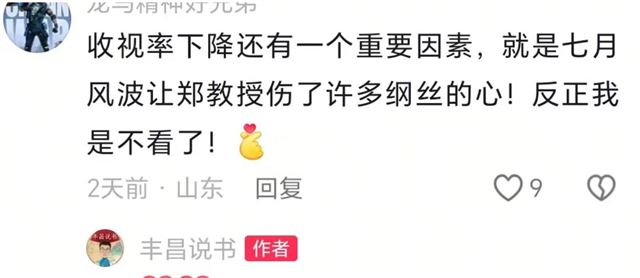

2024年"七月风波"中,德云社粉丝内部的撕裂让人触目惊心。这场因自媒体言论引发的内战,本质是传统班社制度与现代娱乐工业的碰撞。北京师范大学传播学教授王立明指出:"德云社的组织形态正处在农耕文明向工业文明的过渡带,既要维持师徒伦理,又要应对资本运作,这种撕裂必然传导到受众端。"

这种矛盾在新生代演员身上尤为明显。某位不愿具名的"霄"字科演员坦言:"现在上台前得先看超话,粉丝爱听什么就说什么。"这种创作倒挂现象,使得作品质量陷入恶性循环。与之形成对比的是,西安相声新势力茶馆通过"创作合伙人"制度,让观众直接参与段子打磨,其原创作品《大唐手机店》已在短视频平台收获超2亿播放量。

更值得警惕的是人才储备的断层。曲艺界内部流传着一个黑色幽默:德云社的招生现场,评委问"为什么学相声",八成考生回答"想成为下一个秦霄贤"。这种功利性入行心态,与侯宝林大师"平地抠饼,对面拿贼"的行业精神已相去甚远。

在成都的某网红茶馆里,一场"相声+脱口秀"的跨界实验正在悄然进行。演员们将传统贯口改编成说唱,用川普演绎经典段子,这种"不伦不类"的混搭反而场场爆满。主办方"蜀乐社"的运营总监透露:"我们不做传统的守护者,只当快乐的搬运工。"

这种创新思路或许能给德云社启示。中国艺术研究院2025年发布的《传统曲艺数字化转型白皮书》指出,成功转型的院团普遍具备三大特征:内容颗粒化(适应短视频传播)、体验交互化、人才多元化。上海评弹团推出的"AI朱慧珍"虚拟演员,正是这种转型的典型案例——既保留了传统唱腔,又融入了全息投影技术。

对德云社而言,真正的挑战或许在于如何重构与观众的关系。当"衣食父母"变成"数据女工",当剧场笑声变成打榜工具,找回"面对面"的真诚或许才是破局关键。就像某位老观众在知乎上的感慨:"当年老郭在广德楼擦桌子时,观众能闻见他身上的汗味儿。现在隔着屏幕,连笑声都带着罐头味。"

结语站在2025年的门槛回望,德云社的流量起伏恰似一面多棱镜,折射出传统艺术在流量时代的生存困境。从北京天桥到短视频平台,从惊堂木到打榜按钮,变的不仅是传播介质,更是整个文化消费的底层逻辑。当"商演成功论"遭遇Z世代的审美疲劳,当师徒制碰撞饭圈文化,德云社的转型之路注定不会平坦。

但危机中永远蕴藏转机。在西安某高校的曲艺社团里,一群00后学生正用元宇宙技术复刻"传统相声茶馆"。他们设计的老北京场景中,虚拟观众会因段子质量决定是否"打赏"铜钱。这种看似荒诞的尝试,或许正暗合侯宝林先生那句预言:"相声不会死,但说相声的方式会变。"

德云社的未来,不在于守住多少流量城池,而在于能否找回让观众会心一笑的初心。毕竟,在这个算法支配注意力的时代,真正的笑声永远无法被数据量化。当某天演员们不再关心热搜排名,而是专注于打磨每个"现挂"时,或许传统相声的真正复兴才刚刚开始。

阿飞

现在听德云社相声,包袱基本上还是十年前的那些包袱。但人气确实不错