在中国城市化进程狂飙突进的今天,一个鲜少被聚光灯照到的群体正面临着一场无声的保卫战——3亿农民工手中最后的退路“农村宅基地”,正在成为资本镰刀虎视眈眈的猎物。

2025年中央一号文件掷地有声的禁令背后,是一场关乎粮食安全、社会公平与数亿人生存尊严的深层博弈。

当北上广的写字楼裁员潮席卷而来,深圳工厂的订单量断崖式下跌,数据显示83%的返乡农民工依靠自家农房解决居住问题,61%通过门前三分地维持基本生存。

这片平均不足半亩的土地,实则是中国特色的社会缓冲带——它让3亿漂泊在外的劳动者拥有“城市拼搏失败就回村种菜”的底气。某位在东莞电子厂打工20年的老王说得直白:“城里混不下去还能回村盖房,要是地都没了,我们这代人就是历史的罪人。”

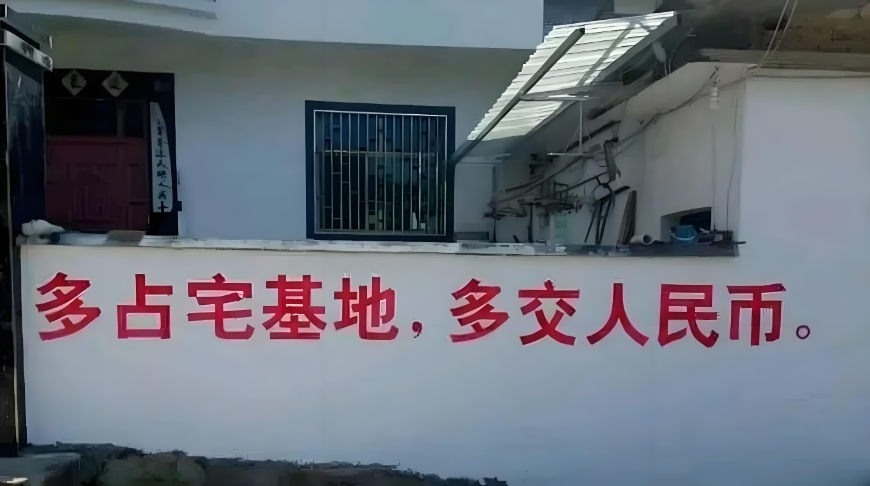

然而这套“安全气囊”系统正遭遇前所未有的冲击。某网红民宿品牌通过“20年长租+自动续约”模式,以每年3000元的成本控制整村农房,转手挂出300元/晚的高端民宿价格;更有房企试图打包收购宅基地开发康养社区,直到政策出台才撤资离场。这些看似“盘活闲置资源”的商业操作,实则是将农民祖辈的退路变成资本棋局上的筹码。

中央禁令的三重杀招2025年新政的雷霆手段,直指宅基地流转的致命漏洞。第一招锁死资本咽喉:明确禁止“以租代购”灰色路径,租赁合同最长20年且到期后“连块砖头都带不走”;第二招斩断特权通道:退休干部下乡占地建别墅的行为被彻底封堵;第三招强化金融防火墙,面对农房抵押贷款18%的不良率,政策选择坚守宅基地“保障功能优先于金融属性”的底线。

这些措施看似保守,实则是用行政力量强行矫正市场的天然失衡。北京周边农房租赁市场90%被投资公司控制的现象,印证了在资本洪流面前,分散的农民个体根本无力守护自己的“保命符”。某地出现的“城里人花50万买农房,原主人被迫迁居猪圈”的极端案例,更是暴露出完全市场化可能引发的社会灾难。

乡村振兴≠城市复制质疑者常问:“不让卖地,乡村振兴靠什么?”答案藏在政策划定的认知革命中——真正的乡村价值不在于复制城市商品房逻辑,而在于其独特的生态承载力与文化基因。当18亿亩耕地红线因高尔夫球场建设而摇摇欲坠,当“乡愁”被资本包装成3000元/晚的奢侈品,宅基地政策守住的不仅是土地,更是中国人精神原乡的存在根基。

历史数据显示,过去三十年农村已向城市输血2000万公顷建设用地指标,送出2.9亿劳动力。如今中央要求的“城市反哺农村”,绝非放任资本带着钞票收割最后一块价值洼地,而是推动技术、人才与乡村原生资源形成共生关系。就像文件中强调的:“农村宅基地不是商品!”这句宣言背后,是对城乡发展权公平分配的深刻考量。

在这场没有硝烟的战争中,每块宅基地都是社会稳定的压舱石。当全球经济波动加剧,当AI革命冲击传统就业,3亿农民工需要知道:至少还有一片土地能托住他们坠落的人生。这或许正是中国式现代化最朴素的智慧——既鼓励人们勇闯天涯,也永远为他们留好回家的路。