清朝,这个统治华夏大地近三百年的王朝,在其漫长的历史进程中,发生过无数惊心动魄的事件。

而在众多的大案要案之中,查嗣庭案扑朔迷离,令人意想不到。

查嗣庭,生于书香门第,自幼饱读诗书,凭借着出众的才华,在科举之路上一路顺遂,成功步入仕途。

他为人聪慧,在官场中也逐渐积累了一定的声望。然而,谁也没有想到,一场突如其来的变故,将他的命运彻底改写。

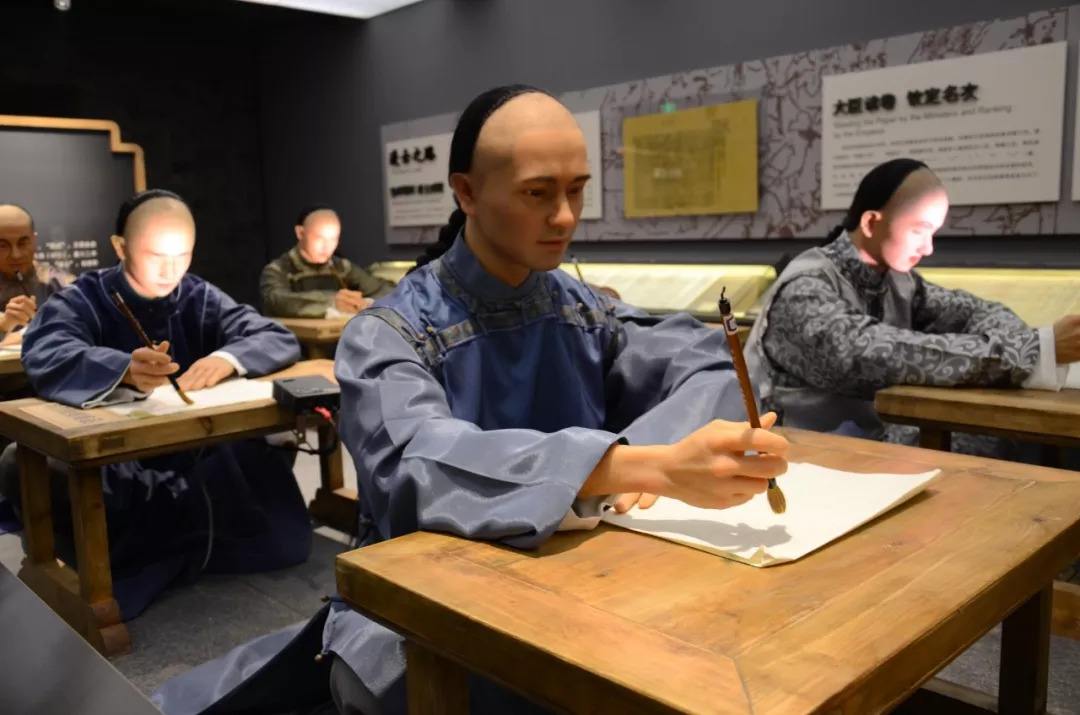

雍正四年,查嗣庭被任命为江西乡试主考官。这对于他来说,本是一次荣耀的差事,不仅能够选拔人才,还能进一步提升自己在官场的地位。

查嗣庭怀着满腔的热忱,精心准备了这次乡试的考题。然而,他万万没有想到,这些考题竟成为了他人生悲剧的导火索。

乡试结束后不久,一封密奏便送到了雍正皇帝的案前。

密奏中指控查嗣庭所出的考题别有用心,暗藏反清思想。

雍正皇帝看到这封密奏后,龙颜大怒。他立即下令成立专案组,对查嗣庭展开调查。

调查人员迅速行动,他们仔细研究了查嗣庭所出的考题。

其中一道考题为 “维民所止”,这原本出自《诗经》,意为 “广大人民所居住的地方”。然而,在别有用心之人的解读下,“维”“止” 二字被认为是 “雍正” 二字去掉了头,是对雍正皇帝的大不敬。

此外,查嗣庭还出了一道关于 “正” 字的考题,有人便将其与 “雍正” 联系起来,诬陷他是在暗示雍正皇帝的统治不正。

面对这些指控,查嗣庭百口莫辩。他怎么也想不明白,自己精心挑选的考题,怎么就成了谋反的证据。

然而,在那个封建专制的时代,皇帝的意志就是一切。查嗣庭很快就被逮捕入狱,他的家也被抄查。

在狱中,查嗣庭遭受了残酷的审讯。他始终坚称自己没有反清的意图,考题只是出于对经典的引用,绝无任何政治目的。

然而,审讯人员并不相信他的话。他们为了向皇帝交差,不断对查嗣庭进行逼供。

就在查嗣庭陷入绝境之时,案件出现了意想不到的反转。

原来,在对查嗣庭的家进行抄查时,并没有发现任何与反清有关的证据。相反,查嗣庭平日里的诗作、书信等,都表现出他对清朝的忠诚。

此时,一些有良知的官员开始为查嗣庭鸣不平,他们纷纷上书雍正皇帝,请求重新审理此案。

雍正皇帝在得知这一情况后,陷入了沉思。他意识到,这起案件可能存在冤情。

经过一番权衡,雍正皇帝下令重新调查。这一次,调查人员不再带着偏见,而是客观公正地审查案件。经过深入调查,真相终于大白。

原来,这起案件是一场政治阴谋。查嗣庭因为在官场中得罪了一些权贵,这些人便想通过陷害他来达到自己的目的。他们故意曲解查嗣庭的考题,制造了这起冤案。

然而,尽管真相已经查明,查嗣庭却因为在狱中遭受了残酷的折磨,身体早已虚弱不堪。

在案件重审后不久,他便含冤去世。查嗣庭案虽然最终得以平反,但它所带来的影响却久久难以消散。

这起案件不仅让人们看到了封建专制制度下司法的黑暗,也让人们对文字狱的残酷有了更深刻的认识。

它就像一面镜子,映照出封建王朝统治的腐朽与脆弱,成为了历史长河中一段令人痛心的记忆。