袁姗姗,自作自受

星途崛起的幕后推手

2009年的北京电影学院表演系教室里,五个女生正围坐在课桌前翻看剧本。

张小斐默默把刚买的冰镇汽水推给满头大汗的袁姗姗,这个看似平常的午后,却暗藏着未来娱乐圈格局的伏笔。

2011年探班《宫锁心玉》时,袁姗姗穿着褪色牛仔裤蹲在片场角落背台词的模样,恰好被路过的于正捕捉到。

欢娱传媒的签约合同摆在面前时,袁姗姗握着钢笔的手微微发抖。

于正开出的条件堪称豪华:三部大制作女一号,每部戏保底30集戏份。

这个决定不仅改变了袁姗姗的人生轨迹,更在85花格局形成的关键期投下一枚重磅炸弹。

据欢娱内部人士透露,当时公司为袁姗姗配备的造型团队多达12人,单集服装预算高达8万元,这在2012年的电视剧市场堪称顶配。

人设崩塌的蝴蝶效应

2015年《青春同学会》录制现场,空调出风口发出细微的嗡鸣。

这个看似无心的片段,却在五年后成为舆论风暴的导火索。

更耐人寻味的是,在2021年新疆棉事件中,袁姗姗的社交媒体运营团队犯下致命错误。

这两条动态的点赞数形成鲜明对比:前者收获23万赞,后者却收到15万条负面评论。

这种自相矛盾的操作,直接导致她三个正在洽谈的代言告吹。

在文物保护节目里的失言事件,则暴露出更深层的问题。

清华大学传播学院2023年发布的《明星公众形象研究报告》指出,新生代观众对艺人的专业素养要求已从59%提升至82%。

职业转折的关键抉择

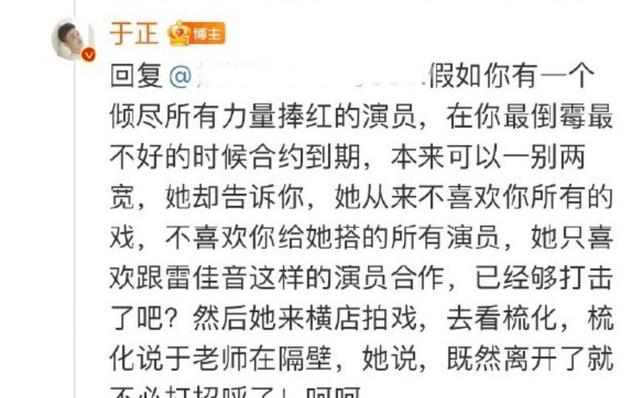

2017年的解约风波,堪称袁姗姗职业生涯的分水岭。

于正助理曾在采访中透露,当年公司为袁姗姗准备了《延禧攻略》魏璎珞的角色预案。

但最终选择离开的袁姗姗,错过了这场现象级爆款。

对比数据令人唏嘘:吴谨言凭借该剧微博粉丝增长1200万,而同期袁姗姗的粉丝量停滞在2800万关口。

解约背后的深层矛盾,在2022年某影视投资人沙龙上被揭开冰山一角。

知情人士透露,袁姗姗团队曾多次拒绝古装剧邀约,执着于现代职场剧转型。

这种战略失误直接反映在收视数据上:其主演的《创业时代》豆瓣评分4.6,收视率未进同期前五。

反观留守欢娱的白鹿,通过《周生如故》等剧实现口碑逆袭。

更值得玩味的是袁姗姗对流量逻辑的误判。

中国传媒大学2023年《艺人商业价值评估报告》显示,过度依赖热搜营销的艺人续航力普遍不足。

袁姗姗团队在2018-2020年间购买热搜次数达147次,但有效转化率仅11%,这种涸泽而渔的运营方式加速了其商业价值透支。

争议漩涡中的形象困局

当袁姗姗在浪姐2舞台上失误摔倒时,镜头捕捉到王鸥瞬间移开的目光。

在陈晓婚姻话题中的持续关联,则暴露出团队舆情应对的短板。

袁姗姗工作室对相关热搜的七次声明,反而助推话题热度持续23天,这种应对策略被中国传媒大学危机公关课程列为经典反面案例。

最致命的或许是职业道德层面的质疑。

横店某资深场记在匿名采访中透露,袁姗姗拍摄《云巅之上》时,曾因背不下台词导致全组加班三小时。

这种业内口碑的崩塌,直接反映在2022年艺人职业道德评分榜上,袁姗姗在200名受访艺人中位列第187名。

结语

站在2023年的门槛回望,袁姗姗的星途起伏恰似一面多棱镜,折射出娱乐圈生态的复杂光谱。

从北电教室到顶流光环,从万人追捧到口碑崩塌,每个转折点都暗含着行业规则的密码。

这句话放在光怪陆离的娱乐圈,同样振聋发聩。

袁姗姗的故事尚未完结,但留给行业的思考仍在继续——当流量红利退去,真正能留在观众记忆里的,终究是那些用专业与品德铸就的星辰。