谁能想到央视两位曾经的"黄金搭档",如今却走向了截然不同的人生轨迹?

一个继续站在春晚舞台光芒万丈,一个却因一场争议彻底跌落神坛。

这对让观众又爱又恨的主持人,从《今日说法》到《非你莫属》,十余年恩怨情仇上演着现实版的"塑料兄弟情"。

这不仅仅是一个关于嫉妒与傲慢的故事,更是一场关于职业操守与人性的考验。

到底是什么原因,让他们的关系走向了无法和解的深渊?

这场翻车事故来得猝不及防。

2012年的那个夜晚,《非你莫属》演播室内气氛剑拔弩张。

作为一档求职节目,本该为年轻人搭建梦想的舞台,却上演了一出意料之外的"职场大戏"。

法国留学归来的高材生郭杰,站在舞台中央面对着12位企业大佬的灵魂拷问。

他的法语水平被现场Boss质疑,一个所谓的法国留学生观众还被请上台来对他进行"专业鉴定"。

在巨大的压力下,郭杰突然眼前一黑,倒在了舞台上。

就在所有人都屏住呼吸的时候,主持人张绍刚的反应却让全场傻眼了。

他不但没有第一时间关心郭杰的状况,反而冷冰冰地抓住对方的衣领,把人拽了起来。

"你是在演戏吗?""可以晕倒但不能躺在我的节目舞台上!"

这番让人窒息的言论,瞬间点燃了全网的怒火。

当人肉搜索的"网友新四军"出动后,真相更是反转得让人大跌眼镜。

原来郭杰的法国学历含金量实打实,反倒是那位临时请来"踢馆"的所谓留学生,学历造假得可以说是露馅儿了。

这下可好张绍刚不仅没有表达歉意,反而死鸭子嘴硬,坚持认为自己没有任何过错。

网友们的评论区直接炸锅了:"这就是主持人的职业素养?""这么傲慢的主持人,还是请赶紧退圈吧!"

一场本该平平无奇的职场面试,却因为张绍刚的过度表演,变成了他职业生涯的"滑铁卢"。

从那一刻起他的口碑就像过山车一样,从云端直接跌入了谷底。

这个职场老油条,终于被自己的傲慢和偏见,狠狠地打了一记耳光。

在揭开这段恩怨之前,让我们把时间倒回到1999年。

那一年的央视主持人大赛,可以说是撒贝宁人生的转折点。

这位还在北大法律系读研的学霸,凭借着过人的口才和扎实的专业功底,一路过关斩将。

当时只有23岁的他,就像一匹黑马杀进了第五届"CCTV杯主持人大赛"的决赛。

最终这个年轻人用实力证明了自己,一举夺得了比赛冠军。

消息传来的那一刻,张绍刚坐不住了。

他直接拿起电话,语气酸溜溜地对撒贝宁说:"我真的很嫉妒你!"

这番话就像一颗定时炸弹,埋下了日后矛盾的种子。

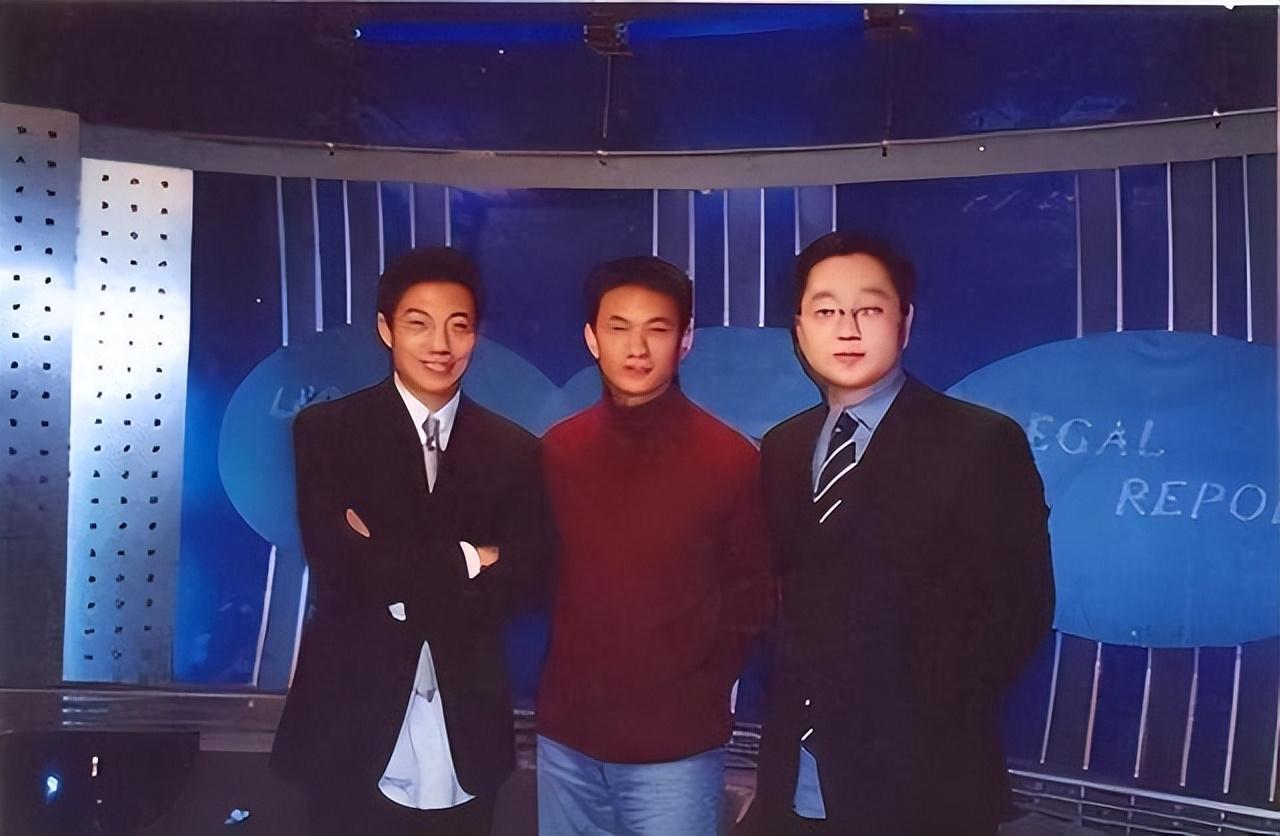

2001年机缘巧合下,两人被安排在《今日说法》搭档主持。

表面上看一个稳重成熟,一个锋芒毕露这对"反差cp"还挺有看点。

但实际上两人的主持风格就像水火一样难以调和。

撒贝宁凭借法律专业背景,总能把案件剖析得头头是道。

而张绍刚却频频被观众吐槽"抢戏",有时还会偏离节目的法制教育主旨。

这种反差不仅没有产生"相得益彰"的效果,反而让两人的关系越发微妙。

在镜头前他们还能维持表面的和气。

但私底下张绍刚对撒贝宁的成功耿耿于怀。

这种复杂的情绪,就像一杯没煮开的咖啡,又苦又涩还带着说不出的怪味。

就这样两人的职业道路渐行渐远。

撒贝宁凭借着扎实的功底,开始在央视崭露头角。

他的主持风格温和有度,既不咄咄逼人也不哗众取宠。

无论是访谈节目还是大型晚会,他总能把握好分寸,让观众看得舒服。

春晚舞台上他的身影频频出现,像一棵向阳生长的小树,茁壮成长。

而另一边的张绍刚,仿佛走上了一条完全相反的路。

2010年他转投天津卫视,开始主持《非你莫属》。

这档职场真人秀本该帮助年轻人实现梦想,却被他变成了"吐槽大会"。

动不动就对求职者进行人身攻击,让许多怀揣梦想的年轻人饱受打击。

他那尖锐的言辞,像一把把小刀戳在求职者的心窝上。

更让人大跌眼镜的是,2006年他在接受媒体采访时,放出了一句狠话。

"再和撒贝宁合作,那就是自取灭亡。"

这番话一出圈内人都惊呆了:"这也太drama了吧!"

显然他早已把当年的嫉妒,变成了无法释怀的怨念。

曾经的同台搭档,如今却像两个极端:一个越来越圆润,一个越来越尖锐。

这种天壤之别不得不说是职场最真实的写照。

心胸的格局往往决定了一个人能走多远。

命运的齿轮终究还是转向了注定的方向。

2013年的初夏对张绍刚来说格外煎熬。

在"晕倒门"事件发酵后,舆论的浪潮一波接着一波。

《非常静距离》演播室内,撒贝宁和张绍刚的最后一次交锋,成了整个事件的转折点。

面对撒贝宁关于主持人职业道德的质问,张绍刚依然倔强地咬死不认错。

"你总是喜欢摆出一副大义凛然的样子",他甚至反过来指责撒贝宁在"伪装"。

这一刻两人之间那道无形的鸿沟似乎越来越深。

最终在2013年6月7日,张绍刚黯然宣布退出主持界。

这位曾经意气风发的主持人,就这样被自己的傲慢和偏见打败了。

从央视到地方台,从春风得意到众叛亲离,这场职场悲剧给所有媒体人都上了一课。

收视率固然重要,但如果失去了最基本的职业操守,再高的流量也会成为负资产。

十多年过去了当年那段恩怨仿佛还在昨天。

一个依然活跃在春晚舞台,一个已经淡出了公众视野。

这不仅是一个关于成功与失败的故事,更是一面照妖镜,映照出人性中最真实的一面。

"塑料兄弟情"终究没能修成正果,但留下的教训值得每一个职场人深思。