国际政治啊,说白了就是大家争权夺利的事儿。不管它最后想达到啥目的,反正眼下盯着的就是权力。外交政策呢,它最终想要的不是权力的虚名,而是实实在在能握在手里的权力。汉斯·摩根索的那句话,说白了就是揭开了所有国际争斗的真面目。一个国家决定和谁亲近,和谁疏远,这背后肯定是出于对自家利益的仔细盘算。

在处理米洛舍维奇和萨达姆的事情时,美国考虑的核心都是“实实在在的权力”,不管它找什么借口,说到底都是为了维护自己的国家利益所使的招数。把东欧的硬汉米洛舍维奇关进牢里,美国用了整整10年。而要让一代霸主萨达姆走上绞刑架,美国竟然只用了3年时间。要说起来,从朝鲜战争那会儿开始,美国就插手朝鲜事务,一晃都70多年了。可朝鲜还是稳稳地站在世界上,而且好几次都让美国不得不让步。这背后,肯定有不少深层次的原因。

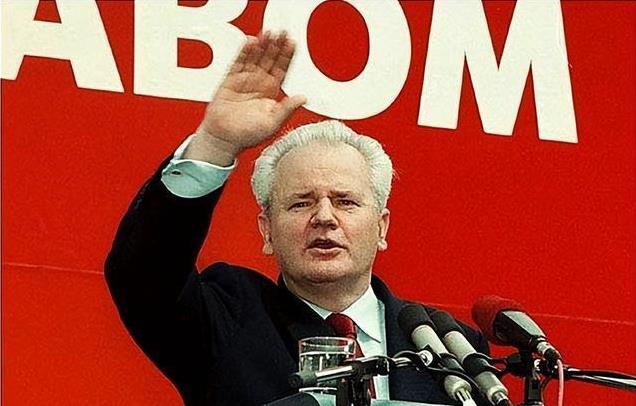

【美国的出招表】想了解美国为何在朝鲜面前栽跟头,处处不顺,咱们得先回顾下美国是如何搞定南联盟和伊拉克的。说到米洛舍维奇,新华社的国际记者江亚平觉得他更像是个让人怜惜的英雄人物。这个说法挺合适的。

米洛舍维奇运气不佳,刚当他快要爬到权力顶峰的时候,南联盟就已经没法再在大国之间艰难维持生存了。苏联垮台后,东西方的直接对峙成了历史,位于巴尔干关键位置的南斯拉夫,就不再是大国急着想要结交的朋友了。在东欧地区,米洛舍维奇是唯一一个坚守社会主义道路的头儿,这让他成了西方眼里必须拔除的“刺头”。为了让米洛舍维奇政权消失,美国从它的工具箱里挑出一把铲子,铲子上刻着——“用选举来推翻政权”。早在1962年,这把铁铲就成了美国的一个秘密法宝。那时候,白宫和中情局的人组了个5412特别小组,4月份就动手了,他们的目标就是要操控智利的总统选举。尽管新武器首次登场没起到啥效果,智利政权最后还是通过11年后的军人造反给推翻了,但用选举来抢权力的这招儿,倒是给美国提了个醒儿。

当这把武器重新出现在世人面前时,有着“巴尔干不死鸟”之称的米洛舍维奇,最终却倒在了铲子的攻击下。这把铲子总共被挥动了三次。美国使出的第一招就是暗中杀人。2000年7月份,南联盟逮住了一个4人暗杀小组,他们都是荷兰人,正打算暗杀米洛舍维奇。警察在他们身上找到了不少跟西方有瓜葛的东西。在南联盟黑山共和国总统的安全顾问茹吉奇遭遇不幸被杀害的事情里,南联盟意外地抓到了美国官员的通话录音,这段录音显示,中央情报局直接卷入了这次暗杀行动。离大选还有五个月时,米洛舍维奇身边的几个重要助手,总共有6个人,都被人暗杀了。这些人里,有党派的老大、地方的头头,还有军队的将军、公司的老板,甚至南联盟的国防部长布拉托维奇也没能幸免。好多暗杀的事情发生,让南联盟在选举开始之前一直都处在很害怕的气氛里。

美国通过这一举动,不仅除掉了米洛舍维奇的重要助手,还搞得国内人心惶惶,让大家对政府的能力产生了质疑。米洛舍维奇因为暗杀事件变得很少露面,也不太接触普通老百姓了,这导致他对国内的真实情况了解不足,为之后错误判断国家形势埋下了伏笔。同时,美国往南联盟国内的反对派手里送去了大堆的钱。听说啊,按照《纽约时报》还有《华盛顿邮报》的报道,美国那边拿出来的钱,超过7700万美元,都是用来帮衬反对党的。这个过程就是“政府对外资助机构”通过签订商业合同,把一大笔钱交给“全国民主主义促进财团”,然后这些钱再由像“国家民主研究所”和“国际共和政体研究所”这样的非政府机构来具体管理和使用。有了美国的帮忙,这些不是政府的组织在南联盟给反对派搞起了“特别训练”。他们不光开班讲课,教反对派怎么罢工、罢课,还教他们一些秘密手势,传授怎样推翻政府的小窍门。

讲座一完事儿,这些人就揣着新学到的知识和鼓鼓囊囊的口袋里的钱走了。通过这种办法,反对派的力量遍布各地,就像一张大网,到了选举时,他们就成了反对米氏阵营的领头军。当第三铲子重重落在米洛舍维奇额头上,发出清脆的声响时,他还没反应过来,这正是为他送葬的悲歌悄然响起的时刻。有了中情局的帮忙,“自由撰稿人联盟”从起初那两间不起眼的小屋,搬到了热闹的市中心梅地亚大楼,一出大楼就能看见常有人游行的共和国广场。选举那会儿,好多外国人也临时加入进来,成了联盟里的顶梁柱。凭借着掌控媒体的能力,那份专门给政府传话的《政治报》没人关心,反倒是像《今日报》和《聚光灯报》这些反对某方的“自由媒体”火了起来。

大选之前,有250万张写着“他完了”的贴纸,像疯了一样贴满了南联盟的各个角落,到处都是这样的消息,让大家都觉得米洛舍维奇已经没有退路了。为了制造舆论声势,美国等西方国家采取了经济制裁的手段,它们给企业打上“支持美国”或“反对美国”的标签,把支持美国的企业放进白名单,反对的则列入黑名单,并且跟那些支持美国的企业彻底断了经济上的联系。

欧盟给塞尔维亚人民发了封信,说只要南联盟实现了“民主上的改变”,他们就会马上停止对南联盟的惩罚措施。经过这番精心安排,重新推出的争权选举方案果然顺利取得了预期效果。2000年9月28号那天,南联盟总统选举的结果出炉了,反对党那边的候选人科什图尼察拿到了48.96%的票,而米洛舍维奇呢,只得了38.52%的票。经过10月5日民众的大规模抗议和军队的背叛,米洛舍维奇不得不灰溜溜地离职,并且在2006年,他在监狱里因病去世。米洛舍维奇的事情就像一场标准的“颜色革命”,美国通过砸钱和大力宣传,把一个差点让巴尔干地区合为一体的领导人给拉下了台。说到伊拉克问题,美国这次改变了策略,换了个新招数来应对。

【以物理服人】要是花钱就能搞定事情,美国肯定想每次都用选举来抢权,但这种方法不是每次都能成功,有时候根本就行不通。想要通过选举来掌握权力,关键的一点是对方国家里得有那么一股有实力的反对力量。这样,咱们只要给他们提供支持,包括钱和人,就能改变两边的实力对比,让形势翻转过来。要是一个国家的现任领导人,是靠着强硬手段坐上高位的开国大佬,那所谓的颜色革命,简直就像是个天大的笑话。

萨达姆还没掌权时,就用强硬手段把国内的反对者都清除干净了。后来,他还大胆地说,要想统治伊拉克,唯一的办法就是靠强硬手段。他刚上任不到一个星期,就审判了68个人,还处决了22人,包括5名复兴党的大领导。之后,又发生了杜贾尔村惨案,那一次他杀了143人,真是骇人听闻。在这个由一个人说了算的地方,想通过大家的意见选举来抢班夺权,那简直是天方夜谭,就连想从里面搞点小规模的武力反抗,也基本没戏。如果讲道理不能让“民众”接受革命,那美国就会采取实际行动来说服他们。但这办法因为成本太高,美国可是做了好多前期准备才使出的杀手锏,而这第一步的前期准备就是花钱买通。尽管后来美国在伊拉克挑起了战火,但一开始他们对伊拉克的态度其实还挺友好的,甚至有些巴结的味道。

萨达姆掌权之后,复兴党对西方的反对态度非常明显。不过,美国一开始想硬碰硬,但没成功,后来就换了个策略,主要是想拉拢他们。美国这么做,也是有他们的实际考虑的。一方面,因为美国和别的国家正冷战呢,所以它不敢随便在中东挑起战争,反而得跟伊拉克拉近关系,这样才能保证自己国家的能源不出问题。另一方面,中东地区是美国卖武器的大市场,所以美国也不想和伊拉克彻底闹僵,毕竟那会影响到自己的赚钱路子。因为美国采取了温和调解的策略,所以尽管两国本应关系紧张,但在1980年两伊战争打响时,他们之间的关系却还不错。这样一来,美国就成了伊拉克的第三大贸易伙伴,每年向伊拉克出口的商品总额达到了4亿美元。两伊战争一开打,美国就赶紧站出来大力支持伊拉克,想着趁这时候帮忙,好让伊拉克听它的话。

1982年,两伊战争打得正激烈时,美国不光给伊拉克提供了更多种类的武器选择,还慷慨地给了伊拉克原子能协会一堆化学分析设备,加上细菌、真菌制剂、足足150万支疫苗,甚至还有一些小型飞机。战争一结束,新上任的老布什总统对伊拉克的支持态度就显露无遗。1989年,他直接以发展农业为由,给伊拉克送去了10亿美元的贷款援助。即使在海湾战争爆发之前,美国对伊拉克也是明显的放任不管。说到科威特和伊拉克的那点事儿,美国派在伊拉克的大使格拉思潘跟萨达姆直截了当地说了:“伊拉克要是想重建,我们美国愿意掏钱帮忙。”他还特别强调,“你们阿拉伯国家自己兄弟间的打打闹闹,比如你和科威特之间的边界纠纷,我们美国是不会插手的。”

有人问美国会不会帮忙科威特,美国助理国务卿约翰·卡里回答说:“我不清楚你是从哪看的消息,但我代表美国政府明确告诉你,我们跟海湾国家没有签过什么防御协议,这是大家都知道的事儿。”就算是在美国决定攻打伊拉克的前一个星期,他们也还是想通过谈判来摆平事情。1991年1月9号,美国在日内瓦跟伊拉克的外长阿齐兹进行了最后一轮谈判,是国务卿贝克去的。不过呢,因为两边意见不合,没达成一致,结果过了七天,美国就出兵伊拉克了。

但美国在战争中并未采取极端手段,而且在第二年美国大选期间,克林顿还直白地说,他相信事情还有转机,要是萨达姆肯调整他的对抗态度,美国会琢磨着跟伊拉克缓和关系。不过,老布什险遭萨达姆暗杀的事情传开后,美国政府才恍然大悟,原来萨达姆压根儿就不想老老实实做他们的小跟班。克林顿曾说:“要让威胁消失,换个新的伊拉克政府最好。”就这样,萨达姆的政权慢慢垮台了。借着“大规模杀伤性武器”和“反恐”的幌子,美国又一次向伊拉克派兵,但这回他们不打算给自己留后路了。总的来说,美国搞垮别国政权的招数就那么三板斧:花钱收买、搞颜色革命,还有直接动武。但当这些技巧传到朝鲜后,可能就不那么管用了。

【这块石头有点硬】就像它对待南联盟和伊拉克那样,美国挑衅朝鲜,心里肯定打着自己的小九九。但这次他们盯上的不再是石油,而是海洋的控制权。美国对于控制海洋的坚持,其实背后有着一套完整的想法和说法。“海洋战略大师”阿尔弗雷德·马汉通过他的海洋三部曲,通俗易懂地讲解了控制海洋对一个国家来说有多关键。话说“各个剧场都由大海串连一块,谁能掌管海洋,谁就能决定世界建筑的样子”,这话一下子就说到了海权有多关键。这个观念很早就获得了西奥多·罗斯福的赞同。1887年的时候,罗斯福虽然只是海军部的一个小帮手——助理部长,但他已经热心于壮大海军力量,打算和西班牙在海上争个高低。等他当上总统后,就拼命增强海军实力,硬是把原本不起眼的美国海军打造成了世界第二大海军。到了1907年以后,美国海上有了能横跨太平洋和大西洋的强大舰队,停泊在各大海港。从此,这个一直以来只关心海岸安全的国家,也开始步入了远洋探索的新纪元。

后来,美国常常动用航母战斗群等海上军事手段去插手别国内政,这成了他们的一个典型做法。美国打美西战争、抢占地盘到菲律宾,还有在亚太地区搞战略基地,这些事儿都离不开海军的出力。美国从海权论中捞到了不少好处,而到了1944年,当地缘政治学家尼古拉斯·斯皮克提出“边缘地带”理论后,美国的海权观念又得到了新的补充和发展。掌握了周边区域就等于把握住了欧亚大陆的关键,而拿捏住欧亚大陆,就如同掌握了全球大局的钥匙。如果美国想成为海上霸主,那就得靠陆地上的盟友国家来制衡那些强大的陆地国家,并且利用这些盟友来建立遍布全球的海洋基地战略。

这些想法都成了美军制定全球战略的重要出发点。因为这个想法,美国在二战结束后,世界各地都建起了军事基地,像日本、韩国、菲律宾这些国家,都被美国用作打造“环岛防线”、控制全球的小帮手。朝鲜成了美国实施海洋霸权战略时,非得打通的一个关键地点。朝鲜不光是在全球战略上位置重要,它还是冷战时期的最前沿,那里的政治局势非常复杂,背后是两个大国在暗暗较劲。

因此,当杜鲁门在40年代因为多次在亚太地区吃败仗,支持率从69%猛跌到37%后,美国政府明白了,他们得采取更有力的措施,把朝鲜拉到自己这一边。后来发生的事情大家都知道,美国没能占领那个重要的位置,他们后来在伊拉克尝到的甜头,在那时候却只是让他们吃了个大亏。在那场轰轰烈烈的反抗行动没能成功后,美国转变策略,想试着通过友好手段来赢得朝鲜的站边,这背后的打算,主要还是和经济利益挂钩。冷战结束后,美国才发现亚太地区的重要性不仅仅在于政治方面。到了20世纪90年代,美国的经济打法变了,不再主要靠国内需求拉动,而是开始更多地依赖国外市场了。随着亚太地区经济实力的不断增强,美国开始把注意力转向了遥远的太平洋彼岸的市场。就在1991年到1995年这几年,亚太地区买了美国超过三成的商品,还吸引了400多亿美元的直接投资。

1991年那会儿,美国在东亚卖的东西比除了加拿大以外的任何国家都多。而且美国政府还发现,只要它们往亚太地区多卖1%的东西,国内就能多出53300个工作机会。这就是说,现在美国在海外的最大贸易伙伴不再是欧洲,而是亚太地区了。总而言之,90年代以后,美国最重要的资本和商品都流向了亚太地区,这一区域变成了美国经济战略里不可或缺的关键部分。

所以,克林顿在竞选时就喊出了要解决国内经济难题的口号,还表示:“美国的经济重振,才是我们在亚洲和太平洋地区关系上的头等大事。”克林顿当上总统后,他头一回出国访问的就是日本和韩国,访问期间他还提出了一个叫“太平洋大家庭”的新想法。我们靠强大的实力让这片地区不敢被侵犯,确保了这里经济能一直繁荣发展。要守护好我们的海洋和其他重要东西,就得时刻守在这里。很明显,我们得一直带头,这份决心可不含糊。1995年1月,美国管东亚和太平洋那边事务的助理国务卿温斯顿·洛德说,就这几年来,美国才开始琢磨自己在太平洋地区的定位、角色和能得到啥好处。为了让亚太地区的经济战略得以实施,美国不得不对朝鲜采取温和政策,但遗憾的是,这一尝试并未取得预期效果。

在克林顿当政的时候,美国就尝试用经济上的奖励和惩罚这两手策略,想要拉拢朝鲜。根据1994年美朝签订的《核框架协议》,美国给了朝鲜50亿美元,包括建设清水反应堆和提供重水等好处,以此换取朝鲜不再进行核试验,并尽力让双方在政治经济上恢复正常关系。但美国采取的温和手段没有奏效,因为朝鲜一直对美国这个充满野心的国家保持警惕,意识形态的差异和长久以来的历史恩怨让这种不信任根深蒂固。2016年,朝鲜完成了第五次核试验,这让美国几乎完全没机会再去拉拢他们了。可以说,美国对朝鲜的企图明摆着,用尽了各种推翻别国政权的招数,但这片冷战遗留下来的最后战场,美国却始终没能跨过一步,就像当年我们解放军战士坚守阵地那样。聊聊国际讨论会上的话题:“美国韩国联盟,权力一变就头疼”换个说法聊聊《选举动手脚:美国情报部门的新花样搞破坏》聊聊美国的一个研究:《从“最强说”变为“抢先说”:冷战结束后,美国外交思路的转变》。