"前人栽树,后人乘凉",中国人对绿意的向往自古有之。但谁能想到,在2023年公布的全国城市绿地数据中,那些被视作"苦寒之地"的北方城市竟成了绿地界的隐形冠军?当新疆可克达拉市以人均近200平方米的公园绿地傲视群雄时,这个面积足以让每位市民拥有半个篮球场般的绿色空间。而素以"园林甲天下"著称的江南水乡,却在榜单上难觅踪影——难道江南的绿,终究敌不过塞北的广?

打开这份绿地成绩单,扑面而来的尽是"意外"。新疆包揽榜单前七中的六个席位,可克达拉市、双河市这些边陲小城,人均绿地面积竟是北上广深的数十倍。就连东北的长白山保护开发区,也以人均49平方米的数据,把江南园林城市甩在身后。乍看之下,这像极了一场"地广人稀"的降维打击——可克达拉市25万常住人口坐拥29座公园,相当于每万人就有一座半公园的配置。这般"奢侈",放在人口动辄千万的南方大都会里,怕是连做梦都要笑醒。

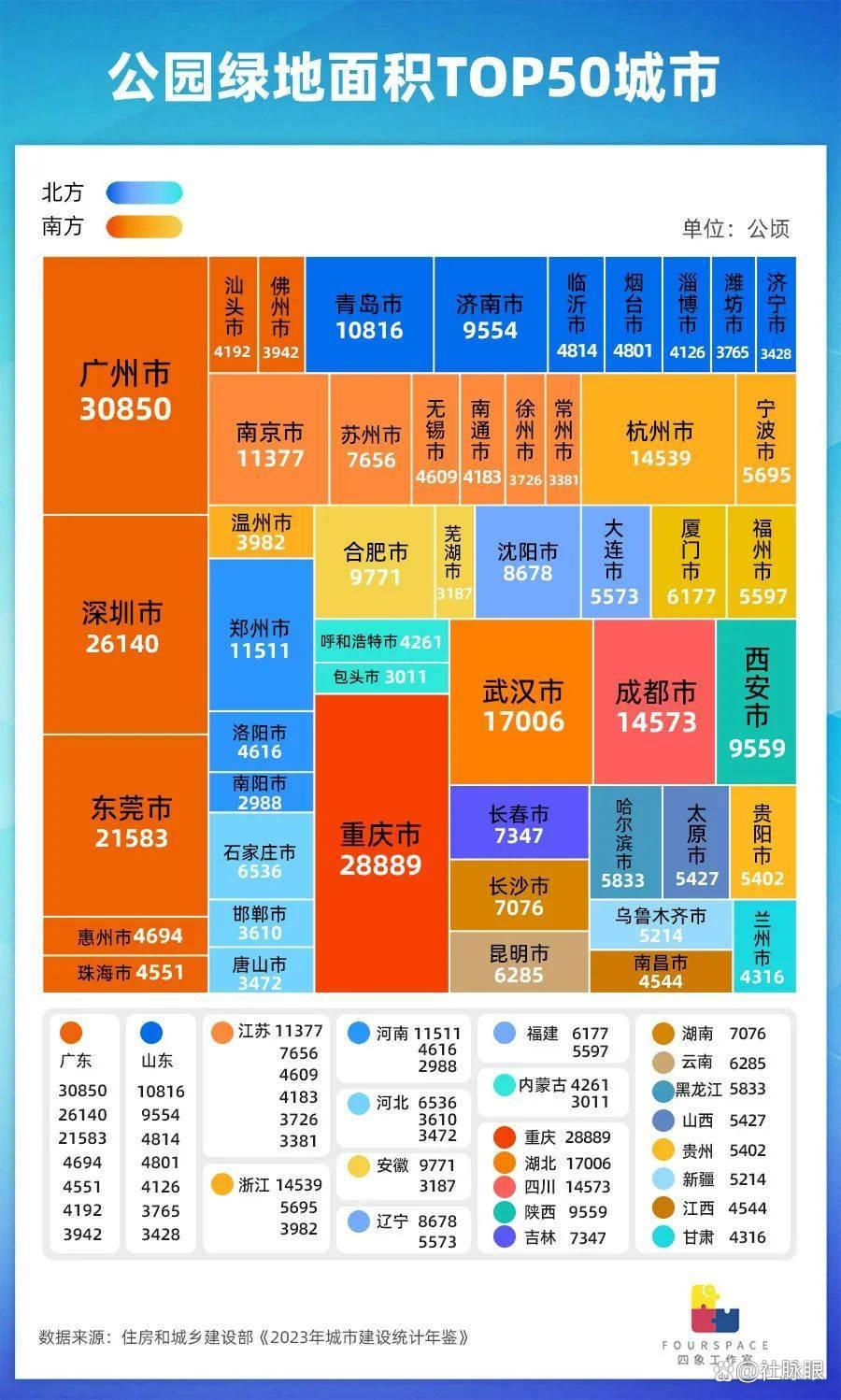

但若就此断言北方人活得比南方人"绿",恐怕要闹笑话。当广州以30850公顷的公园绿地总量——相当于整个马尔代夫国土面积——稳坐全国头把交椅时,深圳的市民却连人均15.65平方米的全国平均线都够不着。这出"水涨船高"的困局,恰似往西湖里撒盐,总量惊人却难解人均饥渴。更耐人寻味的是,海南、广西这些公认的生态大省,竟集体缺席TOP50榜单。原来统计的只是"城市建成区"的公园绿地,那些野性生长的椰林蕉影、漓江竹筏,终究不算在"人工绿化"的功劳簿上。

这场南北绿地之争,说到底像是"天赐"与"人谋"的较量。西北城市守着天山雪水浇灌出的那拉提森林公园,东北城镇依偎着长白山的原始林海,这些天然馈赠让"人均绿地"成了地理禀赋的自然延伸。而南方城市的园林师们,则要在钢筋水泥的夹缝中,把每寸绿化雕琢成"螺蛳壳里做道场"的艺术。就像苏州园林的"移步换景",广州把高架桥下的荒地变身为带状公园,深圳将楼顶天台打造成空中花园,这种"见缝插绿"的智慧,何尝不是另一种生存哲学?

当我们在新疆可克达拉市的天然氧吧里深呼吸时,珠江新城白领正午休时在口袋公园数麻雀;当哈尔滨市民踏着45厘米厚的积雪逛冰雪大世界,厦门人正在凤凰木的浓荫下喝功夫茶。城市的"绿"本无高下,就像塞北的胡杨与江南的垂柳,一个在荒漠中站成永恒,一个在烟雨里摇曳生姿。数据榜单上的较量,倒不如看作是对城市文明的温柔提醒:不论是老天爷赏的原始森林,还是人间巧匠造的街心花园,能让我们停下脚步听蝉鸣、抬头望见鸟影的,都是值得守护的"桃花源"。毕竟,衡量生活质量的标尺,从来不是人均几个平方的数字,而是推窗见绿时,那抹会心一笑的温柔。