市场现状:跨界阵容成常态

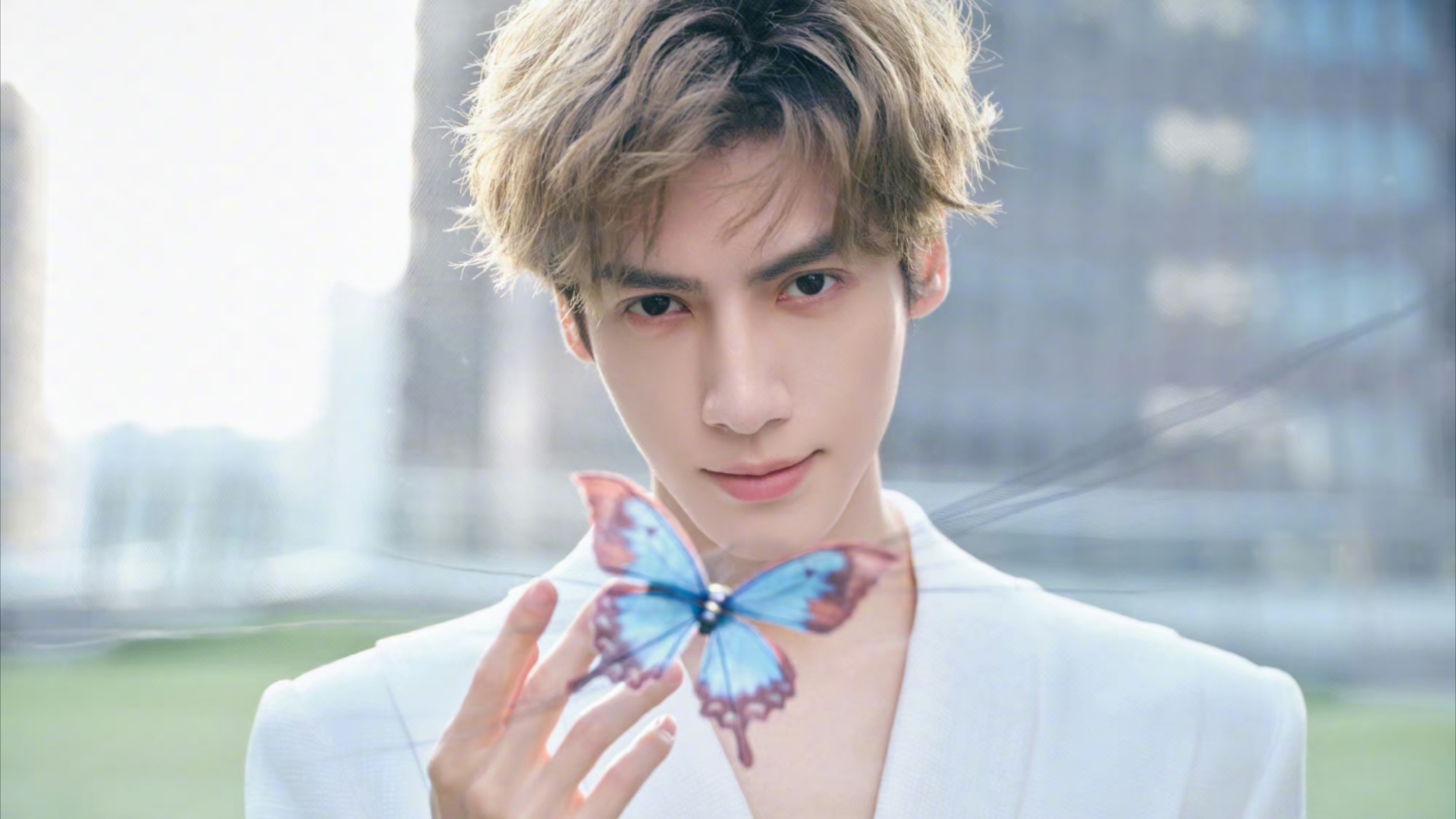

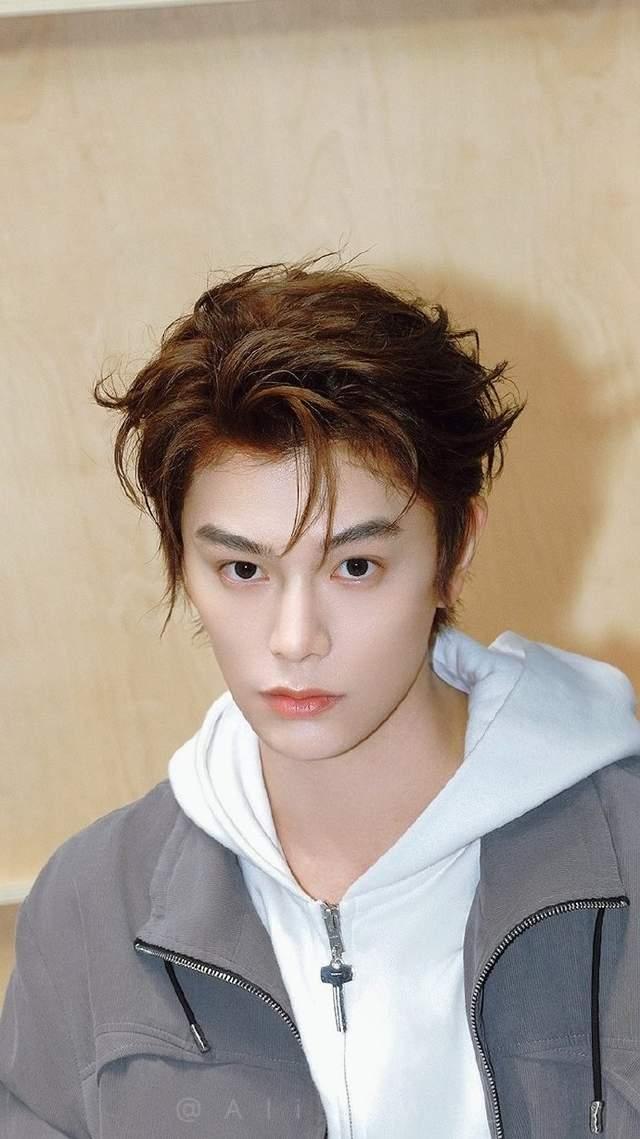

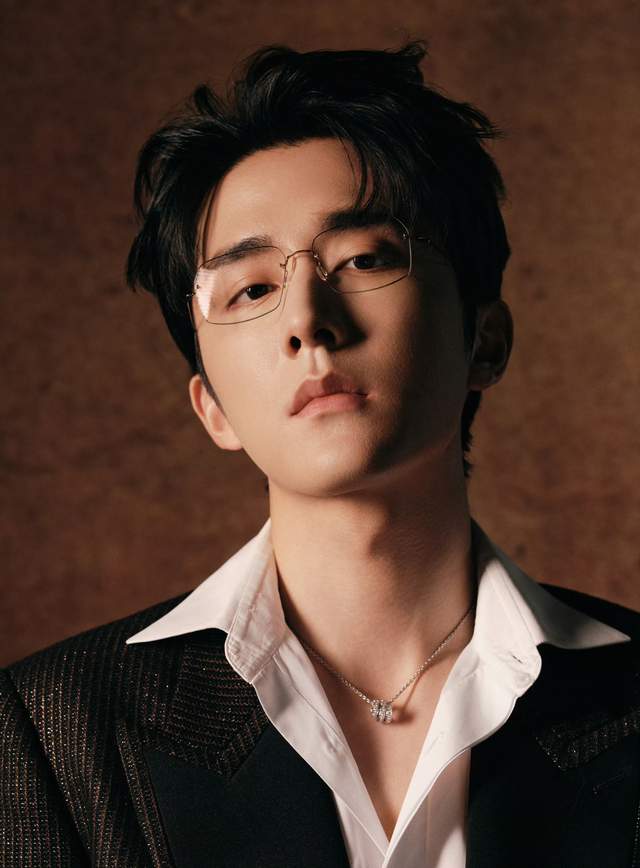

据中国演出行业协会数据,2024年全国营业性演出票房达579.54亿元,同比增长15.37%。在此背景下,音乐节阵容呈现显著变化:丁禹兮、罗云熙、张新成等演员相继登陆各大音乐节,网络红人孙恩盛、何秋亊等非专业音乐人的加入更引发广泛讨论。支持者认为其自带流量能提振票房,反对者则质疑演出专业性,认为此举稀释了音乐本质。

行业痛点:体验与商业的失衡资深乐迷反馈,当前音乐节呈现三大特征:

观演生态改变:粉丝"夜排抢位"、灯牌大战等现象频发,传统乐迷的沉浸式体验被打破;

票价涨幅显著:从2019年均价200-300元攀升至现今500-1000元区间;

内容同质化严重:短视频网红与综艺乐队重复出现,小众音乐人展示空间被压缩。

音乐从业者炜炜透露,商业考量已成主要驱动力:"品牌方要求场均客流量保证2万人以上,独立音乐人很难达到这个标准。"某音乐节为平衡收支,通常采用"2个流量明星+8组独立音乐人"的拼盘模式。

转型探索:寻找新平衡点部分音乐节开始尝试创新运营:

分舞台制:如"银河左岸音乐节"设置主副舞台,分别安排流行艺人与独立乐队演出

服务升级:优化动线设计、增加接驳车等配套,提升观众体验

内容深耕:芒果音乐节推出"新声实验室"单元,专门扶持原创音乐人

业内专家指出,可持续的发展路径需兼顾三重维度:

商业层面:建立分级票价体系,区分粉丝区与乐迷区

艺术层面:设置评审机制,对跨界艺人进行专业考核

运营层面:与文旅项目深度结合,开发衍生消费场景

未来展望

随着Z世代成为消费主力,音乐节正在从垂直音乐场景转向复合型文化娱乐活动。中国传媒大学文化发展研究院最新报告显示,2025年音乐节观众中,"为特定艺人而来"的群体占比已达43%,较2020年提升27个百分点。这种转变要求从业者在保持音乐内核的同时,构建更包容的参与生态。正如炜炜所言:"当市场足够大时,应该容得下草坪上的合唱团,也装得下舞台的灯海。"