人民币有不同面额的纸币,咱们在消费时遇到需要找钱的情况还能给大补小,或者使用手机支付,需要多少付多少。可是在古代,白银也是货币之一,如果用银子买东西,遇到找不开的情况之下怎么办呢?

当然,古代不同朝代使用的货币也有所不一。

我国历史上最早的货币是夏代的贝币,也就是贝壳。到了商朝就开始演变为铜质贝币,经历了布币、刀币之后,秦朝统一之后开始使用方孔铜钱。在宋朝时期又出现了纸币。

而白银也早在战国时期就开始作为货币,只不过因金银的产量并不高,所以一直到元朝都是作为辅币。

而白银真正作为主要流通货币是在明清两朝。

明朝时期,由于纸币的各种泛滥导致通货膨胀,而白银却相对稳定,再加上郑和下西洋之后,白银大量流入我国,于是白银就成为了货币里的主力军。

银两银两,银子以“两”为单位,主要以“银锭”的形式进行交易,银锭在元明清时也被叫做“元宝”。

当然,银锭也有不同重量的单位,一般分为四个等级,银锭上还铸有银子重量及产地等信息。

重量最大的马蹄形宝银有约50两。其次是为锤形的小元宝,也叫中锭,重约10两。再就是馒头形状的小锭,重约一二两。最后就是不足一两的散碎银子,有滴珠、福珠等叫法。

在这里不得不说,普通老百姓在使用白银进行交易时还是主要以小锭及散碎银两为主,而宝银之类的就极少流通了,主要用来储存财富或大宗商品付款。

毕竟50两银子面额还是比较大的,按照购买力来计算,明朝的一两银子约合如今人民币700元左右,而50两银锭就将近4万块钱。

所以,碎银子才比较符合老百姓们的日常使用。这些碎银子大小不一,重量也不相等。

于是古代人出门,随身除了携带银子,还都要携带有剪子和戥子来辅助交易,“戥子”就是一个精确的小称。

交易时,如果出现不好找零的情况,便会将银子在合适的位置剪开,然后再用双方的戥子称重,重量合适就交易完成。如果剪得不准,也许还会来第二刀。

当然,剪银子也是个力气活,虽然白银很软,但用剪子剪下来也并非易事。

《红楼梦识小录》中就有这么一段描述:“.....所以要用屁股在剪柄上一坐,用全身的重量猛地一压才能奏效,而不能单是用手剪.....”

到剪得差不多时,多退少补还可以用铜钱作为补零。

另外,剪下来的碎银削古人也会使用腰间铜铃状的蜡块之类的东西吸附在一起,储存得够多了就可以融成一块新银子了。

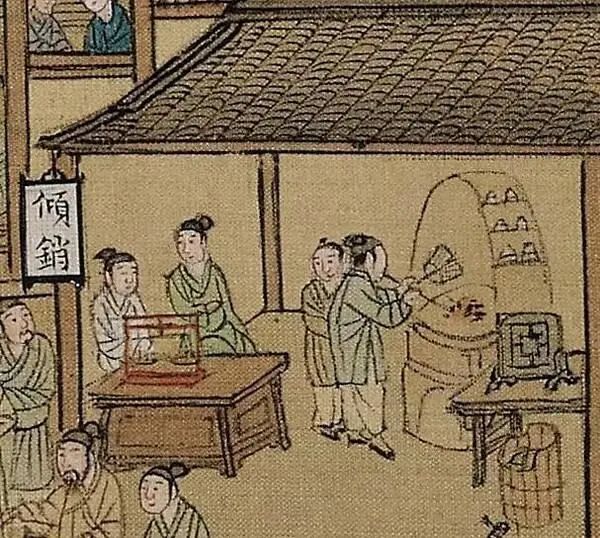

如果你嫌这一套流程下来比较麻烦,还可以去“倾银铺”,“倾银铺”除了打造首饰,还可以兑换碎银、重铸银两、专业分割银两等等关于银子的交易。

如明朝《醒世恒言·卖油郎独占花魁》中:“打个油伞,走到对门倾银铺里,借天平对银。”

因此这么看来,像电视剧中那样,吃个饭豪气的掷出一锭银子,然后大呼一声“不用找了”的情况几乎是没有的。

就好比如今吃顿饭扔出几万块,还不要找钱,那店家也会觉得,要么银子是假的,要么人是傻的吧!