2023年夏夜,基辅郊外某个农庄的葡萄架下,75岁的柳德米拉用智能手机操作着价值800美元的无人机,将两枚手雷精准投进五公里外俄军装甲车的炮塔。这个场景浓缩着战争形态的深刻变革:在乌克兰四千万部智能手机构成的感知网络中,每个普通人都能成为战场神经末梢,每个车库都能改装杀人机器。这场冲突正以残酷的方式揭示,无人机不仅改变战争形式,更在重塑人类千年未变的暴力法则。

一、算法生态:战场权力的去中心化革命

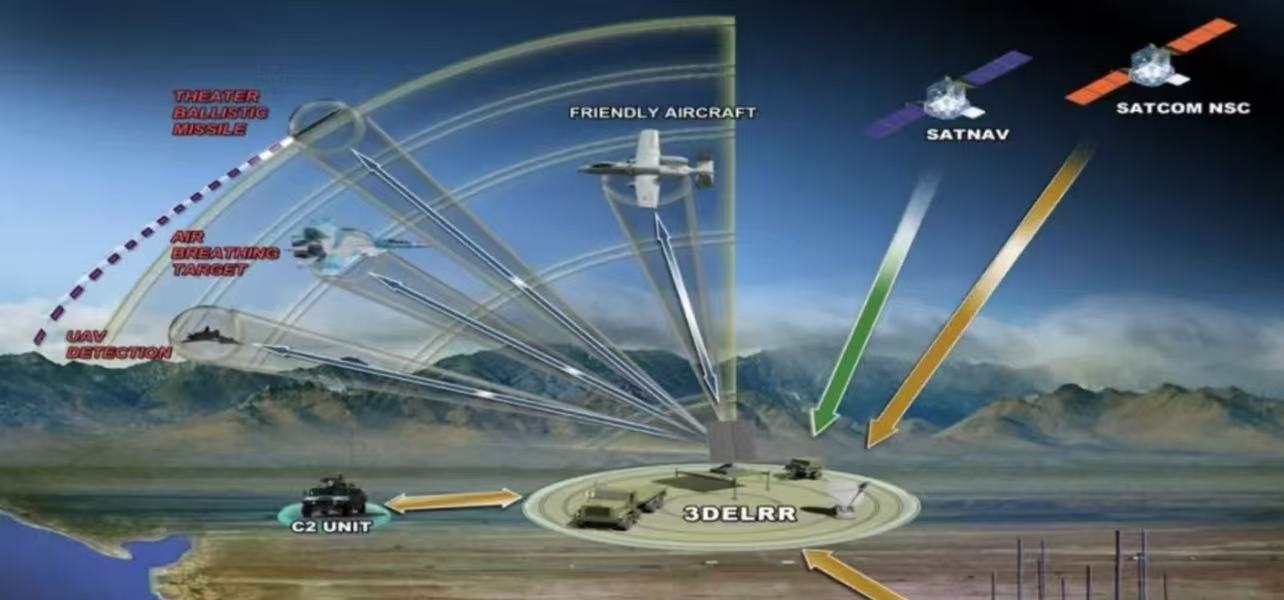

传统战争如同精密的交响乐团,需要指挥中枢统一调度各作战单元。但在哈尔科夫前线,乌克兰士兵将大疆Mavic3无人机接入星链网络,瞬间接入由北约卫星、美国预警机、德国雷达共同编织的感知矩阵。这种分布式作战模式使每个战斗单元都成为自主决策节点,如同蜂群中每只工蜂都携带群体智能。

俄罗斯"海鹰-10"无人机与乌克兰"惩罚者"无人艇在敖德萨海域的遭遇战,本质是算法对抗的预演。当俄军电子战系统干扰GPS信号,乌军无人机立即切换为地形匹配导航;当黑海舰队启动防空系统,无人艇群自动分散为八个攻击波次。这种自适应能力源于深度强化学习算法,它们在海量战例中进化出超越人类指挥官的战术直觉。

克里米亚大桥的两次瘫痪证明,价值百万美元的巡航导弹可能不及改装自民船的无人艇有效。战争成本门槛的坍塌正在解构军事霸权:小国用3D打印技术制造的穿越机,其毁伤效能堪比大国耗费数十年研制的精确制导武器。这种不对称性正在重塑地缘政治格局,传统军事代差在算法面前显得愈发脆弱。

二、硅基觉醒:战争主体的非人化进程

巴赫穆特绞肉机上空,数百架FPV自杀无人机如蝗虫般盘旋,这些加装图像识别的机器遵循着简单的决策树:识别热信号-计算轨迹-同归于尽。当俄罗斯"柳叶刀"无人机操作员只需在平板电脑上划动手指,死亡便降临在八十公里外的乌军阵地。这种超距杀戮彻底割裂了暴力与道德责任的心理联结。

顿涅茨克电子战部队中,机器学习系统通过分析十万小时通信记录,构建出乌军指挥官的决策模型。这种算法洞见使预判敌方动向不再是情报专家的专利,普通技术兵种借助AI辅助系统就能做出战略级判断。当战争智慧可以封装成软件包,军事天赋的生物学价值正在急剧贬值。

更深刻的危机藏在自主攻击系统的伦理困局中。土耳其拜卡"旗手"无人机搭载的AI火控系统,能够在200毫秒内完成敌我识别到开火决策的完整链条。当联合国《特定常规武器公约》仍在争论是否禁止"杀手机器人"时,算法已经用0.2秒的时间尺度改写了战争规则。

三、认知重构:战争迷雾的数字化消散

第聂伯河畔,乌克兰炮兵借助无人机回传的增强现实影像,在虚拟沙盘上推演着十种炮击方案。这种数字孪生战场将克劳塞维茨笔下的"战争迷雾"转化为清晰的数据流,指挥决策从艺术变为可计算的科学。当每个士兵头盔都成为数据采集终端,传统的情报-决策-执行链条被压缩成即时反馈闭环。

马里乌波尔钢铁厂的地下工事里,守军通过拆解俄军无人机残骸,逆向开发出干扰算法并全网共享。这种知识传播速度使军事技术创新周期从十年级压缩到周级别。开源战争时代,每个战术突破都会在Telegram群组中病毒式扩散,专利保护在生存压力面前沦为笑谈。

战争形态的量子跃迁正在改写人类文明认知。当美国SpaceX公司工程师远程维护乌克兰星链终端,当台湾半导体工程师无意中参与俄乌导航芯片破解,传统意义上的战争边界已然模糊。军事对抗演变为全球科技生态的压强测试,每个民用技术创新都可能成为改变战局的X因素。

站在基辅焦黑的街道上仰望,无人机群在硝烟中划出的航迹,恰似人类文明进程的隐喻。这场冲突预示的未来战争中,决定胜负的不再是钢铁产量或核弹头数量,而是算法迭代速度与技术创新生态。当每个智能手机都潜在着成为战争节点的可能,克劳塞维茨"战争是政治延续"的经典论断,或许将被重新定义为"战争是科技创新的极端压力测试"。这种颠覆不仅关乎军事领域,更预示着人类社会将如何面对技术重构暴力本质的终极命题。

行者

这是这世界新的课题。战场上要制衡无人机,更麻烦的是今后反恐啊