文/编辑:峰哥正读史

每年315晚会过后,必有不少企业被打回原形。

这次央视又将矛头指向我们的日常营养必需品——酸奶身上。

据爆料,我们日常饮用的并非真正的酸奶,其实是用糖水勾兑的“科技与狠活”!

目前,已经有七大品牌被爆出存在蛋白质含量不达标和菌落超标的问题,那些饮品成本低廉却高价售卖。

长期饮用,不仅无法补充营养,实则会对人体造成损害。

从三聚氰胺到科技酸奶,食品安全问题仿佛成为了一个轮回。

这背后究竟隐藏着那些不为人知的秘密呢?

今天就让我们来一起看一下吧!

一、假酸奶的“科技配方”

酸奶是每个家庭都必须必备的乳制品,因其独特的风味,深受家长和孩子们的喜爱。

家长也多是出于孩子成长与健康的考虑,才大把大把地往家里购买酸奶。

可谁曾想,这些印象中的健康制品,竟会成为孩子健康的催命符?!

比如北京市朝阳区的李女士,她在网上购买了一款自称“儿童成长酸奶”的产品。

她的儿子非常偏爱这款酸奶,每天都要喝上好几瓶。

震惊之余,李女士又有些疑惑?

这款酸奶难道就真的那么好喝?

为了确保酸奶的安全与其营养价值,她第一时间查看了配料表,结果发现——

这哪算得上是酸奶呀,分明就是用各种科技手段勾兑而成的小甜水罢了。

这款酸奶的配料表中,排在首位的并非乳制品,而是水。

这不禁让李女士对这款酸奶产生了顾虑。

另外还有北京的崔女士在网上购买了一款“新西兰酸奶”。

本来是买来给家中的老人补充营养的,但家中老人却直呼甜掉牙,根本喝不了!

细心的崔女士则是发现了猫腻。

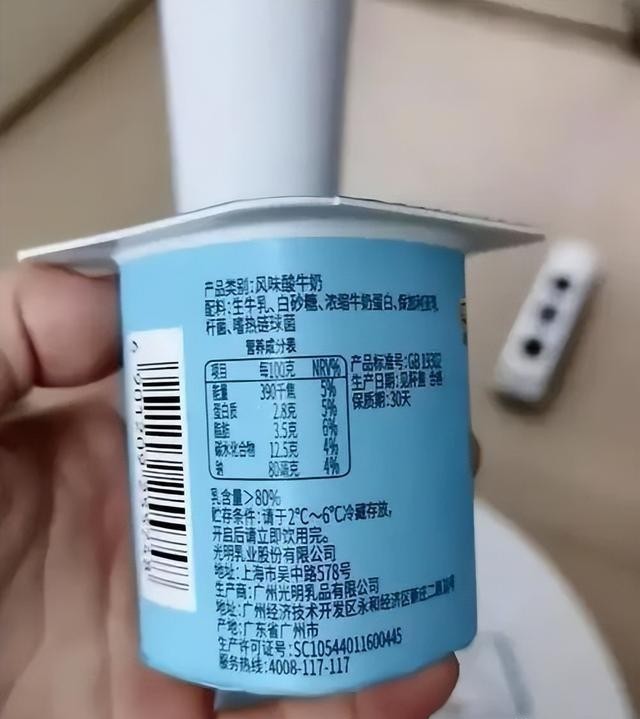

她注意到在商品的外包装上,有一排小字,赫然显示着“风味酸奶饮品”。

崔女士觉得自己受到了欺骗,她购买的并不是真正的酸奶,而是一款糖水勾兑的“风味饮品”。

其实这种手段酸奶商家早已经屡试不爽了。

这种“风味饮品”主要流通于四五线的小县城,那里消费水平较低,为这种廉价酸奶提供了广阔市场。

这种酸奶上经常打着“风味饮品”的标识,实际只是蹭了真正酸奶的热度,完全是一个科技勾兑的小甜水罢了。

这样做主要是为了吸引那些不明产品背景信息的消费者。

在法律上,这种行为已经构成欺诈!

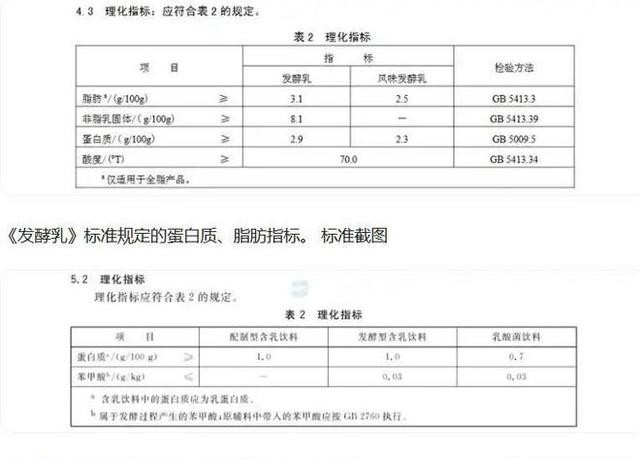

真正的酸奶应以生牛乳为原料,经乳酸菌发酵制成,蛋白质含量需≥2.9g/100g。

然而,涉事“假酸奶”的配料表中,水居首位,奶粉占比不足10%,其余皆为白砂糖、阿斯巴甜、羧甲基纤维素钠(增稠剂)。

实验室检测显示,部分产品蛋白质含量仅0.7g/100ml,甚至低于矿泉水的矿物质含量。

二、5毛成本如何撬动10倍利润?

然而,近些年来,市场风向骤变。

据乳业协会最新报告,2024年上半年常温酸奶销售额同比下滑18.6%,低温酸奶更是遭遇23.4%的断崖式下跌。

曾经在商超占据整排冷柜的明星产品,如今不得不面对渠道库存积压超30%的窘境。

可以看出,随着酸奶市场的疲软和整体需求的下降,

许多酸奶经销商的盈利空间越来越小,生产商不得不转变原有的生产模式。

这也就是这种假酸奶为何能够如此猖獗的原因?

记者走进调查才发现,这条产业链背后竟然拥有如此巨额的暴利,以至于不少企业都蜂拥而至。

假酸奶主要以水、临期奶粉和化学添加剂为主,根本无需生牛乳和发酵工艺。

因此成本十分低廉。

在山东某食品工业园,一条生产线日产量达20万瓶。

然而经过廉价原料加工的假酸奶使单瓶成本压至0.3-0.5元,在经过中间商的层层转销后,终端售价可高达5-10元,毛利率超过300%。

这种低制造高利润的模式吸引了不少商家涌入这个灰色产业。

这种假酸奶主要对准的是四五线小县城的中低端人士,他们消费水平较低,对高端产品追求较少,而且也不具备识别产品消费背景信息的能力。

商家们只赚一次的钱,即便是消费者收到货后,察觉味道不对,也大多懒得再退货了。

更为重要的是,由于这些地方监管力度不够和政府处罚力度不够大,这些假货品牌犹如野草般“野火烧不尽,春风吹又生”。

涉事企业手握上百个商标,一旦某产品被查,立即“换皮重生”。

在电商平台下架后,仅需更换标签,每日上百万瓶的改标产品便能流向监管薄弱地区。

三、喝下的不是营养,是慢性毒药

更重要的是,这种假酸奶毫无营养可言,饮用之后甚至有损身体健康。

比如从短期来看,“假酸奶”可能导致急性肠胃炎。

山东一名1岁婴儿食用某品牌酸奶后呕吐不止,经诊断为急性胃炎。

而这种假酸奶的长期危害则更加隐蔽:

高糖引发肥胖和龋齿,添加剂干扰儿童发育,菌落超标破坏肠道菌群平衡。

更讽刺的是,其钙含量仅为普通酸奶的60%。

专家指出,此类产品利用“健康光环”误导消费者。

例如,标榜“0蔗糖”却添加阿斯巴甜,宣称“富含益生菌”但活性菌数不达标。

一名营养学家也警告道:“长期饮用这类产品,补钙不成反伤身。”

此外还有,去年8月,北京一位母亲在网上爆料,简爱品牌的酸奶有一股消毒水味,喝下去更是喇嗓子,喉咙有明显的灼烧感。

此消息一经传出,旋即引发众多网友的关注。

有不少网友也表示,自己买的是跟该母亲同一品牌同一批次的酸奶,也出现了类似的情况。

对此,简爱品牌迅速回应,产品绝无成分安全问题,可能是“脱冷发酵”工艺导致了喇嗓子的情况。

然而专家们却并不信服,指出很有可能是原料污染和包装材料导致的问题。

此事情一经曝光,多数消费者对简爱酸奶产生了深深地怀疑与顾虑。

四、从三聚氰胺到科技糖水的轮回

2008年三聚氰胺事件之后,乳制品行业曾信誓旦旦地宣称要“痛改前非”。

然而,十七载光阴已逝,虚假宣传、偷工减料之事却依旧重演。

究其根源,违法成本低廉、监管滞后以及消费者信息不对称等因素相互交织,共同催生了灰色空间。

目前为止,我国对于各种品牌各类酸奶的定义和标准尚不明确,这也就导致了不少不法商家趁虚而入。

用低廉的原料以次充好,牟取暴利。

即便被处罚,也可换了商标,卷土重来。

这就导致此类酸奶屡禁不止。

此外,有关部门监管滞后亦是原因之一。

等到政府真正上门查抄时,相关企业早已人去楼空、金蝉脱壳了。

最后存在的便是消费者的信息不对称问题。

很多消费者对酸奶的定义和标准并不清楚,只知道看包装上的标识,甚至有时来配料表都没有仔细检验。

再有就是无良商家会用蚂蚁小字“风味饮品”来误导消费者。

五、如何避开“酸奶刺客”?

1.包装名称

首先要看包装名称,注意“发酵酸奶”和“风味饮品”的区别

2.配料表

应优先挑选配料表中生牛乳和乳酸菌排在前列的产品,而非以水和其他添加剂为主的产品。

3.执行标准

酸奶执行的标准为《GB 19302 - 2010食品安全国家标准发酵乳》,而乳酸菌饮料通常执行《GB/T 21732 - 2008含乳饮料》标准。

4.营养成分

表酸奶中的蛋白含量是有规定的,至少要达到2.9%,乳饮料蛋白质的含量基本只能在1%左右。

食品安全问题始终是百姓心中的头等大事。

莫要让三聚氰胺和科技酸奶成为一个新的轮回。

这需要生产企业、监管部门和人民群众的多方合力,

升级监管速度,加大处罚力度,一次违规,终身追责,共同为人民群众营造一个安全放心的食品环境。

信息来源: