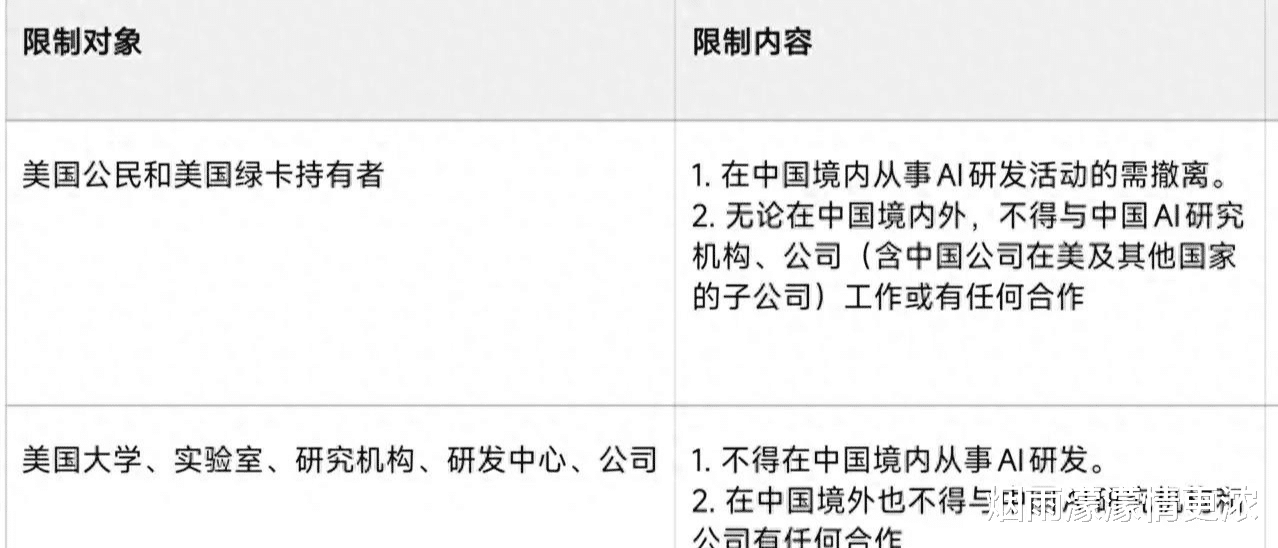

美国参议员霍利提出的AI法案,如同一道惊雷,炸响在中美科技竞争的战场上。这项法案的出台,并非偶然,而是美国对中国人工智能快速崛起,以及自身科技霸权地位逐渐动摇的焦虑反应。它如同垂死挣扎的雄狮,试图用最后的咆哮,阻止不可逆转的时代潮流。 霍利法案试图通过全面封锁与中国人工智能相关的公司、机构和个人,来遏制中国的科技进步。然而,这真的是一条可行的道路吗?历史的经验告诉我们,闭关锁国只会走向衰败,而科技发展,从来就不是单打独斗的舞台。

霍利法案的核心思想,是将中国人工智能完全排除在美国的科技生态系统之外。这就好比一个人生病了,不去寻求治疗,反而选择把医生赶走,这不仅治不好病,反而会加重病情。美国此举,与其说是对中国科技的遏制,不如说是对自身科技创新能力的否定。它反映出美国在人工智能领域的竞争压力日益增大,以及对未来科技竞争格局的深深担忧。 与其说霍利法案是针对中国的,不如说是美国内部对自身科技发展方向和竞争力迷茫的投射。

仔细观察,就会发现,霍利法案的背后,是美国科技巨头们的焦虑。近年来,中国人工智能企业,尤其是大模型领域,取得了令人瞩目的成就。这无疑对长期占据主导地位的美国科技公司构成了巨大的威胁。谷歌、微软等巨头们,感受到了前所未有的压力,它们像惊弓之鸟一样,四处寻找着应对之策。霍利法案,或许就是这些巨头们在背后推动的结果,试图利用国家力量,来维护自身的市场地位和垄断利益。

然而,霍利法案真的能够达到目的吗?我认为,答案是否定的。科技发展从来都不是一蹴而就的,更不是靠封锁就能阻止的。 历史上,类似的例子比比皆是。冷战时期,美国对苏联的科技封锁,最终并未阻止苏联在太空领域的突破;而当年的沃尔夫法案,也并没有阻止中国在太空探索领域的进步。相反,这些封锁措施,反而刺激了被封锁国家的科技创新,促使他们加快了自主研发的步伐。

中国在人工智能领域的崛起,并非一朝一夕之功。它背后是多年的持续投入和技术积累,以及庞大市场的驱动。 这是一场持久战,而不是短跑比赛。霍利法案或许能够在短期内造成一些阻碍,但从长远来看,它只会适得其反,进一步激发中国在人工智能领域的自主创新能力,加速中国科技的自主可控进程。

更重要的是,霍利法案的实施,将会严重损害全球科技合作与交流,阻碍科技进步的步伐。科技发展,从来都不是零和博弈,而是合作共赢。 霍利法案这种一味强调竞争,试图通过封锁来打压对手的做法,不仅会损害美国的国际形象,更会阻碍全球科技的进步,最终将损害全人类的利益。

此外,霍利法案还面临着法律和伦理的挑战。如何界定“与中国AI相关的”这一模糊概念?如何避免对美国自身科技发展的限制? 这些问题,都将成为霍利法案实施过程中面临的巨大障碍。

总而言之,霍利法案的出台,既反映了美国在人工智能领域的焦虑和不安全感,也暴露了美国在科技霸权方面日渐式微的无奈。它如同一个行将就木的帝国最后的挣扎,注定难以阻止中国科技的崛起。 历史的车轮滚滚向前,任何试图阻挡历史潮流的行为,最终都会成为历史的笑柄。中国将继续坚持自主创新,在人工智能领域取得更大的突破,为构建人类命运共同体贡献力量。 而美国,则需要认真反思其科技政策,才能在未来的科技竞争中占据有利位置,而不是走向科技霸权的黄昏.