一辆以“智能”为卖点的新能源车,在高速路上撞向护栏爆燃,3名年轻生命戛然而止。这场悲剧的核心,不是冰冷的时速数据,而是一场关于技术责任与人性底线的拷问。

一、2秒内的“甩锅艺术”:技术失灵还是责任失格?

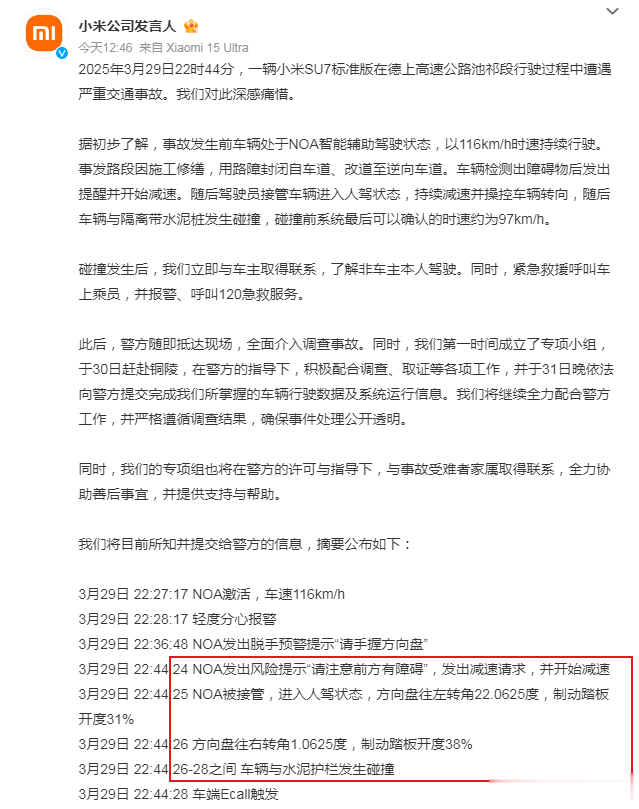

一、2秒内的“甩锅艺术”:技术失灵还是责任失格?根据小米官方数据,车辆从NOA系统发出风险提示到碰撞仅间隔2秒,驾驶员接管后的操作时间更被压缩至“1秒打方向+1秒踩刹车”的极限窗口。家属悲愤质问:“2秒内谁能反应?” 这背后暴露的不仅是智驾系统对复杂路况的迟钝(施工改道仅提前3秒预警),更是企业将安全责任“精准切割”的话术:系统“及时”退出,责任“完美”转移至人类驾驶员。

更讽刺的是,事故车辆在碰撞后爆燃且车门锁死,家属控诉“砸窗都来不及”,而小米仅以“机械拉手可解锁”的客服话术回应,却未解释为何未对用户进行安全培训。当技术缺陷叠加使用盲区,企业的“标准答案”成了推诿生命的工具。

二、从资本“金蝉脱壳”到人命“切割术”:商业逻辑的伦理黑洞

二、从资本“金蝉脱壳”到人命“切割术”:商业逻辑的伦理黑洞此次事故让人联想到小米的“啄木鸟事件”——雷军提前一年退出投资便宣称“无关”,而今事故中又强调“驾驶员已接管”以切割责任。这种“法律合规式甩锅”背后,是资本对技术伦理的漠视:系统设计是否真正考虑人类反应极限?安全冗余是否足够应对极端场景?当企业将“合规”作为最高准则,而非以生命为底线时,再华丽的数据都成了血腥事故的注脚。

三、智能时代的“责任迷雾”:谁来为技术狂妄买单?

三、智能时代的“责任迷雾”:谁来为技术狂妄买单?小米SU7搭载的纯视觉智驾方案,在光线、距离等限制下本就存在感知短板,却仍以“116km/h高速巡航”为营销噱头。更值得警惕的是,事故时间线显示,系统在碰撞前8分钟已发出脱手预警,却未按客服所述“自动减速至停车”,这种功能宣传与实际表现的割裂,折射出企业对技术能力的过度包装。

悲剧的教训从未改变:真正的科技向善,不是用“免责条款”砌成护城河,而是将敬畏生命刻入技术基因。当企业忙着用“数据合规”自证清白时,公众只看到3个年轻人被困在燃烧车体内的最后瞬间——那里没有算法,没有公关话术,只有对生本能而徒劳的挣扎。

小米SU7事故撕开了智能驾驶浪漫叙事下的残酷现实:若技术的进步伴随责任的退场,那么每一辆“智能汽车”都可能成为资本的“甩锅机器”。社会需要的不是更精妙的“责任切割术”,而是一份敢于直面生命重量的企业勇气——因为再高的算力,也抵不过人性温度的分毫。