Emma(化名)坐在记者面前,眼眶泛红,语气中满是委屈和无奈。

她怎么也没想到,自己在悉尼辛苦工作三年,几乎将公司当成自己的事业来拼,却落得被拖欠佣金十万澳元的结局。

让她心寒的是,当她终于鼓起勇气讨要血汗钱时,公司反而以“业绩未达标”为由拒绝支付。

据澳洲华人媒体2月27日报道,这场旷日持久的讨薪之战,耗尽了她的时间和精力,最终却仍未能如愿。

一、一份看似“不错”的工作Emma在2021年4月入职了悉尼一家华人移民中介公司,担任办公室经理兼高级移民代理。入职之初,她对这份工作充满期待。

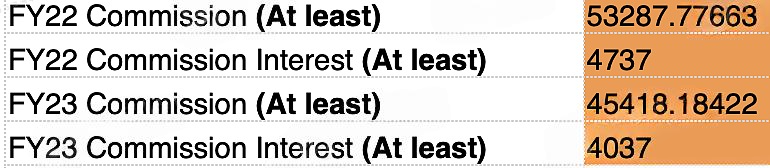

老板A和她签署了正式劳动合同,除了固定年薪7.8万澳元,还规定了诱人的佣金制度:年销售额达到30万澳元即可获得佣金。

合同中对佣金的计算方法也作了规定:通过公司平台促成的业务,佣金比例为15%;通过个人渠道促成的业务,佣金比例为18%。合同未明确佣金支付的具体时间,而是将其他情况标注为“单独协商”。

“当时觉得薪水还可以,佣金制度也很吸引人。加上这是一家华人公司,沟通起来比较方便,我就觉得挺靠谱的。”Emma回忆。

事情的发展却远没有她想的那么顺利。

二、疯狂加班换来的是什么?入职后,公司只有Emma一名正式员工,几乎所有的业务都压在了她身上。Emma自认非常敬业,总是尽力完成工作。

“我常常加班,有时候半夜电话来了也要接,甚至年假出去旅游的时候也得处理工作。”她说。

每年年终,Emma都会对照KPI目标自查。“我每年其实都完成了KPI,她(老板)也从来没提过我做得不好。”

但让Emma困惑的是,她觉得自己已经达标,佣金却始终没有任何下文。直到工作一年半后的2022年底,她仍然一分钱的佣金都没有拿到。

“她从没主动提过佣金的事,而我当时也没有追着要。毕竟还在那工作,我觉得她不会不给。”Emma苦笑着说,“我太天真了。”

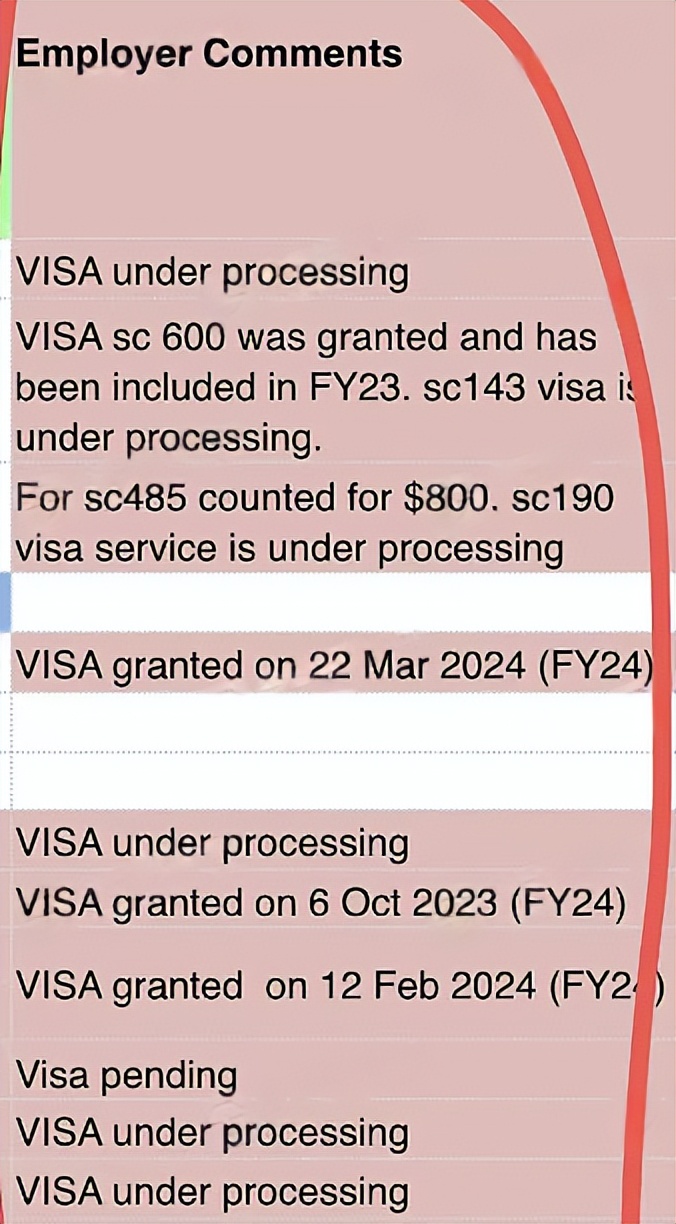

三、血汗钱讨要不成,反遭“算计”2023年年底,Emma终于鼓足勇气向老板A讨要佣金,她起初只拿到了一共约2000澳元的佣金。Emma称,老板随后便以“忙”为由,一再拖延剩余佣金的支付。

“她嘴上总是说会给,但实际上就是不给。我每次问,她都含糊其辞。”

等到2023年7月Emma离职时,按照她的计算,公司拖欠的佣金金额已经高达十万澳元。

她无奈之下向澳洲公平工作委员会(FWC)投诉,试图通过法律手段讨回自己的血汗钱。

但结果却让她愈发心寒。

A通过律师发来信函,回应称Emma未达到合同中规定的销售额,因此无权获得佣金。

“她知道我是完成了KPI的,不然为什么让我一直工作?”Emma对此十分愤怒。

她无法接受的是,老板以“客户移民案件尚在办理中”为理由,否定她的销售业绩。

Emma表示,她负责的许多客户签证申请需要几个月甚至几年才能获批,但客户签约时已经全额付款,合同中还明确规定了“不退款”的条款。因此公司早已赚取了这部分收入,案件是否批出和公司的业绩无关。

“签证审批时间完全不是我能控制的,客户交钱了,凭什么不算业绩?”

Emma的语气中满是愤慨:“她(老板)就是想找借口不付钱。”

面对公司强硬的态度,Emma的维权之路步履维艰。她在2024年尝试继续通过公平工作委员会解决,但最终却因为高昂的律师费用不得不撤诉。

“如果继续流程,律师费就得两万澳元左右,这钱我实在负担不起。”Emma说。

四、行业内人士怎么看?Emma的遭遇并非个例。在移民中介行业,佣金支付的规则因公司而异,很多时候都存在着模糊地带。

从事教育移民行业的业内人士Kirk Yan表示,不同公司对佣金发放的规定差别很大。

“有的公司可能在客户签约时支付一部分佣金,剩下的在签证获批后支付;但也有公司在签约时就一次性支付给员工。”

PAL律师事务所的律师Sean Dong则表示,这类纠纷的关键在于合同条款的具体约定。

“佣金如何计算、何时支付完全取决于雇佣合同是否明确约定。如果雇主违约,员工可以依据合同维权。”

他补充说,这类案件在法律上没有统一的行业标准,主要看合同细节。

回忆起最初签合同的情景,Emma满是懊悔。

“我当时太轻信她了,以为老板是个讲信用的人,就没有仔细研究合同。现在想想,真是被‘下套’了。”

她认为,合同中对KPI的计算方式应该更加详细明确。“如果当时在合同里写清楚业绩的认定标准,就不会出现这种情况了。”

让Emma心寒的不仅是被拖欠的佣金,还有自己对工作的付出与回报的不成正比。“我拼命加班,把公司当成自己的事业,结果到头来只拿了个底薪。”

“不要轻信老板的口头承诺,所有重要内容都要写进合同里。职场中,不管对方是华人还是其他族裔,都要保护好自己的利益。”

她希望自己的遭遇能引起更多人的关注——不要因为信任和轻信,忽略了对自身权益的维护。

她感叹道:“这次教训真的太惨痛了,以后再也不会这么傻了。”