时代镜像下的角色重塑

1986年杨洁导演用摄像机对准朱琳时,片场正在搭建的木质王座还散发着桐油味。

这个细节被收录在《西游记》拍摄纪录片中,恰如那个年代影视制作的写照——在物质匮乏中追求艺术纯粹。

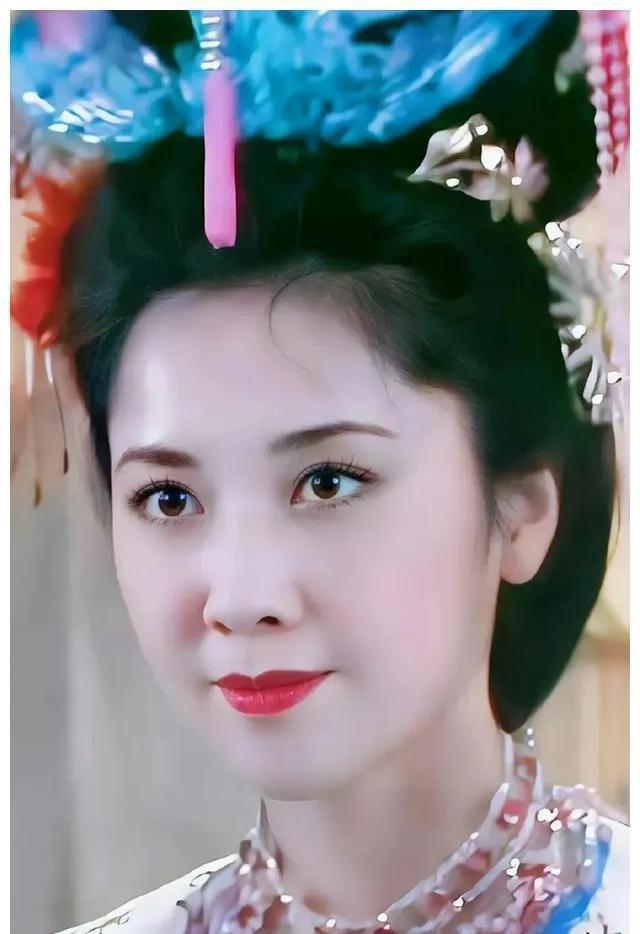

朱琳用37天塑造的女儿国国王,眼角眉梢都浸透着戏曲程式化的美感,那是改革开放初期大众审美的集体无意识。

当2016年郑保瑞为赵丽颖戴上镶嵌300颗施华洛世奇水晶的冠冕时,数字摄影机记录的不仅是演员的面部特写,更是文化工业迭代的具象化进程。

最新发布的《中国经典IP影视改编白皮书》显示,近五年西游题材改编作品年均产出达4.7部,但观众对角色创新的容忍阈值正以每年12%的速度攀升。

当我们对比两版女王抚摩通关文牒的经典镜头:朱琳的指尖在绢帛上划出的是欲说还休的涟漪,赵丽颖的指甲在特效文书上敲击出的,则是权力博弈的清脆回响。

表演艺术的进化论

这种差异在两位女王的晨妆戏中展现得淋漓尽致——朱琳对镜梳头时,脖颈转动的角度精确复刻了京剧旦角的形体训练;赵丽颖凝视铜镜时,瞳孔的细微颤动却是经过200小时微表情特训的成果。

值得关注的是,上海戏剧学院2023年《经典角色再创造》课题组的实验数据显示,当把两版表演进行眼动仪测试,观众对朱琳版的面部聚焦点集中在眉眼区域,而对赵丽颖版的视觉轨迹呈现全脸扫描特征。

这种观赏习惯的变迁,与短视频时代培养的碎片化观看模式形成隐秘共振。

文化工业的造星密码

若将时间轴拉长至三十年,会发现两个女儿国国王恰好处在中国影视产业变革的关键节点。

但工业升级带来的不全是赞美声。

观众审美的集体记忆

当我们在地铁里随机采访不同世代观众,得到的反馈构成了一幅奇妙的文化拼图。

结语

从国营制片厂到流媒体平台,从集体观影到弹幕互动,两个女儿国国王的倩影,最终拼合成中国影视发展的动态图谱。