父皇寿辰当夜,我的驸马段恒之,亲率兵马杀入皇宫。

将爱我如掌上明珠的父皇母后太子兄长,乃至阖宫上下屠戮殆尽。

只因太子妃是他多年爱而不得。

太子妃不堪受辱,于东宫决然自戕。

为泄愤。

段恒之将太子妃血淋淋的脸皮贴到我脸上。

我被割掉舌头、斩断四肢,制成一瓮不死不活的人彘。

若有来生。

若有来生……

我定叫他也尝尝,这锥心刺骨之痛!

01.

「不要!!!」

我尖叫着醒来,入目便是刺目猩红。

被做成人彘的痛苦、怨恨、恐惧,犹如附骨之疽让我生不如死。

「公主,公主!」

耳边是隐隐约约的呼唤。

拼命推开试图拥我入怀之人,下一瞬,我看到了让我恨之入骨的段恒之。

「滚开!!!」

我尖叫着,一巴掌正中段恒之的脸。

从我被制成人彘,贴上太子妃嫂嫂的脸皮。

他每每看向我的眼神,便既痴迷又厌恶,痴迷于嫂嫂的模样,却厌恶我的本身。

周遭的声音越来越嘈杂,模糊的视线中,出现越来越多的人影。

捂着头痛欲裂的脑袋,我口中不断发出哀嚎、尖叫。

「出了何事?蕴儿如何了!」

忽然。

一道我以为此生不会再听到的声音,挟着焦急与担忧涌入我耳中。

我僵硬而迟缓地抬起头,终于看清来人的瞬间,强忍多年的眼泪霎时犹如雨下。

不顾旁人的目光,我挣扎着扑进对方怀中,拼命攫取对方的温度。

想要说些什么,喉咙却又像被塞了铁块般,只能发出呜咽哭声。

兄长,兄长。

我竟然真的回来了……

02.

我重生了。

重生到了我与段恒之大婚当日。

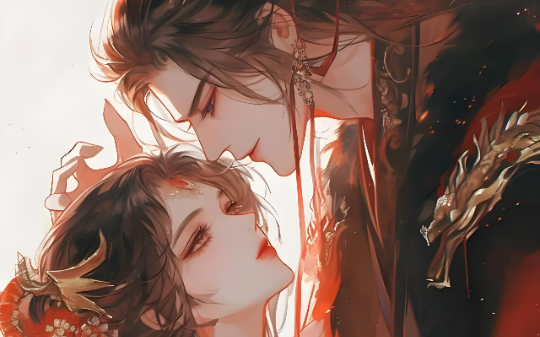

铺天盖地的红中,身着嫁衣的我抱着失而复得的兄长失声痛哭。

「好蕴儿,不哭,不哭了。」

兄长轻抚过我的发梢,说话时却带了哽咽。

直哭至力竭,我方依依不舍松开环着兄长的手臂,旋即,便看到了另一双忧心忡忡的眸子。

是太子妃嫂嫂。

「大喜之日,公主万不可再哭了,当心哭坏了身子。」

嫂嫂心疼地在我身旁坐下,用帕子一点点为我拭去脸上泪痕。

想到前世。

段恒之率军攻破皇城,扬言要将嫂嫂据为己有时,嫂嫂抵死不从,于万军阵前把簪自戕。

我忍不住再次泪雨滂沱。

「到底怎么回事!」

兄长发了火,厉声质问刚挨了我巴掌的段恒之。

「你口口声声说会照顾好蕴儿,不让她受半点委屈,这便是你所谓的好好照顾!」

一侧的段恒之捂着脸,若非我一直不着痕迹地盯着他,怕是就要错过他看向兄长时,眼中一闪而过的怨毒了。

但他佯装得很好,即便被质问了,也只是满眼深情地将我望住。

「臣今夜的确不够周全,只因唯恐怠慢诸位皇亲大人,以致冷落公主独守空房至此,还望太子殿下恕罪。」

这人还真是惯会避重就轻乃至祸水东引。

我本就因非要下嫁段恒之热得朝臣百姓非议不止,如今他这话一出,岂非坐实了我胡搅蛮缠?

03.

原本喧嚣的喜房,因着段恒之一句话。

霎时落入一片死寂。

涉及皇亲与朝臣,兄长自是不好继续追究。

只听一声冷笑,兄长意味深长道:「如此,倒是孤等的不是了。」

「殿下!」

段恒之惶恐跪下。

「罢了。」兄长不悦地摆摆手:「到底是蕴儿的大喜之日,你如此做派,倒像是孤在借故生事。」

段恒之俯身磕头,再不敢多言一句。

见他这般,兄长未再理会,只转向我。

「蕴儿,你如今虽已成婚,但你终究是我大盛朝公主,一切皆有孤与父皇母后为你作主,你可省得?」

听出兄长话中深意,我倚在嫂嫂肩上,轻轻点了点头。

见状,兄长眉眼间露出满意之色,而后端详伏地的段恒之片刻。

领着众人呼啦啦离开了婚房。

喜庆的红色中,顿时只剩了我与依旧跪地不起的段恒之。

又来这套,故意在我面前卖惨装可怜,只为挑拨我们兄妹关系,让我落入众叛亲离之境,天下仅剩他一人可以依仗。

可眼下,我多瞧他一眼都觉得无比恶心,又怎会对他心生怜爱。

「公——」

「我累了,」截停段恒之的话,我身心俱疲地唤来婢女为我更衣,顺便将他打发出去:「你自去忙吧。」

段恒之面露惊讶望向我,眼中划过叫人心悸的浓烈愤懑。

前世我被做成人彘后,他便说,最恨我平日里总在他面前颐指气使的蠢样子。

那我如今便叫他瞧瞧,何谓真正的颐指气使。

04.

翌日。

前一夜吩咐婢女不准驸马进房,时隔五年,我总算能睡个安稳觉。

「公主。」

早起梳洗,为我梳头的婢女细声细语。

「驸马从昨夜起便一直守在公主房外,想必已是知错了,公主若不气了,可要召驸马进来?」

丹凤眼睨过去,想是我过去对这些与段恒之私相授受的东西太过放纵,以至于叫他们以为能拿捏我了。

不露喜怒地笑了声,我问她:「知错了?那你说说,驸马何错之有?」

像是没料到我会这样说,婢女登时怔在原地。

不过转瞬,她便拿准了我就是在跟段恒之使小性般,叽叽喳喳地说了起来。

「要奴婢说,驸马也真是的,明知公主在房中等着他,竟还没完没了在外面同人饮酒,公主便是生气也是应当的!」

这话说得。

字字句句向着我,却又字字句句替段恒之开脱。

「翠绯。」

我唤了声,自小侍奉我左右的翠绯立刻应声上前。

前世,在我身边所有宫女太监,都无休止在我耳边替段恒之说好话时。

唯有翠绯,几次三番劝我慎而重之,结果却被我误以为她心怀不轨,成婚不久便不顾母后阻拦,将本该是大宫女的她发卖了去。

挥开意欲再说的梳头婢女,我吩咐翠绯。

「送回宫里,叫邓嬷嬷重新教导。」

那婢女登时瞪大了眼,还未等她开口辩解,翠绯先是一脚踹在她膝弯,待她失衡扑跪在地上后又狠狠一耳光掴在她脸上。

「不知所谓的东西,公主如何行事是你这贱蹄子能置喙的!」

干脆利落做完这一系列事,翠绯便一言不发退回原位。

骤然挨了打。

婢女捂着红肿脸颊,眼眶含泪却一滴都不敢落下,只瑟瑟发抖跪在地上。

05.

翠绯掌掴婢女之事。

未到晌午便传进了段恒之耳朵,他气势汹汹带着那告状婢女寻了我来,言之凿凿要我收回成命。

「我早先便屡次劝谏公主,纵使下头的人再有错,也不可随意伤人,公主明知我不喜你如此跋扈,却还要再犯,莫非从未将我放在过眼里?既如此,你我不若早早和离,倒也省了公主瞧着我烦心!」

段恒之一副义愤填膺的模样,那婢女望向他时,当即便带了七八分不合时宜仰慕与羞怯。

「另外,那打人的宫女也实在不像话,若公主非要送人回宫重新交代,我看倒不如将那动辄便打人耳光的宫女送回去吧。」

我心中却只想冷笑。

他哪里是在为这婢女出头,不过是想借机拿捏我罢了。

可惜上一世我眼瞎心盲,竟从未看出他是如此居心叵测之徒。

我懒懒问他:「驸马可还识字?」

段恒之不悦蹙眉。

「公主此言何意?我当然——」

「既识字,就该知晓府门外的牌匾上,刻着的是『公主府』三个字,莫说掌掴个婢女,便是打杀了她,只要本宫愿意,谁又能奈我何?」

我冷声道。

他既说我跋扈,那我便索性跋扈到底了。

「来人。」

一个嬷嬷并两个侍卫应声而入。

我睨了眼趴在地上脸色煞白的梳头婢女,厌恶道:「多嘴多舌的东西,拖下去,杖毙,以儆效尤。」

「公主,公主饶命!」婢女跪在地上「砰砰」磕头,得了吩咐的嬷嬷二话不说,直接扯着她的头发就要将她拖出去,婢女被扯得生疼,自知我心意已决,当即便又向段恒之呼救:「驸马!驸马救我!驸马——」

不等她说出更多,我已然嫌吵让嬷嬷捂了她的嘴。

段恒之脸色铁青难以置信望住我,大约是在奇怪,怎的之前无往不利的话术,今日却起了反作用。

06.

大婚头一天便杖毙了个婢女。

不过三天,此事便在京城闹了个沸沸扬扬。

恰逢我回宫省亲。

御史台的折子就雪片似的送进宫里,个比个言辞激烈参我这个公主嚣张跋扈,将人命视作草芥。

若是前世,我自是想不到这事会与段恒之有甚瓜葛。

我一深宫长大的公主,便是娇纵了些、任性了些,但到底与民生社稷无碍,朝臣和百姓何苦总盯着我。

如今看来,我声名狼藉的背后,怕是少不了段恒之暗中推波助澜。

宫中。

母后忧心忡忡问我。

「杖毙婢女究竟怎么回事?怎就闹得这样大了?」

我瞧了眼一脸怒气的兄长与表情无奈的嫂嫂,出言安抚母后:「没什么要紧的,父皇若实在为难,女儿愿意受罚。」

「受什么罚!」

兄长压不住火了:「我看这事儿保准跟那段恒之脱不了干系!大婚当夜就惹得蕴儿痛哭不止,若非我那日亲自去了,谁知他还要叫蕴儿受多少委屈!」

「什么?」母后震惊,心焦地拉着我不住地上下打量:「这又是怎么一回事?」

无奈瞧向兄长,他自知失言,讷讷闭了嘴不再说话了。

母后哪里能容他避而不谈,当即便追问起来。

耐不住母后再三追问,兄长便将成婚当天的情形,三言二语告诉了母后。

07.

眼见母后也要动气,我赶忙继续安抚。

「那事儿怪不着驸马,是我当时想着小憩片刻,结果被梦魇着了。」

「当真?」

母后明显不信我。

我只能再三保证,到最后不惜指天发誓。

「蕴儿,你自小那样乖巧,从不叫本宫同你父皇操心,怎的如今同驸马成了婚,反而……」

母后疼惜地望着我,手掌轻抚过我脸颊,未尽之言在场几人皆心知肚明。

「我苦命的儿啊……」

瞧着母后就要泪如雨下,我同兄长嫂嫂好一番劝,才总算止住了母后的眼泪。

这日,为了叫母后安心,我在宫里一直待到宫门即将下钥,才乘坐马车回了公主府。

谁料刚进门,就瞧见堂屋里端坐着个满身绫罗绸缎的银发老妪。

段恒之坐在这老妪下首,两人你一言我一语说着话,若非我早知段恒之母亲早逝,倒还真当得一句母慈子孝。

这又是何人?我上一世竟从未见过。

「恒之。」

见我进来,那老妪不起身不行礼,反而摆着架子叫了段恒之的名字。

「这便是你那刚过门的公主媳妇?」

段恒之点头称是。

老妪吊着眼角挑剔地将我从上打量到下,期间还不断发出不满的「啧啧」声。

终了,老妪握着龙头拐杖,提起来往地上重重一杵。

「既已嫁为人妇,纵使你贵为公主,也该遵从出嫁从夫的规矩,试问世间哪个做人妻子的,直到如此深夜才归家?」

「恒之脸皮薄,不好同你个女子计较这些,我既作为他的长辈,自当——」

「放肆!」

得了我授意的翠绯当即喝道。

「哪里来的乡野老妇,见了公主不跪不拜,简直放肆!」

老妪一句话被堵在嗓子眼里,说不出来又咽不下去,生生憋红了眼。

我睨向段恒之,戏谑:「本宫早闻你生生父母皆已离世,家中更无叔伯姑舅,不知这又是哪里来的长辈?」

08.

段恒之压下心头不快,不疾不徐信步上前。

「公主有所不知,这位是我族中一堂叔的母亲,你我该唤一声叔祖母的,公主万不可对叔祖母不敬才是。」

此言一出,先被憋红了眼的老妪,立时扬眉吐气,重新摆起了不知从哪借来的长辈款。

翠绯面无表情往前一立。

「驸马慎言,天底下,可称公主长辈的唯有陛下与皇后娘娘,便是宫中各位妃嫔、贵妃乃至皇贵妃,见了公主也是要行礼的,遑论这位不知从何而来的所谓叔祖母。」

「本朝律法,见天家如有不参拜、不行礼,除天家赦免者,一律与谋逆论处。」

摆着长辈款的老妪,被翠绯一句话吓得三魂没了七魄。

满是沟壑的老脸哆哆嗦嗦转向段恒之:「恒、恒之,你先前可从、从未说过这话啊!」

约莫没想到我会如此不给他脸。

段恒之蹙着眉,在老妪惶恐的眼神中还试图拿捏我,苦笑一声便开始动之以情。

「公主如今即为段家妇,便该尊我段家长辈,当年若非堂叔与叔祖母照拂,莫说有幸得娶公主,怕是连科举入仕都步履维艰,公主便是为了我,也不该纵着身边奴婢对叔祖母如此不敬!」

感情一切祸端的根儿在这儿呢。

看来经过杖毙一事,段恒之心怕有所变故,这才急不可待地请了家中长辈来。

妄图以「孝」之名迫使我低头服软。

上一世之所以没见过,大约也是因为我对段恒之无有不依,故而也用不着如此要紧人物出面。

09.

仗着段恒之的理所应当,那老妪又挺直了摇杆。

我暗暗失笑摇头,有些人还真是不见棺材不掉泪啊。

「翠绯,请李嬷嬷来。」

翠绯应下,脚步匆匆去了。

我再不理会那不知所谓的两人,提步于上位落座,好整以暇等着李嬷嬷到来。

这一番以不变应万变,反倒让那两人再度慌了神。

老妪气焰嚣张:「你这般不尊丈夫、不敬长辈的媳妇,放在寻常人家早犯了七出之条!是要被丈夫休弃,被邻里唾骂的!」

她说她的,我兀自饮茶,不与傻瓜论长短。

眼见我无动于衷,段恒之也不再急吼吼要我如何,只不动声色审视着我。

不一会儿,翠绯同李嬷嬷来了。

「见过公主。」

李嬷嬷先行礼,随后才转向仍旧坐着的老妪。

「大胆乡野老妇!你一非驸马母亲、祖母,二非当朝诰命,不过区区旁亲尔,骨头没有二两重竟也妄想与公主平起平坐,简直放肆!」

话音未落,脾气火爆的李嬷嬷,当即上前二话不说扯着那老妪的衣襟「啪啪」便是两耳光。

「敢同公主同坐,此其罪一也!」

「啪啪!」

又两耳光落下。

「敢不向公主行礼,此其罪二也!」

「啪啪!」

又两耳光落下。

「敢以公主长辈自称,次其罪三也!」

10.

六个耳光甩出去。

趁着那老妪头昏眼花、段恒之震惊非常,李嬷嬷直接把人拖拽下来,按到我面前「咣咣」磕起头来。

与此同时,李嬷嬷还不忘「教导」她。

「看在你教养过驸马的份儿上,今日便对你小惩大诫,再有下次,老奴便回了陛下与皇后娘娘,将你这老妪直接拖去菜市场砍了头!」

光鲜亮丽的老妪,在李嬷嬷的磋磨下几乎没了人样。

满头银丝蓬杂、锦衣华服揉乱、环佩叮当也掉了满地。

瞧着着实可怜至极。

「宁蕴儿!」

段恒之气急败坏,直呼我大名。

「你竟敢——」

「啪!」

他话未说完,横空而出的一条裹着黑衣的手臂,狠狠给了他一巴掌。

旋即,一道黑影眨眼落至我身前。

「竟敢直呼公主名讳,放肆!」

这是父皇为护我安危,特意安排在我身边的暗卫。

前世段恒之起兵叛乱之日,这些人也一如父皇圣意,未曾退却一步。

然敌众我寡,十数名暗卫最终为护我战直力竭,全部惨死乱刀之下,连一具完整的尸身都未曾留下。

暗卫的力量自不能与李嬷嬷同日而语。

仅仅一耳光,生生将段恒之打了个下巴脱臼。

看着狼狈难堪的祖孙俩,重生以来,我头一次感受到了切切实实的痛快。

11.

老妪乘兴而来凄惨而去。

只留下一个被打歪了脸的段恒之。

遥想当日初见。

段恒之青衣白马,面如薄粉,不知虏获了京城多少闺阁女子的放心,而我,便是其中之一。

之后,他假作对我一见倾心,几次三番次邀我出宫私会。

我对他,也由起初的贪图新鲜,直至最后情根深种,非君不嫁。

回想前世种种愚蠢行径,我恨不能一刀结果了当日分不清是非、辨不明黑白的自己。

「公主,你、你如今怎么……」

段恒之摆出凄楚面孔,难掩震惊的双眼中,倒映出我面若桃李的模样。

「本宫如何?」

我柔情似水看向他:「不是恒郎说的吗?本宫嚣张跋扈、视人命为草芥,本宫爱恒郎至深,怎好叫恒郎失望?」

段恒之瞳孔猝然一缩,继而便如先前每次哄骗我那般,望向我的目光中盛满了失望。

「我如此爱重公主,怎么会这般玷污公主清白!定是有人见不得你我恩爱如初,便污我清白,公主万不可信了小人之言啊。」

「是与不是,本宫与你皆心知肚明,恒郎何故攀咬旁人?」

段恒之讷讷再不能言语,只满目惊惶把我望住。

前世,只因我爱他、信他,沉溺于他为我编织的温柔陷阱。

为免他自轻自贱,甚至胡搅蛮缠为他向父皇讨来了守卫京畿重地的要职。

可最终呢?

他与我那早被皇祖父削去爵位,扔到封地自生自灭的四皇叔沆瀣一气、里应外合。

不仅亲手斩杀了父皇母后,将太子兄长施以极刑,还将他们的头颅与血肉模糊的尸体,高悬于宫门外用以震慑朝臣百姓。

重活一世,我又如何能放过他?

父皇寿辰当夜,我的驸马段恒之,亲率兵马杀入皇宫。

将爱我如掌上明珠的父皇母后太子兄长,乃至阖宫上下屠戮殆尽。

只因太子妃是他多年爱而不得。

太子妃不堪受辱,于东宫决然自戕。

为泄愤。

段恒之将太子妃血淋淋的脸皮贴到我脸上。

我被割掉舌头、斩断四肢,制成一瓮不死不活的人彘。

若有来生。

若有来生……

我定叫他也尝尝,这锥心刺骨之痛!