WTT多哈球星挑战赛这场赛事,按理说应该热闹非凡,但现场的情况却有些让人失望。

赛场空空如也,座位上寥寥无几,乒乓球的热情似乎并没有感染到这里的观众。

相比国内的乒超比赛,气氛显得冷清了不少。

可能很多人都没想到,乒乓球也会有这样的困境,毕竟这可是中国的“国球”。

咱们得看看这背后到底是怎么回事。

WTT多哈站这次参赛的几乎都是一些非主力的队员,原因很简单,主要的乒乓球大腕们都在海南集训,打的多是他们的替补或新人选手。

这倒给了那些平时不怎么露脸的小将们一个展示自我的机会。

可惜的是,站在赛场上,他们的对手不一定都是最顶尖的,热度自然就上不去了。

虽然场地上没有主力选手的身影,但却有不少人借此机会去看看这些新人能不能撑起大场面。

有网友评论说,这样的赛事安排其实是好事,“年轻选手可以通过比赛提高自己的经验,这才是长远的正确选择”。

他说,虽然热度不如大满贯,但从长远来看,年轻选手的锻炼和积累才是更关键的。

也有网友觉得,现场这么冷清,实在是太让人失望了。

“乒乓球作为中国的传统强项,竟然在国际赛事上遇到这种冷清场面,怎么看都不对劲”。

他们觉得,这种情况不仅仅是比赛组织方的问题,更是全球乒乓球产业存在的问题,像WTT这样的赛事运营模式似乎不够成熟,还远没有达到像网球、篮球那样的受欢迎程度。

这就是个粉丝基础的问题,观众太少了,赛事的氛围自然也不会热烈。

再说说观众的问题,乒乓球赛事的观众数量一直都处在一个不温不火的状态,尤其是在非亚洲地区,根本没有那么多粉丝来捧场。

国内虽然乒乓球热,但到了其他地区,观众的积极性明显不高。

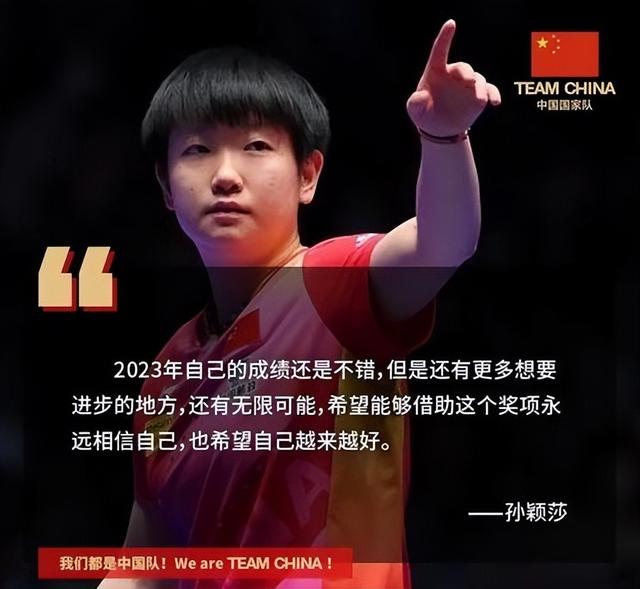

就算孙颖莎和樊振东这样的大腕,也没能让乒乓球在全球范围内火爆起来,尤其是欧洲和美洲,那里的乒乓球粉丝,基本上都只能算“忠实粉丝”,人数少,市场还在培养阶段。

乒乓球赛事,尤其是WTT这种赛事,在亚洲地区的热度不如其他热门赛事,比如足球和篮球。

更关键的是,亚洲的乒乓球市场基本上就已经被填满了,各国都爱打乒乓球,竞赛水平高,竞争激烈,除了那些本土选手,再难有外来球迷投入。

当然了,观众的重要性可不只是气氛问题。

大家可能忽视了观众在赛事中的巨大作用。

观众的支持和参与,直接关系到运动员的奖金收入、赛事的商业化发展。

如果没有足够的观众,赛事的可持续性就很难保证。

对运动员来说,观众的支持不仅能带来奖金收入,更多的是提供了精神动力和职业生涯的可持续发展。

有一位网友倒是站出来支持观众,他说:“说实话,观众可不是‘毒瘤’,反而是这个赛事的‘土壤’,没有他们,比赛场地都可能空空如也。比赛很精彩,但如果没有人看,那又有啥意思?”他说得没错,观众不仅仅是‘看的’角色,他们更是推动比赛发展的一部分。

很多比赛,球员就是靠着观众的呐喊助威,才能冲破心理的障碍,发挥出最佳水平。

话说回来,运动员和观众的关系不是对立的,而是相互依赖的。

如果没有观众的关注,运动员的努力也可能无人问津,甚至赛事本身也可能就此消失。

尤其对于乒乓球这种相对小众的运动来说,观众的支持更是至关重要。

有网友提到:“比赛的氛围决定了选手的表现,如果大家都是‘鸦雀无声’的看比赛,那选手哪能激发出状态来?有时一些球迷的喊声,虽然有点过头,但这份支持是有价值的。”的确,很多选手在面对激烈的比赛时,依靠的就是那种来自观众的激励和情绪带动,才能突破自我。

咱们是不是应该重新审视一下那些所谓的“过于激动”的球迷?他们为比赛带来的能量,可能比我们想象的要重要得多。

别忘了,正是这些看似“小”的支持,才撑起了整个体育生态的繁荣。

我也想说,咱们这些粉丝,得宽容一些。

有些球迷的加油声可能太激烈,甚至让选手烦躁,但这是赛场的一部分,毕竟观众也是比赛的一份子。

所以啊,大家都想想,如果真的把观众视作“毒瘤”,那乒乓球的未来会更难走下去。

运动员和观众,应该是相互成就的关系,正如在比赛中,选手为了获得更多的关注和奖金而拼搏,观众也是通过支持和观看这些赛事,让整个行业变得更有生命力。

在多哈的这场挑战赛上,尽管看台上并不热闹,但它仍然反映了乒乓球面临的全球性挑战。

比赛组织者不仅要解决盈利困境,球员和粉丝也应该共同思考如何推动乒乓球事业的健康发展。

想要让乒乓球重新振兴,大家都得努力,不只是选手,也不只是观众。

这次WTT多哈挑战赛虽然有些冷清,但却给了我们一个重要的提醒:乒乓球的未来,离不开观众的支持,离不开这种共同的互动和努力。

如果没有观众,任何比赛都只是空架子,选手也就成了无源之水。

我们还是得珍惜每一个呐喊和加油的瞬间,因为这就是乒乓球真正的“土壤”,它支撑着这个运动继续前行。