一、一场车祸,为何掀起全网怒火?

3月29日晚,安徽铜陵高速上,一辆小米SU7撞上隔离带后,发生燃烧,由于车锁来不及打开,致使车上的3名大学生不幸身亡。

这起事故已经让人感到惨烈,但是后续进展却让网友感到愤怒。

首先是责任划分的问题,技术争议是绕不过的一个议题。在事故发生前,小米SU 7启动了NOA智能辅助驾驶功能,当时的时速为116公里。在碰撞事故发生的前1秒,系统切换给人类驾驶员,但是人类的平均反应速度却是2.3秒。从这一点来判断,很难得出结果。

此前,也有人讨论电池的问题,宁德时代以表示,涉事车辆不是采用自己的电池。另外一个就是比亚迪了,比亚迪表示,只提供电芯,电池是小米自己组装。

事故发生以后,涉事家属表示小米公司从未主动联系过他们,仅仅是公开公开发布的数据,这让他们感到小米的冷漠。

这件事的发展,逐渐被放大,网友从讨论事故的原因,迅速转向小米的公关态度,这又一次让小米冲上了热搜的榜单的前位。

二、雷军为何被“逼”到必须发声?

网友们为何不依不饶地要求雷军亲自回应?原因有三:

“雷军=小米”的信任绑定

雷军的个人影响力是小米的核心资产。作为创始人,他的沉默会被解读为“逃避责任”。尤其小米SU7是新车型,公众对安全性的信任需要他亲自背书。

智能驾驶的“信任危机”

事故直接冲击智能驾驶技术的软肋,辅助驾驶到底安不安全?用户是否过度依赖这个技术?雷军必须解释清楚技术边界,否则公众对小米汽车的信任将会崩塌。

信息透明的迫切需求

家属和网友质疑小米“选择性公开数据”,甚至怀疑隐瞒真相。雷军作为“最高决策者”,只有他出面才能够打破信息壁垒,平息质疑。

三、雷军发声后,为何骂战更激烈?

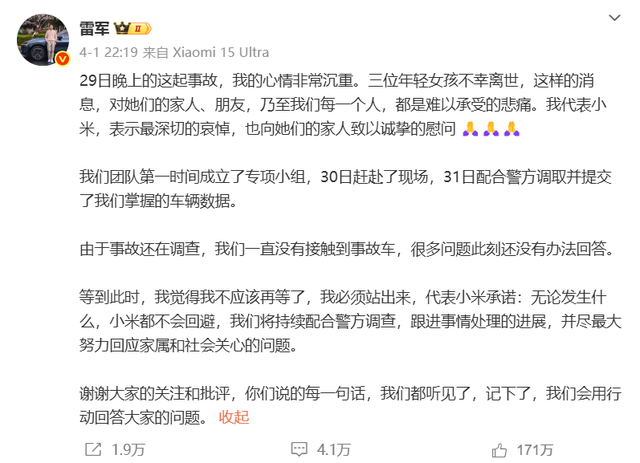

4月1日,雷军终于发文回应,称“心情沉重”,警方仍在调查,由于无法接触到事故车,因此无法给出解释。但是会按照警方调查的进展,及时回答家属和社会关心的问题。

但是舆论却让没有回应技术责任和家属沟通的话题继续升温。

由于认知和理解的问题,从而导致舆论彻底分裂。

支持者表示,技术无绝对安全,这一点我认同。生产线上的半导体制作设备为例,有时候突然发生问题,停机以后维修,找不到问题发生的原因,运行几天以后,设备又运转正常了。

质疑者认为,小米应当解释为何NOA会失控?为什么不向家属道歉?

还有一些极端的网友借机攻击遇难者家属“蹭热度”,从而给他们造成了二次伤害,这又引发了新一轮的声讨。

四、这场悲剧,暴露了哪些行业痛点?

辅助驾驶被过度宣传为“自动驾驶”,导致用户盲目信任这种技术。小米SU7的事故,正是这一矛盾的爆发点。

新势力车企常常以“技术中立”来回避责任,但是公众需要的是人文关怀,而非冷冰冰的数据。这两者之间形成了一个鸿沟。

雷军粉丝的护主心切,却让过度维护掩盖了问题的本质,让讨论变成“站队”。

五、未来如何避免悲剧重演?

企业必须进行改变,建立透明的调查机制,主动公开事故数据,而非被动回应。创始人需平衡商业立场与社会责任,既不能“神化”技术,也不能“甩锅”用户。

明确智能驾驶分级标准,禁止夸大宣传“辅助”为“自动”。推动用户教育,避免“过度信任”技术导致事故。

公众需更加理性地讨论相关问题,而非攻击家属或粉丝。

技术狂奔时代,谁该踩刹车?

小米SU7的事故,撕开了智能汽车行业光鲜外表下的隐忧。

雷军的“不得不发声”,既是危机公关,更是对整个行业的警示:创新必须以人为本,而非以“流量”或“速度”为代价 。唯有直面问题,才能让技术真正服务于人,而非成为新的风险源头。