“一阴一阳之谓道”,短短六字,却蕴含着中国传统哲学中最为深邃的思想,宛如一把钥匙,开启了通往易学智慧宝库的大门。自古老的《易经》伊始,这一命题便贯穿于中国文化发展的脉络,后世诸多哲学流派围绕其展开丰富阐释与探讨,深刻影响着中国人的世界观与方法论。深入剖析这一概念,既能领略传统哲学的独特魅力,又能从中汲取智慧,用以解读世间万物的运行规律。

阴阳:对立统一的哲学范畴

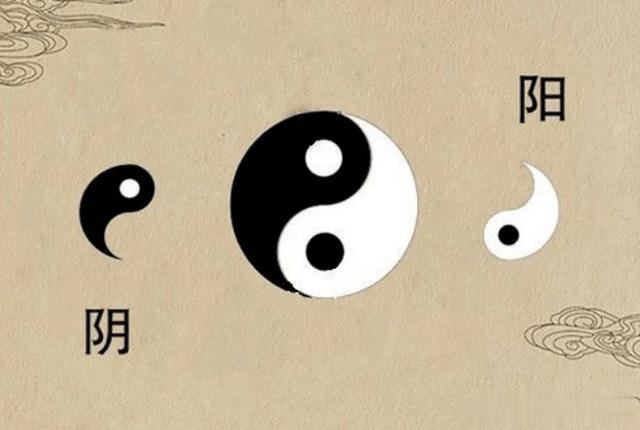

在易理学体系里,阴阳并非简单、绝对、极端对立的概念,而是事物间相对的对立统一关系。北宋理学家张载在《正蒙·太和》中提到,“一物两体,气也;一故神,两故化”,深刻揭示了阴阳既相互区别又相互依存的本质。

以昼夜为例,白昼为阳,黑夜为阴。二者交替,构成完整的时间周期。白昼的明亮与黑夜的宁静相互映衬,缺一不可,共同维持自然界的平衡。再看男女关系,男性的阳刚与女性的阴柔在家庭和社会中相互协作,推动人类社会的延续与发展,充分体现阴阳相互对应、互补的特性。

乾坤:阴阳互补构成道的本体

乾坤是阴阳的典型代表,乾为天,象征阳刚、创造、进取;坤为地,代表阴柔、承载、包容。二者相互作用,构成道的基本本体。乾卦六爻纯阳刚健,如自然界的太阳,给予万物生长的能量,激励人们积极向上、勇往直前。正如《周易·乾卦·象传》所言:“天行健,君子以自强不息。”当我们追求事业理想时,需要乾卦的刚健自强精神,勇于突破,持续开拓。许多企业家在创业初期,凭借不屈不挠的阳刚之气,在竞争中脱颖而出。

然而,做人不能一味刚硬。《道德经》讲:“揣而锐之,不可长保。”过于刚硬易得罪人,此时需像坤卦一样柔顺包容。坤卦六爻纯阴柔顺,如同大地承载万物。人际交往中,与朋友产生分歧时,若能以柔顺态度倾听、包容,便能化解矛盾,维护关系。

乾坤一阳一阴、一刚一柔,相互依存。领导者需有乾的决断力,执行者需有坤的配合精神,成功的组织离不开二者协调。这种阴阳互补关系,是道在社会领域的呈现,是事物发展的关键要素。

阴阳关系中的同与异

一阴一阳既体现事物阴阳属性的差异,也包含相同部分的组合关系。朱熹在《太极图说解》中论述阴阳关系时提到,“阴阳一太极也,太极本无极也”,说明阴阳本质统一又各具特性。

从差异性看,阴阳是事物的相对属性,是区分标志。四季中,春夏为阳,万物繁茂;秋冬为阴,万物收敛。这种差异造就自然界的多样变化。

但阴阳也有相同之处,它们都是构成世界的要素,遵循道的规律,本质上统一,目的是实现万物和谐共生。以人体生理机能为例,阳气温煦、推动,阴气滋养、宁静,虽功能不同,但共同维持生命活动。中医理论中,五行相生相克与阴阳紧密相连,木之生发为阳,水之滋润为阴,它们在动态平衡中体现阴阳的同与异。

阴阳关系与道的普遍性

“一阴一阳之谓道”中,阴阳关系不受量化、比例限制,无论何时都构成道的内涵,涵盖万物。

八卦中,震卦一阳在下象征阳气初生,巽卦一阴在下代表顺从,坎卦阳陷阴中外柔内刚,离卦阴附阳外外刚内柔。这些卦象通过阴阳爻组合,展现多样阴阳关系,象征万物变化,遵循“一阴一阳之谓道”原则,体现道的普遍性。

阴阳观念贯穿人类认知与实践。中医认为健康源于阴阳平衡,疾病是阴阳失调的结果,治疗需调整阴阳。艺术创作中,绘画的虚实、音乐的高低、文学的情节张弛,都体现阴阳协调。传统建筑如北京故宫,外朝阳刚大气,内廷精致温婉,展现阴阳相辅相成。

“一阴一阳之谓道”蕴含的对立统一思想是中国传统哲学的瑰宝。它揭示宇宙万物的本质与规律,提供独特思维方式和方法论。通过理解阴阳关系,我们能更好地认识世界,把握事物发展趋势,实现和谐共生。在当今时代,这一古老思想依然充满生命力,启迪我们解决现代社会问题。