《——【·前言·】——》

安史之乱刚爆发那会儿,唐军手头上有三次超好的机会,本来可以一举打败叛军,但偏偏每次都给搞砸了,结果叛军一点点占了上风。

是敌人太过强大,还是说皇帝自己把活路给堵死了?

【杀错人】

安史之乱一开始,洛阳就先被攻陷了,长安还没事。这时候唐玄宗还有缓冲的时间,但他头一件事竟是处决了两个人。

误杀无辜,成了这场内部纷争全面失控的导火索。

755年,安禄山起兵造反,他带着号称二十万的大军,从范阳一路往南冲,目标直接对准了洛阳。

朝廷大乱,连忙把关中的精兵强将调了出来,派高仙芝和封常清这两位经验丰富的老将去把守潼关。

潼关是啥呢?它是天险之地,也是战略要冲,就像是“关中地区的大门,多少军队都容易被打败,但这一关却极难攻克。”

两位将领清楚他们的任务是防守而非进攻,因此他们严格管理军队,修补防御工事,整理后勤物资,决定采取固守方针。每天向上级报告平安,虽然形势紧张,但整体局面还算稳定,没有崩溃。

敌人攻不进来,补给线也被我们给断了,他们开始犯难,不知所措起来。

皇宫内部渐渐变得混乱起来。

边令诚这个宦官首先站了出来,直言不讳地讲:“那两位大将军紧闭城门,就是不敢跟安禄山对抗,显然是心里发怵了。”

没啥确凿证据,也没附带奏章,就那么一句模棱两可的话,居然就直接摆到了唐玄宗的桌子上。

边令诚到底是何方神圣?他可不是啥带兵打仗的大将军,而是宫里管杂事的一个小太监。按常理来说,他的话听听就算了,不必太当真。但唐玄宗呢,也不是头一回听他的,当然也不是最后一次。

这时的唐玄宗,早已不再是开元盛世里那个明智的君主。他年纪大了,开始迷信神灵、梦境和命运,也轻易相信别人的话,唯独对前线的情况不再那么上心。

而且他心里老有个疙瘩,就是怕“兵权被别人抢了去”。

高仙芝以前去西域打过仗,立下不少大功。封常清呢,他性格刚强,从不巴结权贵。玄宗皇帝老听到有人说“这两人掌握着大军”,心里头早就提防着他们了。

这时,“逃避战斗”成了最方便的说辞,一声令下,两人就被叫了回来,没有经过审问,也没有给他们辩解的机会,直接就被处死了。

在潼关斩了那人头,接着就送到长安去,说是为了“严明军队规矩”。

潼关城楼依然屹立不倒,可那领军的主将却已经离世了。

哥舒翰被选来接手这个位子,但他那时候病得很重,心里头一百个不愿意。玄宗知道了,直接跟他说:“现在国家正需要人才,哪能说不干就不干呢?”

哥舒翰接手后,还是按照高和封之前的防守办法来。他心里明白,只要潼关守得住,长安就安全了。

不过,接下来的那个错误决策,比第一个还要糟糕得多。

杨国忠这个宰相可急眼了,他之前还打包票说安禄山根本不在话下,但现在局面迟迟没解决,慢慢地,有人就觉得他主持朝政不太行了。

他就跟玄宗讲:“要是咱们一直躲在潼关不出去,那敌人就能一路畅通无阻地打过来,到时候咱们肯定得倒霉。”

简单说,玄宗心里头被吓得不轻,他担忧的不仅仅是外面的敌军,更怕自己有个闪失。所以,他直接下了命令:赶紧打,别再磨蹭了。

哥舒翰极力劝阻说:“敌人人多势众,咱们人少,地形也对咱们不利,要是硬打,咱们肯定会吃败仗。”

玄宗批复的奏章大意是:“要么开战,要么丢掉关隘逃跑。”哥舒翰面临的选择很明确,打仗或是送命,所以他率领二十万大军,冲出了潼关。

灵宝之战非常迅速,一天之内就分出了高下。安军老早就在河东那边埋伏好了,专等唐军一过黄河,就立马分三路把他们团团围住。

哥舒翰的主力部队被挡住去路,同时,他的左军和右军也被分隔开来。就这样,二十万的大军像崩塌的山体一样,迅速瓦解。

潼关被攻破后,长安城直接暴露,唐玄宗吓得立马往西边逃跑,连宫门都没来得及关好。他当天就匆匆离开了皇宫,而太子李亨则选择了一条不同的路,从北边的渡口绕过去,直奔灵武。

这一年,大唐的东都沦陷了,关口也被攻破,国家的威望一落千丈,最后连皇上都险些丧命。

但说到底,问题最开始出在哪儿呢?不是“战斗失败”,而是“还没开打,就把本来能赢的人给杀了”。

【打错地方】

安史之乱闹腾了足足三年,唐军这才慢慢找回了状态。

唐肃宗李亨当上皇帝后,郭子仪和李光弼跑到河北去挡住敌人,后来回纥的骑兵也来帮忙,整个形势就慢慢变好了。

最重要的变化在于:长安被成功夺回。

但敌人其实并未完全被打败,只是先撤了回去,躲进了他们的老窝范阳。这时候,咱们面前摆着俩路子可以选:

一个策略是持续向两京发起进攻,慢慢把中原的掌控权再抢回来。

另一个策略是避开正面冲突,直接攻打范阳的核心地带,从根本上摧毁敌人的力量。

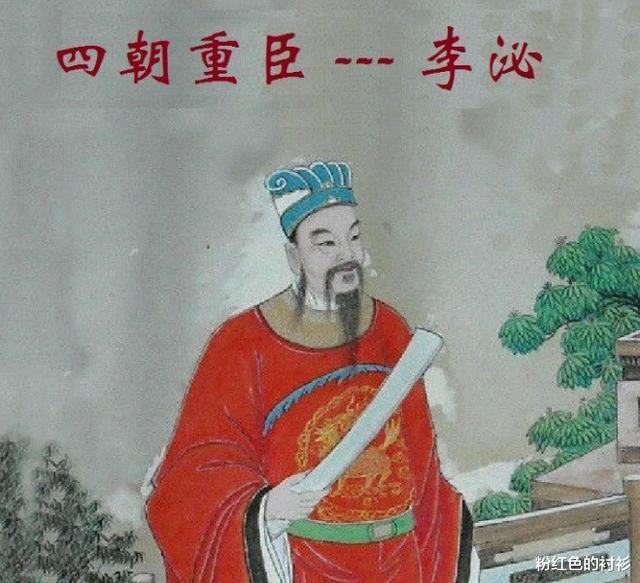

李泌做了第二个选择,他选的那个人,不是舞刀弄枪的武将,而是出谋划策的智囊。他不像郭子仪那样勇猛冲杀,也不像李光弼历经无数战斗,但他的思考方式,却比任何一位将军都更透彻地了解敌我双方的根本。

他讲道:“两座京城就像皮,范阳则是骨头,要是只破了那层皮,还不如直接断了骨头来得有效。”

他说道:“敌人在中原那边胡作非为,烧杀抢夺,老百姓都恨得要命。可他们的老窝还在河北,范阳一天不被攻下,这些敌人就永远没法根除。”

还发现了一个重点:安禄山一死,史思明就上位了,河北那边乱成一锅粥,士兵将领们都不齐心,这不就是咱们的大好时机嘛。

要是实施这个方案,唐军能够躲开敌人的精锐和城池,直捣幽州,让敌人不得不回头应对。

但肃宗拒绝了,他的理由听起来挺离谱:“放着长安不打,这不是让大唐丢脸嘛。”

其实并非不能开战,主要是担心一旦开打,会给人留下朝廷软弱的印象。

皇上担忧的是,都城万一又失守了,那“皇家的脸面可就丢尽了”,所以硬是把李光弼和郭子仪给叫了回来,让他们赶紧去攻打洛阳。

此刻,敌人刚撤走不久,战斗力还没完全丧失,要是再跟他们硬碰硬,谁赢谁输真说不准。

后来,唐军猛攻长安和洛阳,一开始挺顺利,把洛阳给拿下来了。可没多久,敌人从范阳那边大举反攻,仅仅过了一年,洛阳又被他们抢了回去,战场形势真是瞬息万变。

李泌的打算没成,不是他的点子不好,而是皇上不承认那是条更靠谱的路。

这事儿跟军事没啥大关系,说白了就是“面子挂不住”。唐肃宗心里头更纠结的是,得赶紧把秩序恢复得看上去像那么回事,而不是深挖叛乱背后的真正原因,彻底把它给解决了。

从那以后,安史叛军的残余力量就再也没能从河北地区彻底消失。

范阳、常山和相州这些地方,现在被史家的后代和那些藩镇的大佬们给占据了。

唐朝的北方,从那以后,就再也没能力往东发动大规模的骑兵征战了。他们错失了一个关键时机,结果一场内乱持续了整整四年。

【放走敌】

公元757年的冬天,唐军又一次把长安给夺了回来,这是他们第三次这么做了。这次立下大功的,既不是皇上,也不是那些太监,而是郭子仪。

他提出了两个要求:

首先,要和回纥的骑兵联手,然后,在潼关那儿埋伏好,等曳落河军的主力过来。

曳落河军队在安史之乱里可是主力军,安禄山没了后,史思明就接手了这支队伍。他们主要负责守住北线,但郭子仪一战下来,这支军队几乎被打没了,就剩下些残兵败将往东边逃跑。

这时候,仆固怀恩给出了个主意:赶紧追上去。

他直截了当地说了:“敌人逃跑时别追,否则会留下后患。”他们眼下缺粮、缺兵、无援,这正是消灭他们的绝佳时机。

不过,李豫这位广平王,日后成了唐代宗的那位,他拒绝了。

原因其实挺直白:战士们累坏了,得歇歇整顿一下,这是史书上的正式讲法。但背后的真相是啥?没人敢透露。

但那时候,前线的将军们心里都明镜似的:李豫其实不怵打仗,他怵的是“赢了仗功劳都让郭子仪给占了”。毕竟,他是未来的皇上,可不想再被这位老将抢了风头。

下令让人去掌握军队大权,把回纥的突击骑兵召回,然后让郭子仪和仆固怀恩去后方负责其他事务。

这次行动,没有正式的书面指示,但每个任务都明确分配到了个人、部门以及具体的行动路线。

敌军就这么撤退了,安守忠、李归仁还有田承嗣这些剩下的将领,领着几千个零散的士兵,翻山越岭回到了河北。他们心里头还琢磨着自己这回肯定完蛋了,可没想到的是,竟然没有一个人追上来。

史思明回去后花了一整年时间整顿军队,提升战斗力。到了第二年,叛军再次发起攻击,但这次的结果不是他们收复失地,反而是长安再次被叛军占领。

安军又一次杀回来了,他们从相州一路往南冲,目标直接对准了潼关。唐军见状,赶紧又凑了60万大军去抵挡,可没想到,这一仗还是输了。一年的辛苦打仗,全都白费了。

史思明放声大笑起来,“唐军这可是自己砍了自己的胳膊啊。”他心里清楚,就那几千个打了败仗的士兵,没想到最后竟然成了他们复兴国家的关键。

要是757年年末那会儿,那场追捕行动真的展开了,安史之乱可能早就收场了。

李豫没有动手,他走了稳妥的路子,选择了让步。

他并非是个糊涂的君王,但在紧要关头,却把本该作为皇位继承人应有的沉稳,变成了在抉择面前的胆小怕事。

【皇权误国】

说到底,这场战争为啥拖了这么久还没完呢?

问题不在于唐军战斗力不行,也不是因为安禄山特别强大,关键是上面的领导层做得太差劲了。

说到底,真正让胜利遥不可及的,不是外头的敌人,而是皇宫里皇帝和大臣们自个儿斗来斗去。

玄宗老年时特别信任杨国忠和边令诚,把军事上的大事小情都交给他们插手。结果,高仙芝和封常清这两个人,不是因为犯了啥大错,而是因为他们不肯听杨国忠的指挥,最后就被处死了。

哥舒翰是逼不得已才上战场的,实在是“要是不打这一仗,全家老小都得遭殃”。

肃宗当上皇帝后,情况也没好转多少。他操心的不是“怎么才能真的赢”,而是“怎么看起来像是赢了”。

李泌提出的那个直接攻打幽州的计划,被搁置不用了,原因是——“这样可能会让别人觉得我们不顾长安了”。

这种对待政治的态度,完全忽略了军事上的实际情况,在安史之乱期间一直存在。其中最糟糕的一次决策,就是李豫选择让敌人撤退回老巢。

一场本来有机会早早平息的骚乱,却因为皇上一次次“不愿显得自己被牵着走”的想法作怪,硬是被拖长了八年时间。

八年时间里,唐朝军队损失惨重,足足有上百万士兵。税收也跟着断了,边防力量变得十分薄弱。老百姓的心也散了,对朝廷失去了信心。

一个很鲜明的案例:为了稳住回纥,朝廷破例让他们在长安城里“任意拿三天东西”,说得好听点是战利品,但其实就是默许他们烧、杀、抢。

最终得到的,不过是“求援”一回。

唐军眼下最缺的,不是外面的帮手,而是一个能信赖、会用兵、不乱出主意的统帅。

很遗憾,并不存在。

安史之乱在763年终于落幕,那时候,唐玄宗早就不在了,肃宗也离世了。大唐虽然又统一了,但各地的藩镇势力已经做大,朝廷手里没啥实权了。

国家命运起伏百年,从开元时期的盛世繁华,一路滑落到节度使各自为王、分裂领土的困局。

这些事情的发生,并非都是命中注定的结果。

要是高仙芝还活着,潼关肯定守得住;要是李泌的计谋被用了,范阳早就被攻下了;要是李豫多追一段路,河北也不会那么动荡……安史之乱,压根儿就不会拖上八年那么久。

唐朝其实还没完,但它自己一次次把翻身的机会给浪费了。

#百家说史品书季#