当下中国动画中的角色性格构建总离不开以搞笑、娱乐为目的的创作思路,包含大量喜剧色彩浓重的滑稽、调皮、诙谐等性格特征,即使作品并非喜剧的故事,动画这一艺术手段自带的夸张和虚幻特性也能放大角色的幽默感。

关于人物喜剧性设定,在中国古代喜剧人物创作中,主要有以机智为特征的主人公和专肆娱乐调笑的净丑人物两种类型。

第一种如《西厢记》中的红娘,人物聪明又有才华,伶俐巧妙地言人之过,表达了传统优谏的喜剧倾向。

第二类人物通常身具无伤大雅的缺陷,如媒人、庸医、腐儒,设立诙谐嘲讽的对象让观众心生优越感,与“审丑论”有着异曲同工之妙。

而在二十一世纪的今天,中国动画创作中的喜剧性人物继承传统并有着更丰富更饱满的塑造实践。

从喜剧的“审丑论”方向理解,在人物设定方面,角色有着无伤大雅的“丑”的部分,他们的性格特征和行为动作与故事背景有着喜剧性的矛盾冲突,这些略显怪异的性格为扁平的动画人物进行了填充,让其真实、饱满,增添了幽默亲和的个人魅力。

主要运用幽默讽刺、滑稽举止、怪诞言行等手法来实现。

典型的如《猫和老鼠》中的滑稽的汤姆和杰瑞,《蜡笔小新》中奇思妙想的小新,《银魂》里的脱线武士银时和吐槽役新八,《成龙历险记》中可靠幽默的成龙和鬼马精灵的小玉,皆让观众爱不释手,回味无穷。

柏格森认为喜剧性的笑在于被物化的人的活动呈现出的僵硬、呆板、笨拙的形态,人本应是紧张和灵活的,而喜剧性人物则表现为与社会生活不相适应的某种类型,如《快乐东西》中买电脑却不通电脑的老东和老西二人,无知而不自知的行为引发了喜剧性的笑。

喜剧性的来源,狭义上可以从两个方面来看:

一是发现别人的欠缺,产生对别人缺点的鄙夷,这里符合亚里士多德的“审丑论”;

另一方面是发现自己的优越性,所以有一种荣耀感,这是霍布斯的“突然荣耀说”。

在当下中国动画的角色设定维度,可以延伸为人物的动物性和动物的拟人性。

人物的动物性表演,如胆小像鼠,叽喳像鸟,受惊像猫,憨傻像狗,耿直像牛,耍宝像狐,诸如此类。

角色的某种行为令观众觉得亲切可爱,忍不住将他联想比喻成一种动物,同时由这些无伤大雅的动物属性行为引发无数喜剧性的情境。

《大理寺日志》中明明健壮如牛却胆小如鼠的孙豹,他对待神鬼之说的战战兢兢,被经不起推敲的鬼怪传言吓到的囧像,实在与他威猛的外表产生极大反差。

同时他对待佛教、道教、萨满教甚至是基督教都是一脸虔诚,令人感概其信教的实用性标准,外表与性情的反差让观众产生了错误期待,虔诚的相信所有教派又是出人意料的脑回路。

巴赫金认为,喜剧性是否定因素与肯定因素的融合,笑与喜剧具有双重性和辩证性,单薄的人物在故事推动上只能起到单一的效果,饱满多面的圆形人物能以自身的亮面和暗面同时起到发展剧情和催人感情的效果。

具有矛盾的杂糅特质的孙豹在故事中就对新兴的“乌云神教”产生极大信赖,于是顺理成章地引出了主簿崔倍的出场。

人物的动物性,也可以理解为在理性与感性之间更偏向感性的选择,在剧情发展中放下理性的克制与思考,以相对轻松减负甚至是打破观众审美经验的态度对待剧情发展。

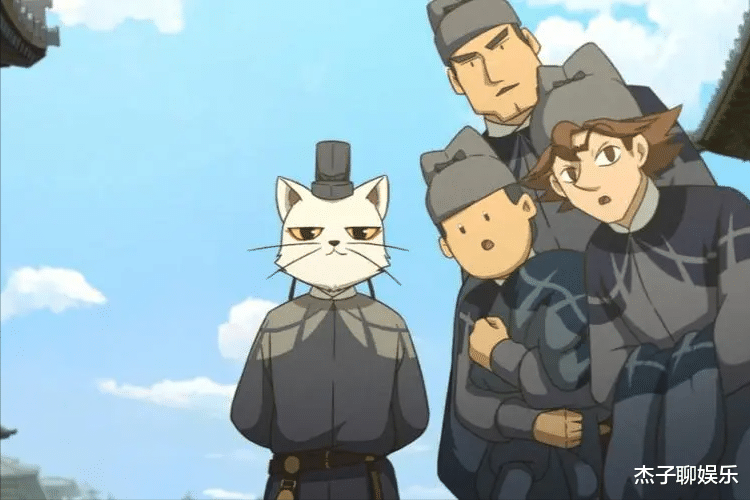

观众乐于见到稳重严肃的主角因失误出丑、因不耐烦而破冰,白猫少卿李饼平时武功高强,智慧超群,威风凛凛,看到他对书吏们的各种不靠谱行为忍耐终于爆发的举止让观众产生喜剧性的审美,同时能体会到李饼与书吏们和谐包容的氛围。

在这样的氛围之中,观众更加能以放松的心情看他们耍宝搞怪,从而使喜剧性形式充分的发挥出来。

动物的拟人性也同样让人觉得有趣,这也类似于弱势方对强势方不自量力的模仿,观众见到这些同时对自身产生优越感从而感到突然的荣耀。

如《罗小黑战记》中树上两只鸽子的恋爱过程,从一见钟情到漫漫追“妻”路,甚至用尖尖的喙亲吻对方,却不慎戳出伤口。

看两只鸽子有着拟人化的心动、害羞、忐忑的感情,作为剧情中可爱的小彩蛋,观众的思想意识活动与鸽子的故事进展产生移情作用,把自己的情感和个人社会经验赋予两只卡通鸽子。

知觉表象和情感相融合,使鸽子的爱情故事染上主观色彩。观众看动画的活动实践时,就会不自觉的将个人情趣融入到对象中,使对象显现出拟人化的情感色彩。

喜剧性情感的产生,是观众心理的喜剧性情感与动画喜剧性表现二者相互返照的结果,轻松快乐的动画故事让观众减压释放,积极乐观的观众也会在寻常的故事发展中寻觅到趣味性。

目前中国的优秀动画作品中,有不少数量的主要角色甚至直接让动物担任。

如《罗小黑战记》中罗小黑是一只猫形的妖精,《大理寺日志》中的白猫少卿李饼,《刺客伍六七》中的鸡大保和小飞,《非人哉》中的狐妖九月及各种神仙精怪,《狐妖小红娘》中的狐妖苏苏,角色天然既具有人的智慧又包含动物属性。

动物属性可以让智慧人物随时摆脱理性光环,打破僵化形象,立刻由高高在上、神秘莫测、令人警惕的皇室、高手、妖怪变成了一只可爱无害的动物,李饼随时随地的猫性大发也让观众大呼可爱。

观众严肃沉重的心理随即削弱,不仅能立刻接受角色动物性的滑稽表演,更能以放松的心情期待其他引人发笑的情节。

以动物为主角的动画作品首先能够增添作品的奇幻性,摆脱社会文化对动画作品的无形限制,也是对中华传统民间故事的传承。

奇幻类作品的繁荣是人类感性对现实钢铁森林的生理性逃避,“白日梦”中的奇幻世界闪耀着感性的荣光,作品中扭曲的真实世界能让观众以全新的视角审视自己,拓展思想的边界。

其次能够增加观众的间离效果,接受故事的虚拟性。

一个与现实社会相关联但存在巨大差别的世界更加令人接受其所塑造的真实性,淡化故事的沉重和严肃,调动观众的主观能动性,促使其用新视角对故事世界进行冷静思考,从而塑造观众与动画间的“第四堵墙”,是布莱希特的戏剧表现手法与中华传统民间故事的完美结合。

“第四堵墙”的存在让观众的“审丑”活动得到毫无压力的释放,以戏谑之力消解现实的严肃,卓别林在镜头中摔跤、巴斯特·基顿攀附在瀑布边缘,观众只会因他们的表演哈哈大笑。

人物与动物的亲近也容易引发喜剧性效果,引用《大理寺日志》中陈拾的例子,动画开篇,陈拾入城时观众就能看出他受动物亲近,因为一旁行商的巨大骆驼正在陈拾的脸颊上亲切舔舐,陈拾满是口水的脸也令人发笑。

观众相信动物的警惕性和单纯,毫无芥蒂地继承了动物对角色的信赖和亲近,便于塑造一个真诚无威胁的角色,结合陈拾的豆豆眼和河南口音,共同形成了一个憨厚老实的亲切形象。

其次,骆驼与陈拾气场相合,愿意亲近,观众也觉得陈拾受老天庇护,一定是个福缘深厚的人物,于是陈拾初入大理寺的杂役之路一定是有惊无险,傻人有傻福的。

所以当他踏入幽暗的牢房时,观众并不会太担心,他在面对惊吓时的反应,只会让人带着轻松的心情笑话他的出丑。

甚至在面对未知可怕的猫妖时,居然能喊出“俺尿一裤,你就不敢吃俺嘞”的令人哭笑不得的话。

将角色的人物性与动物性相结合,就能跳出正常思维,链接出其不意的因果反应,让观众有意料之外的惊喜。