世人皆知陈永贵是新中国第一位农民出身的副总理,更有"布衣宰相"的美誉。1986年,这位从黄土地走上中南海的农民领袖离世时,留下了一份令人动容的遗嘱 —— 将毕生积蓄捐献给国家。可鲜为人知的是,这份遗嘱在最后时刻经历了一次修改。

16年后,陈永贵的小儿子陈明亮在一次罕见的采访中道出了这段尘封已久的往事。这位"布衣宰相"为何要在生命的最后时刻修改遗嘱?

一、从放牛娃到村支书

世人皆知陈永贵是新中国第一位农民出身的副总理,却不知他年幼时曾是个放牛娃,还因家贫被迫寄养他人家中。

1914年的一个寒冬,陈永贵出生在山西昔阳县石山村一个贫苦农民家庭。他的父亲是地主家的长工,每日起早贪黑,一家人却仍吃不饱穿不暖。

那一年,北方大旱,颗粒无收。陈永贵刚满5岁,父母实在无力抚养,只得将他送到邻村大寨的贾姓婆媳家中寄养。"娘,我不走!"小永贵抱着母亲的腿哭喊着,可终究还是被父亲抱到了大寨村。

"你要听贾婆婆的话!"这是父亲留给他的最后一句叮嘱。从此,陈永贵便在大寨村落了根。

贾婆媳待他如亲子,可日子依旧清苦。8岁那年,陈永贵就开始给地主家放牛。他个子虽小,却格外机灵,常常一个人能照看好几头牛。

"这娃娃,放牛有一套!"地主们都夸他能干。陈永贵就这样一步步从放牛娃成长为庄稼把式,插秧、播种、平地,样样都有独到之处。

1939年,日寇侵占了昔阳县。一天,八路军地下工作者找到了陈永贵,说:"永贵啊,组织上需要你去干一件重要的事。"

原来,日军在大寨村要成立"维持会",需要一个"代表"。当时的陈永贵在村里颇有声望,地主们便把他推了出去。可谁也不知道,这个看似替日本人办事的"汉奸",实际上是八路军的秘密情报员。

"你就装着听他们的,实则要给咱们传递消息。"组织上这样交代他。就这样,陈永贵白天在"维持会"装傻充愣,晚上则悄悄将日军的情报传递给八路军。

抗战胜利后,一些不明真相的村民将陈永贵当作"汉奸",对他指指点点。直到当地党组织出面作证,大家才恍然大悟,原来陈永贵一直在为抗日做贡献。

1947年春天,一场意外改变了陈永贵的命运。当时解放军在昔阳县与国民党军队激战,陈永贵挺身而出,组织村民救护伤员。他不顾枪林弹雨,背着一个又一个受伤的战士转移到安全地带。

这一年,陈永贵光荣入党。1948年,他被推选为大寨村党支部书记。

"党组织信任俺,俺就得干出个样子来!"陈永贵常常这样说。上任伊始,他便带领村民平整土地、修筑梯田。但谁也没想到,这只是他人生传奇的开始。

从此,这个出身贫苦的放牛娃,开启了改变大寨村的历程。而他带领村民创造的"大寨奇迹",也让这个小山村渐渐为世人所知...

世人都说大寨是一座奇迹,却不知这奇迹是如何炼成的。陈永贵带领村民一锹一镐,硬是把"七沟八梁一面坡"变成了万亩良田。

1953年的一个清晨,陈永贵召集全村开会。"咱们的地太零碎了,光有七条沟,八道梁,一面坡,种地像踩跳棋似的。"他拿着一根木棍,在地上画着地形图给大家看。

"要想过上好日子,先得把这些沟沟坎坎都改成梯田!"陈永贵的提议在村里引起轩然大波。有人说这是天方夜谭,有人说这是痴人说梦。

可陈永贵带头干了起来。每天天不亮就背着工具上山,直到月亮升起才回家。一个月后,第一块梯田修好了,村民们才发现,原来荒山也能变良田。

"干!"全村人都动了起来。妇女们挑土,老人们打夯,年轻人开山放炮。就这样,整整干了三年,七条沟变成了一层层的梯田,八道梁也平整出了好地。

1955年春天,省里派来专家考察。专家们拿着图纸量了又量,惊讶地说:"这些梯田的水平差不到一寸,比机器打造的还要精细!"

可是天有不测风云。1963年夏天,一场特大暴雨袭击了大寨村。暴雨下了整整三天三夜,山洪冲毁了房屋,淹没了农田。

"天要下雨,娘要嫁人,随他去吧..."有人叹气说道。

"不!"陈永贵一拍桌子站了起来,"咱们的地是一锹一镐挖出来的,就是让老天爷来了,也不能把咱们的精神冲垮!"

省里要派救援队来帮忙,陈永贵却婉言谢绝了。他带领村民提出了"三不要":不要国家救济粮、不要国家派人、不要国家一分钱。

"你们疯了不成?"县里的干部直摇头。可陈永贵带领全村人立下军令状:不但要恢复生产,还要让产量比去年更高!

就这样,大寨人白天修田地,晚上搭窝棚。男人们扛石头,女人们运沙土。三个月后,被毁的梯田不仅修复如初,还新开垦了不少荒地。

更让人惊讶的是,这一年大寨的粮食产量不减反增,达到了亩产七百多斤。这个消息一传出,震惊了全国。

1964年2月,《人民日报》发表长篇报道,称赞大寨人"自力更生、艰苦奋斗"的精神。从此,全国掀起了学习大寨的热潮。

可鲜为人知的是,陈永贵还在大寨创立了一套独特的管理制度。他把全村分成七个生产队,设立了严格的考核制度。干多少活,记多少工分,一分不多,一分不少。

"要让庄稼人种地有劲头!"这是陈永贵常说的一句话。在他的带领下,大寨不仅改造了自然,更创造了一个奇迹...

三、不为人知的家国情怀

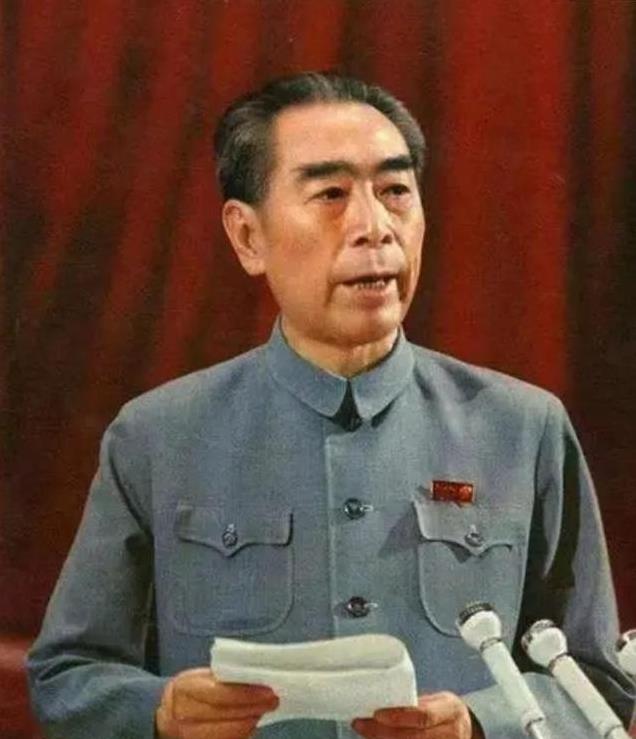

世人皆知陈永贵是从农民跨入中南海的副总理,却不知他与周恩来之间有过几次令人动容的谈话。

1974年冬天,周恩来特地把陈永贵叫到中南海。"老陈啊,中央想让你当副总理,你觉得怎么样?"周总理开门见山地说。

"这...这怎么行!"陈永贵连连摆手,"我就是个种地的,连自己名字都写不好,哪能当副总理呢?"

周总理笑着说:"你种了一辈子地,懂得农民需要什么。现在国家正需要你这样的实干家!"

这番谈话后不久,陈永贵接到了调令。可让组织部的同志没想到的是,陈永贵提出了一个特殊要求:"我能不能只带自己来北京,家里人还留在大寨?"

"为什么呢?"组织部的同志很是不解。

"我是来工作的,不是来享福的。"陈永贵说得斩钉截铁,"再说了,我还得回村里种地呢!"

就这样,陈永贵只身来到北京。每个月发工资的时候,他都坚持只领大寨的工分收入,加上国家补贴也就一百多元。

1975年春节前夕,中组部的同志找到陈永贵:"老陈,按规定副总理可以配专车,你看是要红旗还是上海牌?"

"不用不用!"陈永贵连忙摆手,"我就住在西花厅,走路去办公室用不了几分钟。"

不仅如此,陈永贵在北京的生活极其简朴。他住在一间普通的办公室改装的宿舍里,屋里除了一张床、一个柜子,再无其他。

一次,他的老伴从大寨来北京看他,发现他还在抽那种三毛钱一包的劣质香烟。"你都当了副总理了,也该换换好烟了。"老伴心疼地说。

"我是来当官的,不是来享清福的!"陈永贵说这话时,手里还捏着那包皱巴巴的香烟。

在子女教育问题上,陈永贵更是严格。他有五个孩子,但从没有一个因为父亲的关系得到过特殊照顾。

1976年,他的小儿子陈明亮考上了大学。有人提议把孩子调到北京的学校,被陈永贵一口回绝了:"该上哪儿上哪儿,不能搞特殊!"

每次下乡视察,陈永贵都会自带干粮。一位随行的工作人员回忆说:"老陈同志总是带着几个玉米面馒头,一包咸菜,硬是不让地方上破费。"

在中南海工作期间,陈永贵每年都要回大寨住上几个月。他说:"我是农民出身,不能忘了根。在地里干活,才能知道农民的苦,才能当好这个副总理。"

这些不为人知的细节,直到多年后才被他的家人和身边工作人员陆续讲述出来。而这个"泥腿子"副总理的故事,也在悄然间流传开来...

四、布衣本色显真情

世人都说陈永贵当了副总理后依然保持着农民本色,却不知他独创的"三三制"工作法,曾让毛主席都赞不绝口。

1975年春天,在一次中央会议上,陈永贵向大家介绍了他的工作方法:一年分成三份,四个月在昔阳搞农业生产,四个月下乡各地考察,四个月在北京开会办公。

"好!这才是真正的农民副总理!"毛主席听后连连点头,当场给这种工作方式取名叫"三三制"。

可鲜为人知的是,陈永贵的这个"三三制"并非一开始就这么顺利。1975年夏天,他第一次下乡考察,随行人员准备了豪华的接待方案。

"我不要这些虚的!"陈永贵一挥手,"带我去看看最穷的村子!"

就这样,陈永贵带着简单的行李,走村串户。他不要警卫,不住宾馆,常常和农民挤在一个炕头上。每到一处,他都要下地查看庄稼长势,问问农民种地有什么难处。

一次在河南考察,当地干部特意安排他住进了招待所。谁知半夜里,巡查的工作人员发现陈永贵的房间空了。原来,他听说附近村子遭了旱灾,连夜赶去察看情况。

"你们这旱情怎么不早报?"他看着干裂的田地,急得直跺脚。第二天一早,他就给国务院打电话,要求紧急调拨抗旱设备。

1978年秋天,陈永贵在江西考察时,遇到一个特殊的情况。当地一个生产队因为分配不公,农民情绪低落,没人愿意干活。

"让我去和他们一起干一天!"陈永贵二话不说,脱下外套就下了田。他一边干活一边和农民聊天,终于问出了问题的症结。

"分配要公平,干多干少不能一个样。"这番朴实的话,让在场的干部们都红了脸。

1980年初,陈永贵主动向中央提出辞去副总理职务。组织上考虑到他的年龄和身体状况,同意了他的请求。

"我想回大寨种地。"这是他在告别会上说的最后一句话。

回到大寨后,陈永贵又开始了他的老本行。每天天不亮就下地干活,谁也看不出他曾经是位副总理。

一次,村里的年轻人问他:"永贵叔,你当过那么大的官,怎么还能安心种地?"

陈永贵掏出他那包皱巴巴的香烟,笑着说:"我是农民出身,种地是我的本分。当官是为了让更多的农民过上好日子,现在看到大家生活越来越好,我这心里比当官还舒坦!"

五、永留清白在人间

世人皆知陈永贵一生廉洁,却不知在他生命的最后时刻,还发生了一段关于遗嘱的感人故事。

1986年初,陈永贵的身体状况突然恶化。多年的烟瘾和过度劳累,让这位年过七旬的老人患上了肺癌。当医生告知病情时,陈永贵只说了一句话:"让我回大寨。"

可组织上坚持要他在北京治疗。一天晚上,陈永贵叫来了他的老伴和几个子女,要立下遗嘱。

"我这一辈子,没给国家添麻烦,没给组织惹是非,就剩下这点积蓄了。"说着,他从枕头底下拿出一个布包,里面是他这些年的全部积蓄——八千元钱。

"这些钱,我想全部捐给国家。"陈永贵的话音刚落,他的老伴就急了:"可是明亮还在上大学呢!"

陈永贵沉默了。小儿子陈明亮正在读大三,每个月的生活费都要靠家里接济。老伴又说:"你走了以后,我就只有每月六十块的工分收入了。"

整整一夜,陈永贵都没合眼。第二天一早,他让子女们重新写了遗嘱:五千元捐给国家,剩下的三千元留给家里维持开支。

"这样分配,你们觉得合适不?"这是他第一次在家事上征求子女们的意见。

1986年3月26日,陈永贵在北京逝世。按照他的遗愿,丧事从简,骨灰撒在了他日思夜想的大寨山上。

临终前,他还在惦记着村里的事。"春耕快到了,让大家把地里的活干好。"这是他留下的最后一句嘱托。

陈永贵走后,他的家人过着极其简朴的生活。老伴每月仍然只领工分收入,儿女们也都靠自己的双手劳动谋生。

2002年,一次偶然的采访中,已经是大学教授的陈明亮才首次披露了父亲遗嘱的往事。"父亲最后修改遗嘱,不是为了我们,而是担心母亲生活困难。"

采访中,陈明亮还讲述了一个细节。那就是父亲去世后,他们清理遗物时发现,陈永贵仅有的几件衣服都打着补丁,而那本用了多年的工作笔记本,已经写得密密麻麻,再没有一处空白。

在大寨村,至今还流传着这样一个习俗:每年清明,村民们都会自发来到山顶,献上一束山野的花,怀念这位永远的好支书。

而那个修改过的遗嘱,也成了陈永贵留给后人的最后一堂课。这位"布衣宰相"用他的一生告诉世人:为官清廉,情系百姓,方得始终。

这些年来,陈永贵的故事在大寨代代相传。每当有人问起他当年为何要修改遗嘱,村民们总会说:"永贵书记这一生,给国家的太多,给自己的太少。临了还想着给国家多做贡献,这样的人,上哪儿去找呢?"