紫砂壶,作为中国传统工艺的瑰宝,承载着深厚的历史文化底蕴。自其诞生以来,历经数百年的发展,无数能工巧匠在这一方紫砂天地中,挥洒着才情与匠心。他们以独特的艺术风格和精湛的技艺,创作出一件件令人叹为观止的作品,共同铸就了紫砂壶艺术的辉煌。今天,让我们沿着时间的脉络,探寻紫砂壶各个时期的代表人物及其经典代表作。

明代:开宗立派的先驱

供春:紫砂鼻祖,开创先河

供春,这位生活在明代正德年间的传奇人物,堪称紫砂壶制作的开山鼻祖。他出身卑微,本是官员吴颐山的书童。在随主人于宜兴金沙寺读书时,供春常看寺内老僧制壶,耳濡目染之下,对制壶产生浓厚兴趣。他偷偷取老僧洗手沉淀后的陶土,模仿大银杏树树瘿的形状制成壶,这便是举世闻名的 “供春壶”。

供春壶造型独特,质朴自然,其表面纹理仿若树瘿,极具艺术感染力。现藏于中国历史博物馆的 “树瘿壶”,便是供春壶的经典之作。壶身以银杏树瘿为蓝本,壶体呈不规则状,表面的纹理起伏自然,犹如岁月镌刻的痕迹。此壶虽历经数百年,但其独特的艺术魅力依然不减,为后世无数艺人提供了创作灵感与方向。

时大彬:技艺革新,引领潮流

时大彬活跃于明万历至清顺治年间,乃著名紫砂 “四大家” 之一时朋之子。他早期受供春影响,作品多为大壶。但随着时代审美变迁,时大彬敏锐察觉到文人雅士对小型壶的青睐,毅然革新技艺。他改进泥料加工方法,掌握泥料特性,制作出的紫砂壶造型典雅,比例协调,线条流畅。时大彬还首创 “打身筒” 和 “镶身筒” 技法,大大提高紫砂壶制作效率与质量。

其代表作 “时大彬制紫泥平肩素身壶”,壶身线条简洁流畅,壶体端庄稳重。壶身呈直筒状,平肩设计,壶嘴短而微弯,壶把呈耳形,与壶身衔接自然。整把壶光素无纹,却尽显古朴典雅之美,充分体现时大彬高超的制壶技艺与独特审美。

清代:繁荣发展的鼎盛时期

陈鸣远:全能巨匠,开创 “花货” 新风

清初康熙、雍正年间,陈鸣远横空出世,成为紫砂史上技艺最为全面精熟的大师。他出身紫砂世家,相传其父为明代著名艺人陈子畦。陈鸣远不仅擅长制作传统壶型,更以创新的 “花货” 作品闻名遐迩。他将自然界中的花木蔬果、鸟兽虫鱼等元素巧妙融入壶艺创作,使紫砂壶宛如一件件精致的艺术品。

陈鸣远的 “和正南瓜壶”,壶身宛如饱满南瓜,瓜棱纹理清晰自然,壶嘴、壶把恰似南瓜藤蔓,壶钮则是小巧南瓜蒂,生动逼真,栩栩如生。壶身的瓜棱线条流畅,过渡自然,将南瓜的形态刻画得淋漓尽致。壶嘴与壶把的藤蔓造型,细节丰富,仿佛能看到藤蔓上的纹理与节疤。此壶不仅是一件实用的茶具,更是一件精美的工艺品,对紫砂陶艺发展影响深远。

陈曼生:文人入壶,赋予新韵

陈曼生,本名陈鸿寿,乃著名书画家、金石家、篆刻家,“西泠八家” 之一。他在溧阳任地方官时,对紫砂艺术产生浓厚兴趣。陈曼生凭借深厚的文化素养与艺术造诣,构思设计出众多新颖壶式,并邀请杨彭年等制壶名家制作,自己与幕客为壶镌刻精妙壶铭,世称 “曼生壶”。

曼生壶造型简洁大方,以厚重朴拙见长,注重实用性与艺术性结合。其中 “曼生十八式” 中的 “石瓢壶”,堪称经典。此壶壶身呈梯形,曲线柔和流畅,壶嘴为直筒形,出水爽利。壶把呈三角形,与壶嘴呼应,拿捏舒适。壶身刻有 “不肥而坚,是以永年” 的铭文,字体古朴苍劲,与壶身相得益彰,为紫砂壶注入浓厚文人气息,开创紫砂壶与文人文化深度融合的新局面。

民国时期:传承坚守的岁月

程寿珍:传承创新,独树一帜

民国时期,社会动荡,紫砂壶行业亦面临诸多挑战。程寿珍作为第二代紫砂壶大师的领军人物,肩负起传承与创新的重任。他主张制壶创新,倡导 “诗文书画,不必十分到家,但必须要见‘天趣’”。

程寿珍技艺娴熟,其作品风格粗犷中蕴含韵味。他所制 “掇球壶” 声名远扬,此壶由三个大小不一的圆球重叠垒成,比例协调,线条流畅,壶身圆润饱满,尽显古朴大气之美。壶身的三个圆球,过渡自然,衔接紧密,整体造型简洁而不失庄重。壶嘴短而微翘,壶把粗壮有力,与壶身搭配和谐,成为紫砂壶经典壶型之一,为民国时期紫砂壶发展注入新活力。

现代:传承与创新的时代

顾景舟:壶艺泰斗,一代宗师

顾景舟堪称近代陶艺家中成就最为卓越者,享有 “一代宗师”“壶艺泰斗” 美誉。20 世纪 40 年代,便有 “寸壶竟有斗米贵” 之说。顾景舟制壶极为严谨,每一把作品皆精心构思、精雕细琢。他的作品风格独特,融合雄健与严谨、流畅与规矩、古朴与典雅、工精与秀丽。

其代表作 “提璧壶”,壶身呈扁圆形,线条简洁流畅,壶嘴与壶把造型优美,与壶身搭配协调。壶盖中央的提璧造型,线条刚柔并济,既具实用性,又具装饰性。整把壶工艺精湛,细节处理完美,对泥料选择、壶型设计、制作工艺等各个环节都有着极高要求,为当代紫砂壶艺术发展树立标杆,激励着无数后辈艺人不断追求卓越。

蒋蓉:花器泰斗,妙手生花

蒋蓉于 1919 年出生在江苏宜兴,作为紫砂艺术界 “七大老艺人” 中唯一的女性,她的艺术之路充满传奇色彩。出身陶艺世家的她,11 岁便开始接触制壶,凭借天赋与勤奋,逐渐崭露头角。1956 年,蒋蓉进入江苏省宜兴紫砂工艺厂,专注于紫砂花器创作。

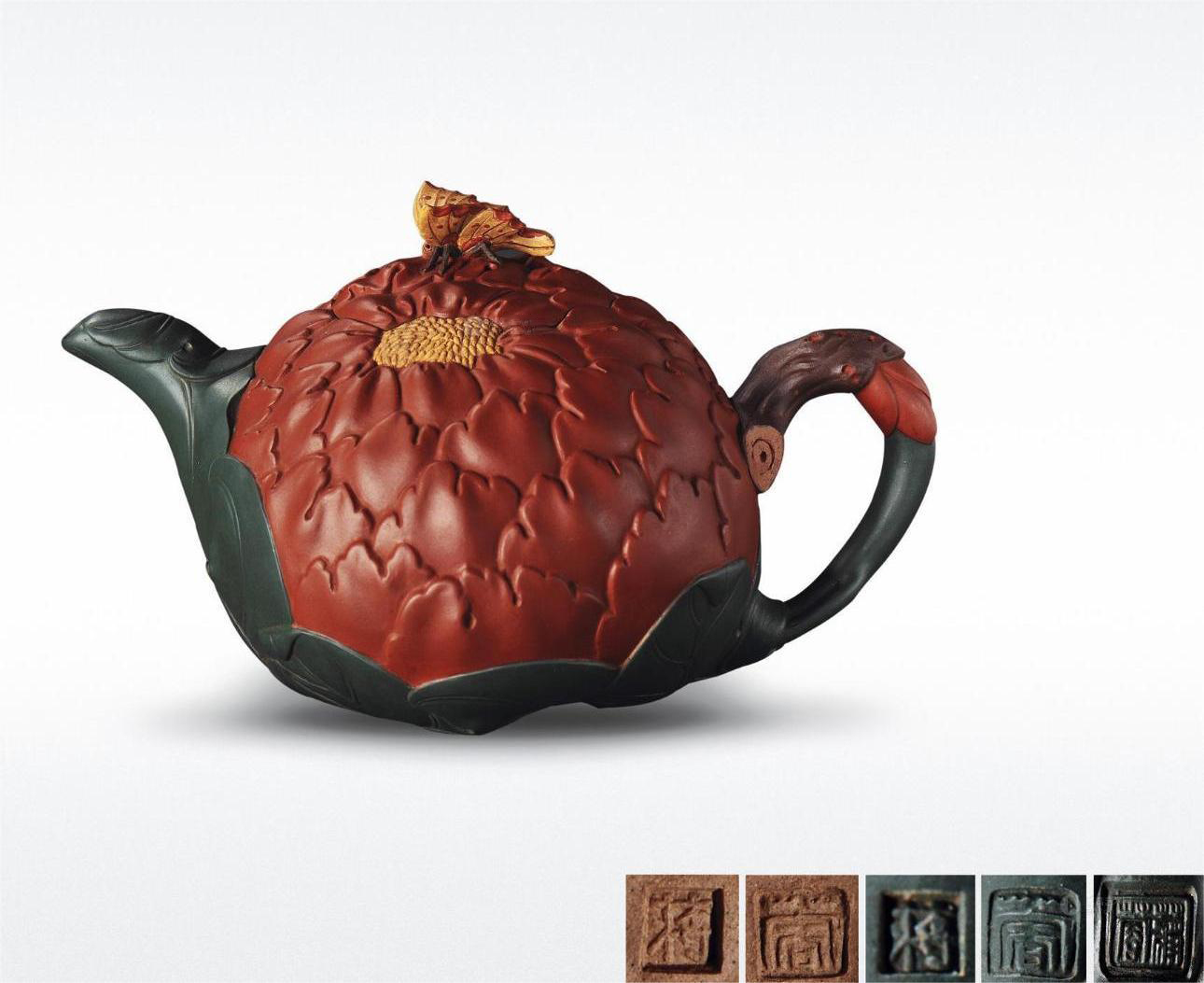

她善于观察自然,将动物、植物、花果等自然形体,经过艺术提炼后,完美地融入紫砂作品。其作品《牡丹壶》,壶身恰似绽放的牡丹,花瓣层次分明,色泽温润;壶嘴与壶把宛如牡丹枝叶,自然延伸,灵动逼真。壶身的花瓣,通过细腻的工艺,表现出其柔软与质感,壶嘴与壶把的枝叶造型,生动地展现了牡丹的生机与活力,充分展现了蒋蓉对自然的敏锐感知与超凡的艺术表现力,被誉为 “蒋氏花器”,影响深远。

徐汉棠:全能巨匠,传承经典

1932 年,徐汉棠出生于宜兴紫砂世家,乃紫砂 “四大家” 之一徐达明的长子。自幼深受家庭艺术氛围熏陶,对紫砂艺术情有独钟。1952 年,他拜入顾景舟门下,成为入室弟子。在顾景舟的悉心指导下,徐汉棠技艺突飞猛进。

他的作品风格多样,涵盖光器、花器、筋纹器等。光器作品线条简洁流畅,注重壶体比例协调;花器生动形象,富有自然情趣;筋纹器线条规整,韵律感十足。代表作《石瓢壶》,在传统石瓢壶的基础上进行创新,壶身线条更加硬朗,壶嘴与壶把的造型更具张力,充分彰显其深厚的技艺功底与独特艺术风格,在当代紫砂艺术领域占据重要地位。

汪寅仙:创新花器,独树一帜

1943 年,汪寅仙生于江苏宜兴。1956 年,她踏入宜兴紫砂工艺厂,师从吴云根,后又得到朱可心、蒋蓉等大师的指导。汪寅仙擅长花器制作,在继承传统的基础上大胆创新,将现代审美与传统工艺融合。

她的作品造型新颖,构思巧妙,注重细节与质感。其代表作《曲壶》,以蜗牛为灵感来源,壶身线条自然流畅,蜗牛形态栩栩如生。壶身的曲线,宛如蜗牛的外壳,富有动感与韵律。壶嘴与壶把的设计,巧妙地融入蜗牛的形态元素,既实用又美观,成为紫砂花器经典之作,引领当代紫砂花器创新潮流。

吕尧臣:壶艺魔术师,绞泥传奇

吕尧臣 1941 年出生于江苏宜兴,1958 年进入宜兴紫砂工艺厂,开启了他辉煌的紫砂艺术生涯。他被尊称为 “壶艺魔术师”,独创的 “吕氏绞泥” 技法,堪称一绝。吕尧臣将不同颜色的紫砂泥,通过独特手法巧妙融合,创造出绚丽多彩、变化万千的纹理效果。

他的作品不仅实用,更具极高艺术价值。如《华径壶》,壶身采用绞泥工艺,呈现出独特的纹理,仿佛是蜿蜒的小径,充满诗意。壶嘴与壶把的设计简洁大方,与壶身的纹理相得益彰。此壶凭借独特造型与精美的绞泥工艺,深受壶友与收藏家喜爱,为当代紫砂壶艺术增添了独特魅力。

周桂珍:简洁大气,禅意十足

周桂珍 1943 年生于宜兴丁蜀镇,师从王寅春、顾景舟。她的作品以光素器为主,风格简洁大气,线条流畅,比例协调,充满了禅意与韵味。其代表作 “环龙三足壶”,壶身呈圆形,线条简洁明快,壶嘴短而微翘,壶把呈环形,与壶身搭配和谐。壶身的三条足,高挑而挺拔,为整把壶增添了一份灵动与稳重。此壶造型简洁却不失韵味,充分体现了周桂珍对传统紫砂壶造型的深刻理解与创新演绎。

何道洪:雄浑古朴,大气磅礴

何道洪 1943 年出生于宜兴蜀山,自幼受紫砂艺术熏陶。他的作品风格雄浑古朴,大气磅礴,注重壶体的整体造型与线条的流畅性。代表作 “大松竹梅壶”,以松、竹、梅为主题,壶身粗壮饱满,壶嘴、壶把分别以松枝、竹枝为造型,壶钮则是一朵绽放的梅花。壶身的装饰,将松、竹、梅的形态刻画得栩栩如生,展现出坚韧不拔的精神。整把壶工艺精湛,造型大气,充分体现了何道洪深厚的艺术功底与独特的审美情趣。

这些紫砂壶各时期的代表人物及其经典代表作,宛如夜空中璀璨的星辰,照亮了紫砂壶艺术发展的道路。他们以执着的匠心、精湛的技艺与创新的精神,铸就了紫砂壶辉煌的历史。每一把出自他们之手的壶,都凝聚着时代的印记与文化的传承。如今,当我们捧起一把紫砂壶,品味茶香之时,也能感受到这些大师们跨越时空传递而来的艺术魅力与文化温度。

隅翁

说这些不如去看周高起吴騫写的,对市场于事无补。用紫砂造壶本是提高了点茶器的透气,以加工五色土成器作为一个手艺。人的手工制器技艺,从制玉制陶纺织制铜等下来,整体而言呈下降趋势,只能一代不如一代,包括书画,最终大部分会被机器所取代,而至技艺消亡。当今时代就是机器极速替代传统手工的时代。紫砂造壶本就属于末代技艺,谈不上有什么特别高明之处。而业者却多不自量力,如吴騫辈,竟然敢说砂壶可与三代鼎彝并列,狂妄自大不知所谓,此等风气延续至今,借壶出名牟利者远在它器之上。有甚者,自七八十年代以来,为模具注浆机车机器工艺取代,绝少手制。却仍在大肆吹嘘,实则调泥的连玻璃都不如,欺世盗名而已。