前言

你以为的发型只是个人的选择?

在历史的长河中,它却可能成为政治的工具,文化的武器,甚至是一个王朝兴衰的缩影。

清朝的剃发令,就是这样一个鲜明的例子。

它像一把锋利的剃刀,不仅刮去了汉人的头发,更试图割裂他们的文化认同,最终却成为王朝覆灭的导火索之一。

剃发令:从实用主义到政治阴谋

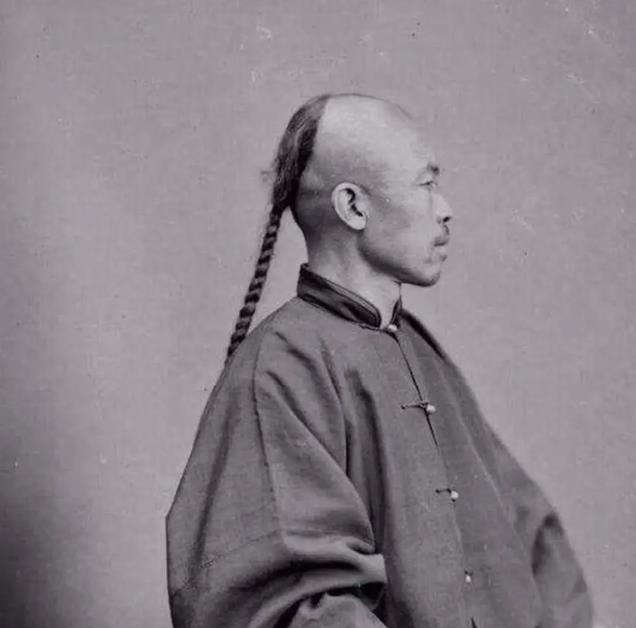

在东北的冰天雪地中,生存是第一要义。对于以渔猎为生的满族先民来说,一头飘逸的长发显然是累赘。

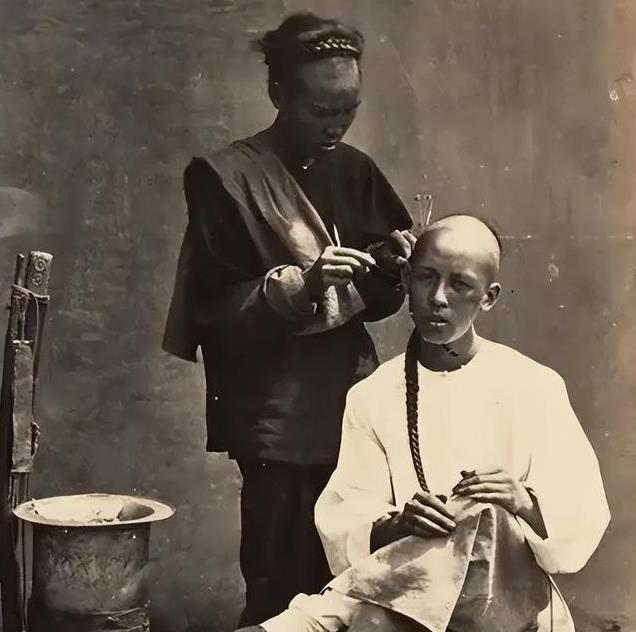

剃去前额的头发,只留脑后一条辫子,既方便狩猎征战,又能抵御严寒。

这原本只是为了适应环境的实用主义选择,却在后来被赋予了更深层的文化和宗教意义。

满族信仰萨满教,认为头发是生命的象征,剃发留辫体现了对神灵的敬畏和对自然的尊崇。

这种发式逐渐成为满族身份的象征,凝聚了族群的自豪感和认同感。

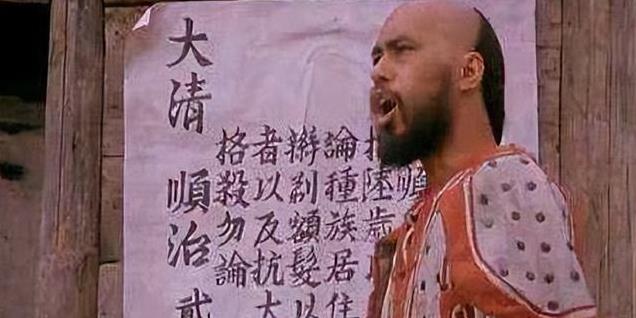

当满清的铁骑踏入中原,剃发留辫就不再仅仅是一种习俗,而成为了一种政治工具。

清朝统治者深知,要征服一个民族,不仅要征服他们的土地,更要征服他们的思想。

汉人有着深厚的文化传统,“身体发肤,受之父母”的观念根深蒂固,剃发无疑是对这种传统的挑战和冒犯。

清廷正是看中了这一点,将剃发令作为一种强制手段,试图以此摧毁汉人的文化认同,瓦解他们的抵抗意志。

剃发令的背后,隐藏的是统治者深远的政治野心:通过改变发式,迫使汉人顺服,削弱汉人对自己传统的认同,最终建立满人的威严,巩固新王朝的统治。

血色剃刀:扬州十日与江阴八十一日

顺治二年,剃发令正式颁布。

这条命令像一颗炸弹,在汉人社会引发了巨大的震动和反抗。

多尔衮或许低估了汉人对自身文化的执着,也高估了武力的震慑作用。

剃刀所到之处,血流成河。

扬州十日,江阴八十一日,这些地名不仅仅是历史的记录,更是汉人血泪的见证。

扬州,这座繁华的江南城市,在剃发令的铁蹄下变成了人间地狱。

史可法,这位忠于明朝的官员,带领百姓奋起抵抗,最终壮烈殉国。

数万扬州百姓为了保住自己的头发,付出了生命的代价。

江阴这座小城却展现了惊人的韧性。

在县令阎应元、陈明遇等人的带领下,全城百姓团结一心,抵抗清军长达八十一日。

他们用血肉之躯筑起了一道坚不可摧的长城,捍卫着民族的尊严和文化的传承。

剃发令如同一道血色剃刀,在汉人的头皮上刻下了深深的伤痕。

这些反抗虽然最终以失败告终,却展现了汉人坚韧不拔的精神和对自身文化的执着守护。

这些血与火的记忆,永远铭刻在中华民族的历史长河中。

文化囚笼:从反抗到认同

剃发令的推行不仅仅是发式的改变,更是一场文化上的侵略和同化。

清朝统治者试图用剃刀割断汉人的文化根脉,将他们囚禁在满族文化的牢笼之中。

文化的融合并非一朝一夕之事,汉人对自身文化的认同感也并非剃刀所能轻易割断的。

在剃发令的初期,汉人社会普遍存在着抵触情绪。

许多人选择宁死不剃发,以示对清朝统治的反抗。

一些士人甚至在剃发后“带发修行”,以表达自己对满清统治的不满和对汉人传统的坚守。

随着时间的推移,清朝统治逐渐稳固,满汉之间的冲突也逐渐缓和。

为了生存,越来越多的汉人不得不接受剃发留辫这一现实。

剃刀虽然锋利,却无法完全斩断文化的根基。

汉人开始在新的发式下,寻找自身的文化认同。

辫子不再仅仅是屈辱的象征,也逐渐成为了一种新的社会符号,一种身份的标识。

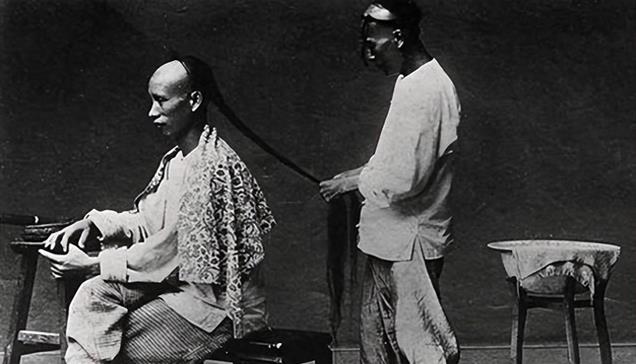

清朝统治者通过将发式标准化,规定不同阶层的辫子长度和样式,进一步强化了等级制度,也使得辫子成为了一种社会地位的象征。

辫子王朝:从身份标识到文化认同

清朝统治的深入使得剃发留辫不再仅仅是一种强制性的政治措施,而逐渐演变为一种社会习俗,一种文化认同。

这种转变并非一蹴而就,其中充满了复杂的社会心理和文化博弈。

在清朝初期,剃发留辫无疑是屈辱的象征,是汉人被迫接受的标志。

随着时间的推移,人们开始逐渐适应这种新的发式,并将其融入到日常生活中。

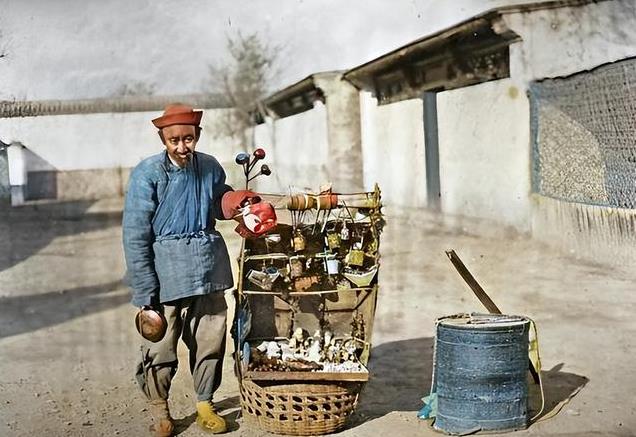

辫子的长短、粗细、装饰,逐渐成为身份和地位的象征,官员的辫子往往更加精致,而普通百姓的辫子则相对简单。

这种社会差异也反过来促进了与辫子相关的产业发展,如辫子编织、装饰等。

更深层次的是,剃发留辫开始影响人们的审美观念和文化认同。

在清朝统治的二百多年间,几代人都是在剃发留辫的环境下成长起来的。

他们对这种发式的认同,不再仅仅是出于政治上的强制,而是逐渐内化为一种文化习惯,一种身份认同。

民间甚至开始出现各种与辫子相关的文化元素,如戏曲、小说等。

这种文化上的融合,使得辫子不再是满族文化的专属,而成为了一种新的“中华文化”的一部分。

这正是清朝统治者所期望的:通过文化同化,最终实现对汉人的彻底征服。

剪辫革命:从文化符号到历史遗迹

历史的车轮滚滚向前,任何一个王朝都无法永远屹立不倒。

到了19世纪末,清朝统治日渐衰落,西方列强的入侵和国内的起义此起彼伏。

辫子,这个曾经象征着满清统治的符号,也逐渐成为人们心中压迫和落后的象征。

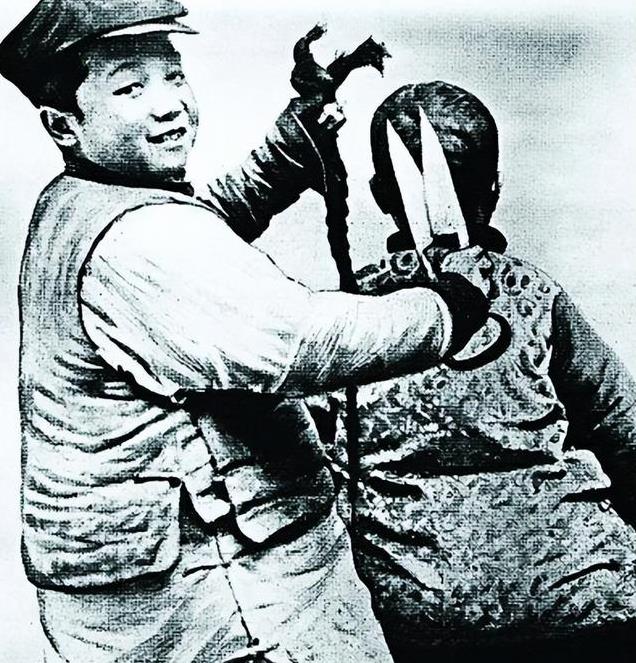

在民族主义思潮的影响下,剪辫成为了一种革命的象征,一种对清朝统治的反抗。

革命党人纷纷剪掉辫子,以示与清朝决裂,号召人民推翻腐朽的封建统治。

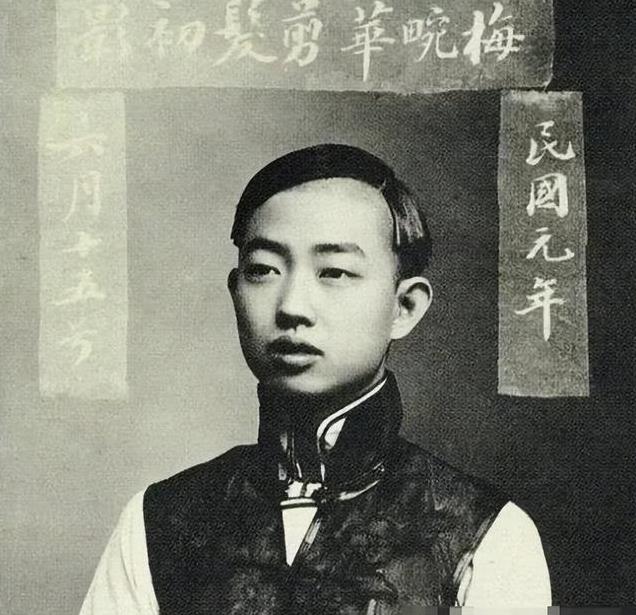

辛亥革命的爆发标志着清王朝的终结。

民国政府正式颁布法令,废除剃发留辫的制度,全国掀起了一场轰轰烈烈的剪辫运动。

人们纷纷剪掉辫子,就像剪断身上的枷锁,象征着摆脱压迫,获得自由。

剪辫不仅仅是一种发式的改变,更是一种精神的解放,一种新时代的到来。

辫子,这个曾经在历史上留下浓墨重彩一笔的文化符号,最终成为了历史的遗迹,静静地躺在博物馆的展柜里,诉说着那个时代的风云变幻。

结语

从实用主义的起源到政治工具的运用,再到文化认同的演变,最后走向历史的终结,剃发留辫这段历史,不仅仅是一部发型变迁史,更是一部中国社会变革的缩影。

它深刻地反映了统治者与被统治者之间的博弈,文化融合与冲突的交织,以及一个民族在历史长河中的抗争与适应。

剃刀的锋芒早已褪去,但头皮上的历史回响却依然清晰可闻。

文化认同的力量是如此强大,任何试图用强制手段改变它的尝试,最终都将以失败告终。

而真正的文化融合,需要的是尊重、理解和包容,而不是剃刀和枷锁。