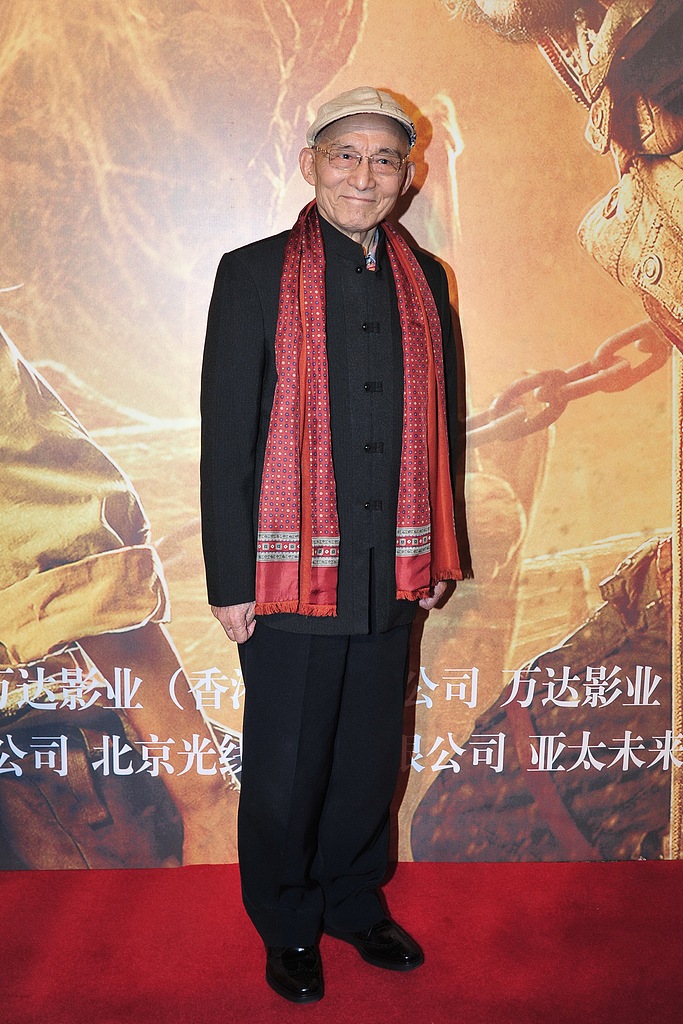

提到游本昌,每个人脑海中几乎都会浮现出他那深入人心的形象——电视剧《济公》中的“活佛”济公。作为一代经典的塑造者,游本昌凭借精准的演技、幽默的表演和独特的人物诠释,成为了中国影视作品中不可替代的一位艺术家。

尽管“济公”是他演艺生涯中的巅峰代表作,但游本昌作为一个真正的戏剧人,他的人生从未因成名之后而停滞。无论是舞台上的话剧演员,还是镜头前的演员,他都用精益求精的态度对待每一个角色,用作品折射出他对艺术的敬畏与挚爱。

1933年:一段艺术人生的起点

游本昌1933年出生于河南开封的一个普通家庭,虽然家境并不富裕,但他从小就对文艺抱有浓厚的兴趣。送他走上艺术道路的,是一次机缘巧合的机会——他凭借对表演的热爱考入了中央戏剧学院。

1951年:话剧舞台上的启蒙

从中戏毕业后,游本昌进入中国青年艺术剧院(后称北京人民艺术剧院),正式开始话剧表演生涯。话剧是一门极其考验演员演技的艺术,追求舞台表现极致的他,长期深耕在话剧领域,对人物细节的把控和情绪的精准拿捏是他多年积淀下来的优势。这段时期,他参演了无数部优秀话剧作品,并积累了扎实的表演功底。

游本昌几十年的话剧生涯为他日后从容驾驭复杂的荧幕人物,尤其是《济公》一角,打下了深厚的艺术基础。

从话剧到荧屏:济公,人生中的一座巅峰

1980年代:一位60岁的演员迎来新的尝试

1980年代,游本昌已是一名年过半百、广为影视圈敬重的话剧演员。然而,他并未因此止步或局限于舞台。那时中国电视事业正处于蓬勃发展的初期,他选择试水影视表演,这段时期,他参演了《复活》《心灵的歌》等影视作品,虽然不需要戏份过多,但每一部作品都给人以深刻印象。

1985年:《济公》的横空出世

真正让游本昌成为家喻户晓的演员,自然是电视剧《济公》。1985年,游本昌被邀请出演这部角色鲜明的作品。起初,许多人对《济公》是否能勾起观众兴趣持怀疑态度,甚至担心这样一位“疯疯癫癫”的人物难以讨喜。然而,游本昌用自己最炉火纯青的表演证明了这一点。

他将济公刻画成“癫而不狂、正义且幽默、有情有义且大智若愚”的形象,通过俏皮中透着机智、滑稽中显现正义的细致表演,将一个有着人性温度的世外高人带给了观众。从斗恶霸到救穷人,从化解村民矛盾到帮百姓拔除毒瘤,济公大快人心的正义行为和深入浅出的机锋笑料,成为那个时代荧屏的一抹亮色。

其中多个画面成为影视经典:

-他身披破衣烂衫,却让大家“笑中带悟”;

-他掐着破扇子,说着济世哲理:“酒肉穿肠过,佛祖心中留”;

-他颠颠倒倒地度人,却始终让人深信正义、公道和慈悲的存在。

6集《济公》播出后,游本昌凭借这个角色成为了“经典化”的演员。他塑造的济公从此成为代表人物,甚至时至今日一说到“济公”,观众首先联想到的皆是游本昌的扮相。

该剧在当时不仅风靡全国,还获得了极高的收视和口碑。游本昌凭借该角色拿下了“飞天奖”优秀男演员奖,成为年度最受欢迎的荧屏人物之一。

济公之后:每一个角色都熠熠生辉

尽管济公成了他人生中最具代表性的角色,但游本昌并未因此停滞。他在后续的十余年创作中,参演了许多话剧、电视剧和电影作品,扮演了众多正直慈悲、鲜活感人的角色。

1990年代:保持敬畏心的表演

在济公热潮逐渐过去后,游本昌参演了包括《宋庆龄和她的姊妹们》《燕子李三》等作品。他始终谨记艺术的价值,每一个角色都投入极大的感情,哪怕是一个小配角,他也会花上几十页笔记去研究人物心理,追求细节的完美。

晚年的慈悲与奉献

游本昌晚年的生活中,有更多的时间用来修身养性。他多次通过公益活动以各种形式推广中国传统文化,他常常提到,“人生不止是表演艺术,还有慈爱、善心更应该被珍视。”

他从未将商业化作品视为成就的唯一价值,而是更乐于凭借自己的影响力向观众传递生活价值与内心温度。

低调背后的艺术精神:生命奉献给艺术的老戏骨

游本昌那代演员的共同点就是低调与敬业。他从不炒作、不追求曝光,也从未哗众取宠。他所坚持的,是以作品和角色为媒介,为观众传递更深刻的精神内核。他曾多次在采访中提到,演员“最大成功”的体现,不是听一时的掌声,而是能留下一个“代表性的形象”,敢给观众“交作业”。

对于《济公》的成就,他始终保持着平常心。他回忆创造这个角色的过程时坦言,济公的形象并不是刻意表演出来的,而是在生活中观察、思考,再融入角色后自然流露出来的。他认为演戏的人,首先得是具备“人情味”的人。

游本昌的艺术启示:济公的精神还在,他的戏剧长存

经过大半个世纪的艺术生涯,游本昌不仅塑造了一个又一个经典角色,更为后辈演员树立了榜样。他用认真、不懈的精神赋予了艺术生命力,通过突破性的表演让观众感受到生活的温暖与力量。

他的一生如同济公一般,虽然简单、朴素,却那么不凡。他用细腻的演技和陪伴,用温润的眼光看世界,将“济公精神”融入了自己的生命。

未来,无论荧屏岁月如何翻篇,他所塑造的济公绝不会过时。正如他本人曾经为艺术所立下的神圣注解,“演员不只是演戏,而是用角色传递价值与意义”。