上世纪80年代,我国改革开放处在“摸着石头过河”的阶段,各种矛盾不断产生,领导者也面临巨大的压力。

对于先行者来说,改革不仅是“摸着石头过河”,更需要“杀出一条血路”的勇气。

也因如此,在我国改革开放的创业初期,涌现出了一批“闯将”,他们一往无前,打破了重重桎梏和障碍,取得了彪炳青史的成就。

其中,就包括“蛇口试管”(即中国第一个没有纳入国家计划、没有国家拨款进行国土开发的外向型经济开发区——蛇口工业区)的缔造者袁庚。

1983年,时任总书记胡耀邦到蛇口工业区视察时,见到了袁庚。

但这并不是胡耀邦第一次见袁庚,更早之前,袁庚便已经两次把困难“捅”到中央,得胡耀邦的两次批示解围,难题顺利解决。

1980年时,胡耀邦在中南海接见袁庚,当时,袁庚还有点不好意思,并表达了对胡耀邦两次批示解围的谢意。当时,胡耀邦便对袁庚道:“处理这些问题是我们的职责,应办的事情还是要办!”

1983年时,袁庚再见胡耀邦,作了长达半小时的汇报,得到了胡耀邦的赞赏。

也是在这次汇报中,袁庚说了那句悲壮之语,他说:历史上凡改革者,大都没有好下场……

那么,袁庚究竟何许人也?他的身上发生了哪些故事?他为何说这句话?后来又怎么样了呢?

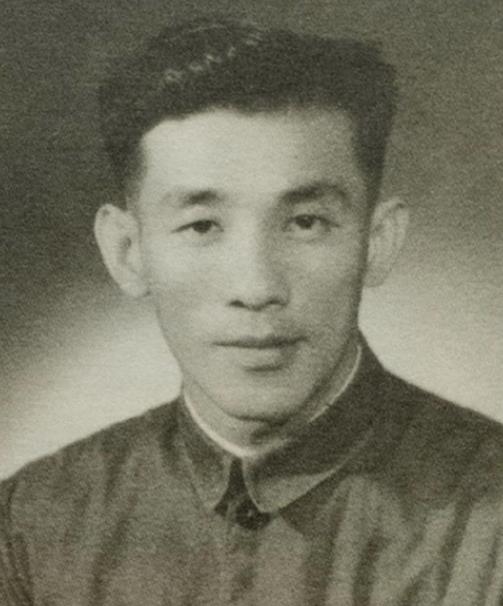

袁庚,原名欧阳汝珊,1917年出生于广东,1939年入党,曾先后担任东江纵队情报负责人,两广纵队炮兵团团长、中央调查部特工,从烽火岁月中一路走来,父亲和儿子皆在战火中丧生。

在一段风雨岁月中,袁庚受到无端指责,被关进秦城监狱,在周恩来总理亲自过问下才终于恢复自由。

后来在廖承志的帮助下,袁庚进入到交通部工作,担任了交通部外事局局长,负责签署了我国同有关国家的11个海事协定。此外还曾多次陪同交通部部长叶飞出国考察。

1978年,袁庚61岁,不知不觉到了安度晚年的年纪,他开始思谋着回家养老。结果就在这时,叶飞突然交给了他一项特殊任务,赴香港检查交通部所属的香港招商局工作。

也正是这项特殊任务,将袁庚推向了历史前台。

对于仅一江之隔的繁华香港和深圳一片荒滩之间的巨大差距,袁庚感到震惊。两个月后,他即带着调研报告回到北京,以交通部党组名义起草了一份给党中央、国务院的《关于充分利用香港招商局问题的请示》,提出了招商局历史上著名的24字经营方针:“立足港澳,背靠国内,面向海外,多种经营,买卖结合,工商结合”。

这些请示和方针,为招商局争取到了最大程度的经营自主权。

1978年10月,袁庚即正式被交通部党组委派赴港主持工作,成为招商局历史上“第29代掌门人”。

1979年初,袁庚经过一番四处考察,选定了当时还是一片荒山野岭的深圳蛇口,向中央大胆建议,设立蛇口工业区,作为招商局发展工业、创办工厂的基地。

从此,袁庚开始在大幕渐起的改革开放中鼎立潮头。

对于改变蛇口贫穷落后的面貌,袁庚内心的愿望是极其强烈的,以至于他在向中央提交了设立蛇口工业区的报告之后,还未等到中央批复,就开始了工业区的前期准备工作。

正因如此,对他“搞独立王国”“独断专行”的告状信一直都没有断过。

一直到当年7月,中央终于批准了袁庚设立蛇口工业区的建议。

更鼓舞人心的是,当时中央甚至曾想将整个南头半岛,相当于整个深圳面积的一半都划分蛇口工业区,但袁庚等第一批创业者没敢全要,最后只要了2.14平方公里。

对此,袁庚后来曾解释,当时在一片荒滩上开发一平方公里的总投资将近1亿元,2.14平方公里就是2.14亿元,而他们当时手上的资金,只有5000万元人民币,仅为投资总额的八分之一。这还是国家给他们提供的唯一财源,即招商局5年不上交的利润,其余的钱,则要自己想办法,所以他们才没敢全要,而只要了2.14平方公里。

1979年7月8日,蛇口工业区正式破土动工,随着一声震天巨响,开始了开山填海、建港修路,浩浩荡荡的基建工作,打响了改革开放的“第一炮”。

1980年大年初一,距蛇口破土动工7个月后,袁庚曾带着孩子挨家挨户地给蛇口的蚝民们拜年,其中一位蚝民还是袁庚30多年前任两广纵队炮兵团团长时的老战友。

这次拜年,对袁庚触动很大。看着蚝民们居住的简陋破旧,漏风漏雨的屋子,袁庚更觉得肩上担子千斤重,下定决心要将蛇口建设成他心目中的“东方夏威夷”,让父老乡亲们实现物质上、生活水平上的彻底解放。

而就在1980年4月,此前招商局为加快蛇口港施工进度而实行的四分钱奖励制度突然被勒令叫停,工业区的施工速度慢了下来。

袁庚二话不说,便将一起四分钱的“官司”闹到了中南海。

而这起因四分钱引起的“官司”,其实就是此前在建蛇口工业区港口码头时,施工单位领导见吃惯了“大锅饭”的工人们干劲不足,每人每天运泥二、三十车,工程进展缓慢,为调动工人积极性,于是提出实行定额超产奖励制度,完成定额奖励2分,超定额者,每超一车奖4分。如此,工人热情高涨,半年时间就多创造了130万元产值。

这一件奖励制度后来也便延续下来。袁庚将这起四分钱的“官司”一直打到了中南海胡耀邦的案头,最后得胡耀邦批示,四分钱奖励制度于当年8月重新恢复。

制度恢复后,工地运泥量很快又从每人每天20车猛增到了100多车。

这样从破土动工开始,前后仅两年多的时间,蛇口就完成了“五通一平”(水、电、通信、道路、煤气、平整土地)的基础建设。

1981年港督麦里浩访问蛇口,惊讶道:“在香港,完成蛇口当时的建设规模,要四年半的时间。”

而蛇口之所以能创造这样的高速度,离不开袁庚这个掌舵者。

同年,蛇口工业区进入热火朝天的初创阶段,为了进一步激发建设者的创造力,袁庚第一次提出了那句后来响彻大江南北的著名口号,“时间就是金钱,效率就是生命”。

当时口号后面其实还有4句话:“顾客就是皇帝,安全就是法律,事事有人管,人人有事管。”后经修改凝练为“时间就是金钱,效率就是生命”。

时至如今,这句口号依然广为流传,有企业将这句口号奉为圭臬。但在当时的蛇口工业区,这句口号引发了激烈的争论和反对,写着这句口号的巨型标语牌更是“命运多舛”,多次被竖起,又被拆下。

袁庚因此被人攻击:“比资本家还要狠,资本家只要钱,袁庚却要钱又要命……”

而尽管争论未息,攻击未止,袁庚却始终坚持将写有“时间就是金钱,效率就是生命”的巨型标语牌竖立在了工业区最显眼的位置。

这句标语也果然如振聋发聩的春雷一般对工业区的高速发展发挥了重要作用。

1981年底,招商部发展部的年度总结报告中,对外招商引资的数目为零,当时袁庚还将责任全部揽在自己的身上,直言:“没有人来投资,工厂办不了,追究下来,我来负全责。大不了,我回秦城。”

但很快到了1983年,蛇口工业区已经有42家外商独资或合资企业开始投产,产品包括铅材、集装箱、家用电器、服装等。

同年,胡耀邦来到蛇口工业区视察,这时的蛇口工业区,已经以蛇口速度和蛇口模式而闻名全国。

袁庚向胡耀邦作了半个多小时的工作汇报,得到了胡耀邦的肯定和赞赏,但机遇与挑战并存,蛇口工业区的改革这时依然还面临着许多障碍,“每迈出一步都有困难和阻力”。

对此,袁庚不无悲壮地回顾道:“从历史上看,改革者大都没有好下场,从商鞅变法到王安石,到康梁维新变法,再后来的六君子都失败了。”

但是,在蛇口工业区,袁庚同时表示,自己相信“有党中央正确路线指引,又有中央领导带头改革,改革一定能成功”,像他这样的冒险家也不用担心落得“五马分尸”。

正因如此,袁庚的改革决心更大了。

也是在这次的汇报中,袁庚借机大胆进言:“如果群众有权选举和监督干部,我相信可以改变一下干部的结构和干部的作风。我们想做这样一个不太小的改革,准备冒一点风险”。

当时身处第一线的袁庚,在错综复杂的矛盾中处于风口浪尖上,而胡耀邦的处境又未尝不是如此。

但听到袁庚不畏风险,坚持改革的话,胡耀邦当时便一边点头一边说:“好,很好!”

此后,袁庚对工业区的领导机构、人事干部任用制度、劳动用工制度以及工资福利制度进行大胆改革,力举舆论监督,鼓励地方报纸向自己在内的高官“开炮”;从群众无记名民主选举当地最高的管理机构“蛇口工业区管理委员会”,到人民的投票来决定领导干部的去留,搬掉了“干部终身制”的铁交椅,让有专业知识、德才兼备的中青年在工业区管理机构中占优势,平均年龄不超过45岁。

1984年,邓小平视察蛇口工业区,进一步为工业区放权,并表示:“蛇口快的原因就是给了他们一点权力。”

与此同时,在这次视察中,邓小平肯定了袁庚提出的“时间就是金钱,效率就是生命”的口号,自此,围绕这个口号持续3年的争论才逐渐平息。

此后,蛇口工业区继创造了率先实行人才公开招聘、分配体制改革、住房商品化、建立社会保障体系等24项“全国第一”后,在袁庚的推动下,新中国第一家由企业创办的股份制商业银行——招商银行、新中国第一家由企业创办的商业保险机构——平安保险,先后在蛇口成立。时至如今,两家企业都已经成长为世界500强企业。

1992年,袁庚又率先将“空谈误国、实干兴邦”的标语牌在蛇口竖起。同年12月,袁庚退休。

自此,袁庚主持蛇口工作14年,同时也是执掌招商局14年,招商局资产从4800万元人民币增至56亿元人民币,翻了近117倍,而蛇口工业区的身家则已经达到200亿。

人们感慨袁庚离任后为后人留下的这笔巨大财富,对此,袁庚坦言:能够给后人留下一些财富是自己一生的幸事。同时,他也一再强调:

“不能夸大我个人的作用,没有改革开放,蛇口是不可能成功的。我正好是碰上了好时机,碰上了像邓小平、胡耀邦这样一批国家领导人,应该说,机遇选择了我,我抓住了机遇。”

1993年,深圳市完全收回蛇口工业区的自治管理权,蛇口完成“试管”使命,自此不再有争议,亦不再有启示。

此时,完成历史使命的袁庚,自十几年前从北京南下,已经很少回北京,出于对家乡的思念,他最终选择留在蛇口安度晚年,直至去世。

2016年1月31日,哀庚在深圳蛇口逝世,享年99岁,自此走完了改革闯将的实干一生,在当代中国历史丰碑上留下浓墨重彩的一笔,他的名字也将永远铭刻在人民心中。

石头

毛主席才是中国历史上最大的改革者。