迄今为止,依然有很多人将“蒙古帝国”视为“文明破坏者”,与之相匹配的词汇包含并不局限于“暴力、破坏、杀戮、压制、榨取、强夺、强制、无知、蒙昧、粗野、野蛮、邪恶、非文明”等等。

就拿俄罗斯来说,相当多的历史著述不仅对金帐汗国的统治持强烈的否定与抵制态度,还不断强调“蒙古—鞑靼桎梏(mongolo-tatarskoe igo)”对俄罗斯传统文化造成的破坏性的影响。

比如苏联官方发行的《苏联大百科全书》就指出:

蒙古一鞑靼桎梏对俄罗斯大地的经济、政治和文化发展产生了消极的、严重衰退的影响。持续了240年的蒙古一鞑靼桎梏,是罗斯落后于一些西方国家的主要原因之一。

当然,在蒙古帝国“毁灭文明”的历史进程中,最令今人胆寒与心悸的,莫过于三次西征过程中的残酷屠城。

那么问题来了,屠城真的是因为蒙古人天生肆虐嗜血吗?他们真的只是单纯的“文明毁灭者”吗?我查阅了一些资料,接下来和大家简单聊聊。

罗斯诸国境内的金帐汗国官员

1)西征中的“屠城”史学界普遍认为,蒙古军队的暴虐主要体现在成吉思汗与窝阔台时期。

在成吉思汗西征期间(1217—1223),以讹答刺、不花剌(布哈拉)、玉龙杰赤(库尼亚-乌尔根奇)、帖必力思(大不里士)、巴里黑为代表的中亚名城,均遭遇到了灭顶之灾。

根据伊斯兰史料记载,不花剌城于1210年失陷后,守城官兵与负隅顽抗的市民们被屠戮殆尽,即便是那些没有参与抵抗的百姓们也遭到了“有条理的洗劫和虐待”;慑于蒙古军队声威的撒马尔罕城居民,选择主动投降。可即便如此,依然有很多市民被残酷杀害。

位于玉龙杰赤古城的谢赫奈只木丁•库卜拉的陵墓

1221年春,蒙古军队攻入呼罗珊地区。同年2月,拖雷率兵攻克了莫夫(马里)城。除了400名工匠外,城中的男女老幼全部被杀。据伊斯兰史料记载,拖雷本人“坐在自己的金椅上,目睹了整个过程。”

不久,拖雷的大军又攻克了另一座名城——尼沙普尔。为了给战死于此的妹夫脱合察儿报仇,这座城市被蒙古人彻底摧毁。

根据当时的伊斯兰学者手著的文献记载,死于蒙古人之手的民众多达一百七十四万七千人,即便是城中的猫狗等动物也未能幸免。除此之外,“所有的尸体都被砍头,首级按男、女、小孩分别被堆成了金字塔形。”

细密画中的拖雷与王后唆鲁禾贴尼

除了肆无忌惮的屠戮之外,河中与呼罗珊地区都成为了蒙古军队掠劫人口的“重灾区”。

志费尼在《世界征服者史》中就如是写道:

在讹答刺,那些刀下余生的庶民和工匠们,蒙古人把他们掳掠而去,或者在军中服役,或者从事他们的手工艺,成吉思汗从不花刺进兵撤麻耳干,他们也向那里去。

拉施特也在《史集》中指出,“那些从剑下赦免的人民和工匠,一部分被驱到不花刺、撒马尔罕等地充当哈沙儿队(即攻城时走在最前面的人堆)。”

有学者推算,蒙古军队在呼罗珊地区掳掠的人口应在80—90万,在河中地区劫掠的人口超过了40万。

除掉战争中的损失(按1/4计)后,他们从中亚掳掠的人口接近100万。他们跟随蒙古军队转战各地,其中就有很多人来到了元代中国境内。

“成吉思汗在布哈拉的星期五清真寺中发表讲话”

2)为什么要屠城?不过话说回来,在不同的著述文献中,围绕蒙古军队屠城的死亡人数的记录一直相差很大。

就拿中亚名城赫拉特来说,根据当时中亚与波斯历史学家的观点,死于蒙古人屠刀下的民众在160万至240万之间;西方学界认为,当时聚居于城中的民众可能在35万到50万之间,其中包括城外逃来的难民。

日本学者杉山正明考证后认为,当时的赫拉特城内最多只能容纳10万居民,“如果有一百六十万人甚至是二百四十万人被杀的话,那么不仅是赫拉特及其周边地区,大概包括赫拉特在内的呼罗珊地区整体应该都会人烟绝迹。”

为了验证自己观点的准确性,他进一步指出,“实际在赫拉特的市街上,在成吉思汗远征后就立刻有名作卡尔提德(Kartids)家族的在地势力在蒙古承认下成立了一个地方政权,终蒙古一代获得极大繁荣。历史上,并看不到赫拉特在卡尔提德家族崛起的当前有大规模时代断绝的迹象。”

赫拉特古城遗址

但不管怎么说,蒙古军队的屠城事例是真实存在的,我相信也不会有人说“屠城是杜撰的”一类的暴论。

不过话说回来,我们不能简单地将这种令人发指的行为简单归咎于蒙古人“天生嗜血”或“缺乏文明”。

用发展的眼光看,“屠城”更像是一种精心算计的战术。因为人数本就不占优的蒙古人深刻地意识到,“不战而屈人之兵”远比攻城更有效。

其结果就是,他们通常会利用间谍或战乱幸存者们大肆传播与“蒙古恐怖”相关的谣言。

这既可以防止蒙古战线后方的叛乱,也容易使其他地方的民众产生恐惧从而主动投降,最大限度地减少本方战斗人员的损失。

实际上,当时的蒙古人一直以擅长使用阴谋诡计著称。比如他们会故意点燃大量篝火,将树枝绑在马尾上搅起尘土,以掩饰部队的实际人数;会在备用马匹上放置假人,以一字纵队骑行,在远处伪装以虚张声势;还将牛群和马群驱赶至敌军中以打乱其阵型,并趁乱进攻。

由此我们可以推测,关于蒙古屠城的具体死亡人数,大概率会有一定程度的夸大之嫌,因为这本身就是“心理战”的重要产物之一。

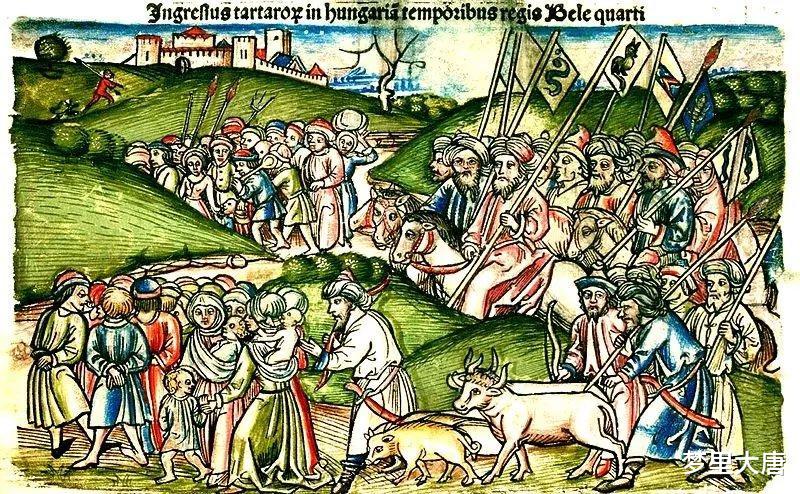

欧洲中世纪手抄本上的“蒙古入侵”

3)和平“接受”杭州?实际上,到了蒙哥汗时期,蒙古军队就已经比较“文明化”了。比如在《元史》中就出现了“皇子阿速带因猎独骑伤民稼,帝见让之,遂挞近侍数人”以及“士卒有拔民葱者,即斩以徇。由是秋毫莫敢犯”等记录。

忽必烈在经略中原期间,也基本以安抚与招降为主。攻打大理国时,在得知劝降使者被杀后,一度要誓言“屠其城”,但还是在多位臣僚的劝解下主动收回了成命。

在开启于至元六年(1269)的灭宋之战中,他以“(北宋)曹彬不嗜杀,一举而定江南”为依据,告诫主将伯颜“勿使吾赤子横罹锋刃”。

因此,元军一路所向披靡,以摧枯拉朽之势击败了各路南宋守军。至元十三年(1276)二月,谢太后携时年5岁的恭帝与百官出降,元军顺利接收南宋都城临安(杭州)。

与半个世纪之前的成吉思汗西征截然不同,元军几乎做到了真正意义上的秋毫无犯。实际上,少数的流血事件,反倒是南宋士兵造成的。

简单地说,“一部分担心日后生活得不到保障的下级将士,在逃离杭州之前,擅自闯入市内的民宅,放肆地展开了强抢、掠夺等暴行。”

元朝灭南宋示意图

值得一提的是,当时在南宋宫廷担任乐师的汪元量,以诗歌的形式真实记录了这个大动荡年代的种种细节。

根据他的观察,当时的杭州城并没有什么显著变化,市面上一切依旧,没人要求南宋军民门改换服装和发型,历代流通的铜钱照样行用。

如果说唯一的不同,那就是街面上多了不少北方人。他们进城后要么成群结队参观市容,要么主动与当地人参与交易,市场反倒更加热闹了。另外,这些外地人的口音与奇装异服一度引起了本地人的好奇。正所谓:

衣冠不改只如先,关会通行满市廛。

北客南人成买卖,京师依旧使铜钱。

南宋临安城平面图

一位亲历了宋元易代,名叫潘纯的诗人,在晚年将自己的杭州见闻写进《送杭州经历李全初代归》一诗当中。这首诗开头的部分这样写道:

东家老人语且悲,衰年却忆垂髫时。

王师百万若过客,青盖夜出人不知。

巷南巷北痴儿女,把臂牵衣学番语。

高楼急管酒旗风,小院新声杏花雨。

比来官长能相怜,民间蛱蝶飞青钱。

黄金白璧驮西马,明珠紫贝输南船。

简单地说,进城的元军纪律还不错,对本地市民的生活也没有什么惊扰,南宋幼帝与太后等人出宫北上都是秘密进行的,市民全不知情。

市场依旧繁荣,商人从远方贩来的奇珍异货,马驮船载,不断涌来,杭州城里的商业贸易更加红火了。

杭州城内的小孩子们显然没有所谓的“家国情怀”,反倒是一直对街上凭空多出来的北方人充满了好奇。

他们成群结队,叽叽喳喳,跟在他们的后面,看他们走路,看他们骑马,学他们说话,一切都是那么有趣。

南宋德寿宫遗址博物馆的园林建筑

值得一提的是,据《元史》所载:

阿塔海、阿剌罕、董文炳诣宋主宫,趣宋主鳷同太后入觐。郎中孟祺奉诏宣读,至“免系颈牵羊”之语,太后全氏闻之泣,谓宋主鳷曰:“荷天子圣慈活汝,当望阙拜谢”。宋主鳷拜毕,子母皆肩舆出宫,唯太皇太后谢氏以疾留。

除此之外,忽必烈特别要求:

秘书省图书,太常寺祭器、乐器、法服、乐工、卤簿、仪卫,宗正谱牒,天文地理图册,凡典故文字,并户口版籍,尽仰收拾。前代圣贤之后,高尚儒、医、僧、道、卜筮,通晓天文历数,并山林隐逸名士,仰所在官司,具以名闻。名山大川,寺观庙宇,并前代名人遗迹,不许拆毁。鳏寡孤独不能自存之人,量加赡给。

在今天看来,无论是对具有较强歧视色彩的“系颈牵羊礼”的免除,还是同步推行的一系列抚慰政策,不仅在很大程度上宣扬了胜利者的仁德,也收获了南宋各地军民的信任。

电影《马可波罗》中的忽必烈与群臣

4)南宋君臣的礼遇待局势稳定后,包括汪元量在内的一行人北上觐见忽必烈。经过一个月的长途跋涉,一行人等抵达北京。

值得一提的是,这些人都得到了妥善接待。根据汪元量的记载,每天不仅有六千斤羊肉的供应,还能享受到从西域进口的葡萄酒,至于下酒菜更是真正意义上的美味:

每月支粮万石钧,日支羊肉六千斤。

御厨请给蒲桃酒,别赐天鹅与野麇。

几天后,忽必烈举行了隆重典礼,正式履行了受降仪式。典礼结束后,马上举行了盛大宴会,大张旗鼓地为南宋君臣们接风洗尘。

席间,忽必烈好言问候了远方来客一路辛苦,察必皇后也出席了宴会。对此,汪元量如是记录道:

皇帝初开第一筵,天颜问劳思绵绵。

大元皇后同茶饭,宴罢归来月满天。

忽必烈在元大都

实际上,这只是第一次宴会而已。接下来,汪元量一口气写了九首诗,记录了总共十次宴会的盛况。

第二筵开入九重,君王把酒劝三宫。

驼峰割罢行酥酪,又进雕盘嫩韭葱。

第三筵开在蓬莱,丞相行杯不放杯。

割马烧羊熬解粥,三宫宴罢谢恩回。

第四排筵在广寒,葡萄酒酿色如丹。

并刀细割天鸡肉,宴罢归来月满鞍。

第五华筵正大宫,辘轳引酒吸长虹。

金盘堆起胡羊肉,御指三千响碧空。

第六筵开在禁庭,蒸麋烧鹿荐杯行。

三宫满饮天颜喜,月下笙歌入旧城。

第七筵排极整齐,三宫游处软舆提。

杏浆新沃烧熊肉,更进鹌鹑野雉鸡。

在元朝,可以看到很多“异样”的面孔

第八筵开在北亭,三宫丰燕已恩荣。

诸行百戏都呈艺,乐局伶官叫点名。

第九筵开尽帝妃,三宫端坐受金卮。

须臾殿上都酣醉,拍手高歌舞雁儿。

第十琼筵敞禁庭,两厢丞相把壶瓶。

君王自劝三宫酒,更送天香近玉屏。

总而言之,忽必烈丝毫没有为难这些主动归顺的南宋君臣们。小皇帝赵显被封为“瀛国公”,他的爷爷赵与芮被封为“平原郡公”,谢太后被封为“寿春郡夫人”,就连汪元量本人也因为会弹琵琶的而得到了赏赐。汪元量难免心怀感激,写下了这样一首诗:

一人不杀谢乾坤,万里来来谒帝阍。

高下受官随品从,九流艺术亦沾恩。

元朝的贸易经济,在当时是非常发达的

5)谁在打造“野蛮蒙古”??进入19世纪以后,已经完成工业革命并成为列强的欧美各国,同时奠定了以欧洲为中心的世界观与知识架构体系。

作为对比,从前被认为一度使欧洲陷入恐惧之中的蒙古,成为了“落后的、理应被征服的、无条件接受欧洲统治的亚洲”的代名词。

这就意味着,欧美各界是不可能以实事求是的态度正面、客观帝看待蒙古帝国及其时代的。原因很简单,这不符合“以欧洲为中心”的视角。

实际上,打造“野蛮蒙古”这一负面印象的始作俑者,正是这一时期的欧洲。

《多桑蒙古史》之所以在19世纪上半叶在欧洲大受欢迎,就是因为其有意贬低蒙古的说法,同时与即将正式开始侵略亚洲的“契机”以及那一时代的氛围和情绪是相符合的。

中文版《多桑蒙古史》封面

值得玩味的是,长期任职于瑞典外交部门的多桑,其实是个如假包换的亚美尼亚人。

相传,他一直以“蒙古帝国将自己的祖国推入灭亡之深渊”为由,对这个昔日强大的帝国有着与生俱来的厌恶和憎恨。

但现实情况是,从1064年开始,亚美尼亚就被拜占庭帝国征服。进入1071年以后,又转而接受塞尔柱突厥的统治,大概从1220年开始,不得不接受蒙古帝国的统治。

可以说,事实上亚美尼亚在更早的时期就已经失去了故土。

实际上,在被拜占庭帝国征服后,亚美尼亚贵族被迫迁移到地中海东岸的奇里乞亚(小亚美尼亚)建立了卢比尼王朝。由于与蒙古保持着友好关系,因此度过了一段较为安逸的时光。

至于彻底将之灭亡的罪魁祸首,是一直与伊尔汗国关系不睦的埃及马木留克王朝。

但不管怎么说,这种“野蛮蒙古”的负面印象,被一直以“西方中心”为前提欧美的历史学家继承。实际上,这种情况在亚洲历史学家中也很明显,其残留的影响至今仍然不少。

直言不讳地说,欧美打着“文明化使命”的旗号使自己正当化,其自负傲慢以及刻意的谎言可谓不胜枚举,比如对亚历山大大帝的极端英雄化等等。

令人感到遗憾的是,很多亚洲人依然坚信近代欧洲为了自身利益所制造出的虚像是世界史上不可动摇的定论。

坤舆万国全图

6)尾声总而言之,提前准备好的带有结论性质的评价,十有八九都是误解之源,除了扩大混乱之外几乎一无是处。对此,杉山正明发出了这样的感慨:

一方面,不当的评价或曲解,抑或不尽于理的非难与断罪是不妥的;但另一方面,太过头的善评与美化,莫名其妙的赞美与颂扬也令人可怕。因为那都是过度深信,有其目的,有时也是一种明知故犯的谎言。

最后想说的是,“将现代的价值观或印象过度套用在过去,凭借一些当时的方便来解释,也只能让我们离真实存在的历史愈来愈远。”