动动您发财的小手,点赞关注,欢迎在评论区讨论!!!

-当江西某银行的监控摄像头记录下七旬老人攥着存折坚持贷款200万的画面时,谁也没想到这竟是人工智能时代信任危机的缩影。

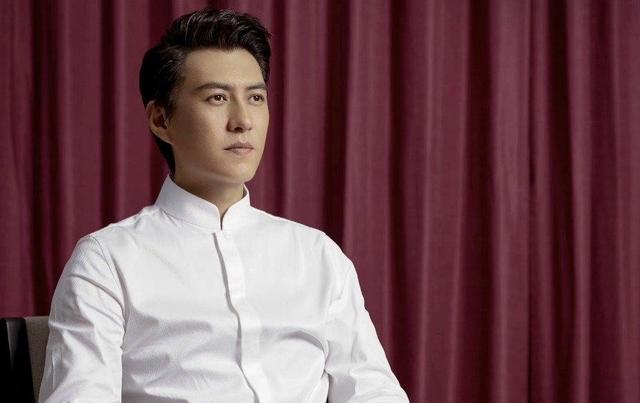

老人手机里那个标注"东弟"的聊天框,藏着经过AI深度合成的影视素材——从《伪装者》的明楼到《我的前半生》的贺涵,诈骗分子将靳东每个表情肌理都复刻得滴水不漏。

这种数字世界的完美骗局正从娱乐圈蔓延至普通人的生活。

上海浦东的张阿姨两年间向"靳东"转账19.6万元,深夜收到的语音消息里,克隆声纹的低音炮说着"拍完戏就娶你"的承诺。

某反诈中心数据显示,2023年AI换脸类诈骗激增430%,七成受害者是50岁以上女性,这些数字背后是无数个破碎的家庭与崩塌的亲情信任。

技术作恶的触角已突破明星肖像权范畴。

张文宏医生的数字分身在直播间推销蛋白粉,弹幕里老人们虔诚刷着"听张医生的";刘晓庆点开冒用她名义的AI视频,惊见"自己"在兜售三无保健品;雷军的声纹被制成语音包,从吐槽假期到粗口骂人,各种版本在社交平台病毒式传播。

这些看似荒诞的场景,正在真实世界里每天上演。

当全国政协委员靳东在政协会场举起话筒时,他带来的不仅是个体维权诉求。

提案中透露的某犯罪团伙利用同一套AI模板同时维系136名中老年女性"恋爱关系"的数据,撕开了科技伦理缺失的残酷现实。

这位习惯在影视剧里演绎完美人设的演员,此刻成为戳破虚拟泡沫的破壁者。

司法界对此迅速作出反应。

杭州互联网法院受理首例AI换脸侵犯人格权案,某MCN机构主动下架3000多个明星仿冒账号,工信部官网开辟专题报道。

这些连锁反应印证着社会对技术失控的集体焦虑,也凸显出立法监管的紧迫性。

法律专家指出,现行《民法典》虽将声音纳入人格权保护,但AI侵权取证仍面临技术鸿沟。

技术治理需要多维度破局。

北京航空航天大学研究者开发的动态虹膜识别系统,能捕捉人类眼部血管的微颤动;深圳某实验室研发的皮肤纹理检测算法,可识别AI生成的虚假毛孔。

这些创新虽为识别伪造内容带来曙光,但技术对抗终究是治标之策。

正如某网络安全工程师所说:"生成式AI的进化速度远超检测技术,这场攻防战没有终点。

"

数字素养教育成为关键防线。

社区老年大学开设的"AI防诈课堂"场场爆满,志愿者手把手教老人识别视频边缘虚影和表情卡顿。

北京某中学将深度伪造技术原理纳入信息技术课,孩子们制作的科普短视频在短视频平台获百万点击。

这种自下而上的认知革命,或许比技术监管更能筑牢防线。

平台责任在这场治理中尤为关键。

某电商平台下架"50元定制明星祝福"服务的同时,悄然上线AI内容自动标识系统;短视频巨头调整算法推荐规则,对未标注的合成内容实施流量降权。

这些自发整改虽显被动,却折射出行业生态的微妙转变。

某互联网观察家评论:"当流量红利变成法律风险,商业逻辑自然会驱动变革。

"

在这场人类与技术的博弈中,有个细节耐人寻味:靳东签署提案时,西服口袋露出《AI伦理白皮书》的边角。

这个曾被戏谑"爱掉书袋"的演员,用钢笔尖在建议书上落下遒劲字迹的模样,恰似数字时代的堂吉诃德。

当AI生成的"靳东们"仍在短视频里编织甜蜜谎言,现实中的提案者已推开立法会议室的玻璃门。

技术狂飙的时代,我们究竟需要怎样的安全阀?是更严苛的法律条款,更智能的识别系统,还是更深厚的数字素养?或许答案藏在那位江西老人幡然醒悟后的感慨里:"现在我知道,手机里的笑脸不一定是真心,但法律该给真心划条底线。

"

你支持对AI换脸技术实施分级监管吗?如果你的家人遭遇数字分身诈骗,你会如何帮他们守住信任防线?欢迎在评论区分享你的观点。