阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|波克

编辑|波克

前言:

1947年,中原大地战火纷飞,刘邓大军深陷敌军包围,局势已近绝境。

就在最危急的时刻,敌人却突然做出一个让人匪夷所思的决定——一名敌军师长主动放开了一条生路。这是临阵生怯,还是另有隐情?

面对生死攸关的战争,这样的“意外”简直闻所未闻。敌军的这个举动,不仅改变了刘邓大军的命运,也为历史留下了一段扑朔迷离的谜团。

是什么样的原因,能让敌军临阵“反常”?是对抗的策略变数,还是个人信念的挣扎?

汝河畔的绝地逢生1947年8月,正值中国内战的关键时期。

刘邓大军经过一番艰苦卓绝的长途跋涉,终于来到了汝河边。

然而,迎接他们的并不是久违的安宁,而是敌军精心布置的天罗地网。

国民党军队早就得到了刘邓大军即将到达汝河的消息,蒋介石亲自下令,要在汝河布下重兵,誓要将刘邓大军一网打尽。

为了断绝刘邓大军渡河的可能,国民党军队甚至在刘邓大军抵达前夜,将汝河周边的所有船只付之一炬。

熊熊烈火映红了夜空,仿佛在预示着即将到来的一场恶战。

此时的刘邓大军已是强弩之末,他们刚刚从泥泞不堪的“黄泛区"脱险而出,又被敌军穷追不舍。身后是步步紧逼的3个整编师,前方是严阵以待的国民党军队,汝河成为了刘邓大军生死存亡的关键。

时间就是生命。刘伯承深知,若不能在一天之内突破敌军的汝河防线,刘邓大军将陷入腹背受敌的绝境。

他当机立断,下达了搭建浮桥、强攻敌军阵地的命令。然而,面对以逸待劳的敌军和天险般的汝河,胜利的天平似乎早已倾斜。

在这紧要关头,刘邓大军将士们没有被眼前的困境所吓倒。

他们明白,这是一场关乎全局的战斗,关系到整个中国革命的命运。失败不是一个选项,唯有拼尽全力,才能换来一线生机。于是,战士们咬紧牙关,誓与汝河共存亡。

浮桥搭建的工作在敌军的炮火中展开。一块块木板被抛入水中,在激流中载沉载浮。

架桥的战士们不顾流弹四溅,一次次跳入水中,用血肉之躯为战友们铺就一条生命之路。

与此同时,主力部队在刘伯承的指挥下,发起了声势浩大的强攻。战士们怀着必胜的决心,一波波冲向敌军的阵地。枪林弹雨中,他们不畏牺牲,用自己的生命为战友开辟出一条血路。

就这样,在刘邓大军将士们不屈不挠的努力下,一个渡河登陆的突破口终于被打开。尽管伤亡惨重,但希望的曙光已经出现在地平线上。

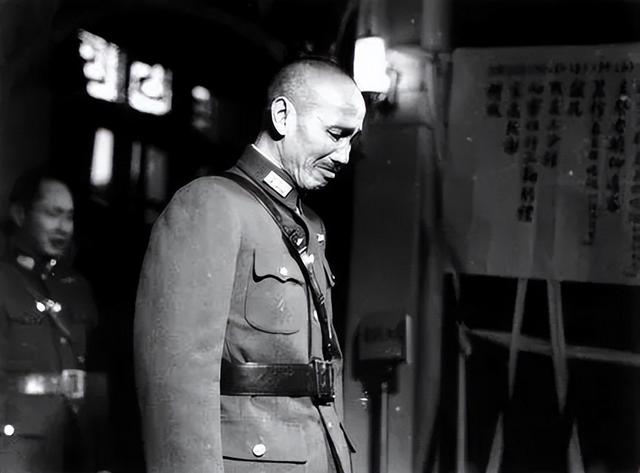

潜伏在敌军中的“我们人"就在刘邓大军陷入绝境之时,一个潜伏在敌军内部的身影,却在暗中为他们点燃了希望的火种。他就是国民党110师师长廖运周。

廖运周是一名隐藏很深的共产党员。早在读书时代,他就加入了共产党,在周恩来等人的领导下投身革命。

即便在南昌起义失败后,他也始终坚持革命理想,在家乡组织革命活动。

然而,命运的齿轮转动,廖运周最终加入了国民党军队,并凭借其出色的军事才能,在抗日战争中屡立战功,被提拔为110师师长。

表面上,廖运周已是国民党的得力干将,但他的内心从未动摇过对革命的信仰。

当刘邓大军到达汝河前,廖运周就已经向刘伯承发出密电,表达了率部起义的意愿。然而,刘伯承考虑到廖运周潜伏在敌军内部的特殊身份,让他继续隐忍待时。

在国民党军中,像廖运周这样暗中支持革命的将领并不在少数。他们有的是因为对国民党政权的失望,有的是被共产党人的理想所感召。

尽管身处敌营,但他们始终以革命事业为己任,时刻准备为革命做出贡献。

这些隐藏在敌军内部的“我们人",是中国革命的一支特殊力量。他们远离党组织,孤军奋战,用自己的方式为革命保驾护航。

他们或智斗强敌,或明哲保身,但始终不忘初心,等待着为革命挺身而出的那一刻。

廖运周就是这支特殊力量的杰出代表。多年来,他在国民党军中朝夕相处,却从未被蒋介石的权势所诱惑。

他明白自己肩负的使命,深知自己每一步行动都关乎革命的成败。他小心翼翼,步步为营,等待着为刘邓大军雪中送炭的机会。

正是有了像廖运周这样的“我们人",中国革命才能在艰难困苦中不断积蓄力量,才能在绝境中柳暗花明。他

们是革命道路上一盏盏明灯,指引着革命的方向,照亮了胜利的道路。

千钧一发 绝处逢生战斗打响了。汝河上硝烟弥漫,枪炮声震天。

刘邓大军的将士们一批批倒下,又一批批冲上前去。鲜血染红了浮桥,却无法阻挡他们前进的步伐。

而在敌军的阵地上,廖运周望着战场,心急如焚。他明白,现在正是刘邓大军最危急的时刻,也是自己挺身而出的时候。

于是,他暗中给部下下达了命令:战斗中若不敌,可以逃命。

这看似保护官兵安危的命令,实则是在为刘邓大军开辟一条生路。

多年的潜伏,廖运周早已策反了身边的大多数部下,这才敢于在关键时刻下如此大胆的命令。

果然,战斗中突然出现了大批国民党军溃兵。他们仓皇逃窜,甚至丢弃了武器。

刘邓大军将士们虽感疑惑,却也抓住了这千载难逢的机会,奋勇冲入缺口,终于冲破了敌军的重围。

这惊心动魄的一幕,成为了汝河之战的转折点。原本势如破竹的国民党军,在这意外的变故面前,竟显得措手不及。

他们没有想到,在这生死攸关的时刻,竟有人在暗中为刘邓大军铺路搭桥。

而对于刘邓大军来说,这突如其来的生机,无疑是雪中送炭。他们抓住时机,一鼓作气,冲破了汝河防线,赢得了这场关键战役的胜利。

这一胜利,不仅挽救了刘邓大军的危局,也为中国革命扭转了颓势,重新燃起了胜利的希望。

在这场惊心动魄的战斗中,廖运周扮演了一个关键的角色。

他用自己的方式,为刘邓大军开辟了一条生路。尽管他没有亲自上阵杀敌,但他的贡献却不亚于浴血奋战的将士们。

这一幕也让我们看到,革命的力量不仅存在于战场的最前线,也存在于敌军内部的暗流涌动中。

正是无数像廖运周一样默默奉献的革命者,才撑起了中国革命的脊梁,才让革命的火种能在风雨中不灭,直到最后燎原。

暗度陈仓 潜伏不变廖运周的“失职"自然引起了蒋介石的震怒。战后,蒋介石将他狠狠训斥了一顿。廖运周却巧妙地为自己辩解,称敌军实在太过强大,自己已尽力抵抗。

蒋介石虽心有不甘,却也只能将这次失利归咎于刘邓大军的神兵天将。

廖运周就这样躲过了暴露的危机,继续在国民党军中隐忍待时。

直到淮海战役打响,他才以突围为名,带领5000余名官兵起义投诚,献给中国革命一份迟来的礼物。

在国民党军中隐藏身份,对于廖运周来说,是一种巨大的考验。他要时刻提防自己的言行举止,不能露出一丝破绽。

他要在蒋介石面前伪装自己的忠心,同时又要暗中为革命做准备。这种身不由己的日子,无疑充满了煎熬和压力。

但廖运周深知,自己肩负的使命不容有失。他明白,自己的每一步都关乎革命的成败,关乎无数同志的生死。

他必须咬紧牙关,忍辱负重,直到革命胜利的那一天。

这种隐忍,是对一个革命者意志的最大考验。它需要无比的勇气和决心,需要对革命的无限忠诚。廖运周用自己的行动,诠释了一个共产党员的责任与担当。他用自己的方式,为中国革命做出了独特的贡献。

淮海战役中的起义,是廖运周生涯的高光时刻。在那一刻,他终于可以抛下伪装,以真实的面目投入革命的怀抱。

他带领的5000余名官兵,成为了人民解放军的一支重要力量,为淮海战役的胜利立下了汗马功劳。

这份迟来的礼物,是廖运周对革命的最高献礼。它证明了廖运周对革命的无限忠诚,证明了他为革命所做的一切都没有白费。它也昭示了中国革命的伟大力量,昭示了革命终将取得胜利的历史必然。

回望廖运周的一生,他既是一名勇猛善战的军事将领,也是一位坚定不移的共产主义战士。

在抗日战场上,他率部抵御日军,毁敌军装备40余辆,创下了辉煌战绩。在革命道路上,他不畏艰险,坚持信仰,用自己的方式为革命事业贡献力量。

结语:

廖运周的故事,是无数革命者英勇无畏、坚贞不屈的缩影。

他们或明或暗,或进或退,但始终以革命理想为己任,为新中国的诞生奉献自己的一切。

这种革命精神,是中国革命胜利的法宝。

它激励着一代又一代的革命者,在艰难困苦中奋勇前行,在生死考验中坚守信念。正是因为有了他们的无私奉献,中国革命才能冲破重重阻碍,走向最后的胜利。