董其昌的《临张长史狂草》是其“临古帖,写自己”艺术理念的典型体现,这一创作实践不仅展现了他对张旭狂草技法的深刻理解,更融合了其独特的禅宗美学观与个性表达。以下从临古态度、艺术转化、技法创新三个层面进行深度解析:

一、临古态度:以“悟”入古,超越形似

董其昌主张“学书不从临古入,必坠恶道”,强调临古是书法学习的正途,但反对机械模仿。他认为临古需“以悟入古”,即通过精神层面的体悟与古人对话,而非仅追求形似。

精神契合:他提出“临帖如骤遇异人,当观其举止笑语、真精神流露处”,借用庄子“目击道存”思想,认为临古应捕捉前人书法的气韵与意境,而非拘泥于笔画结构。

渐修顿悟:董其昌曾两次观摩王羲之《官奴帖》唐摹本,二十年后方“豁然有会”,说明其临古过程是长期积累(渐修)与瞬间领悟(顿悟)的结合,体现禅宗“渐修顿证”的修行方法。

批判时弊:他批评苏轼、赵孟頫等人在临古中“取其大意”或“为临学所困”,指出“朝学执笔,暮夸其能”是书家通病,强调需通过反复锤炼与深度思考实现与古人的精神共鸣。

二、艺术转化:禅宗美学与个性抒发的交融

董其昌将禅宗思想融入书法实践,形成“虚和取韵”“疏朗空灵”的独特风格,这一特点在《临张长史狂草》中尤为突出。

禅意入书:受禅宗“顿悟”启发,他追求书法意境中的“淡远空灵”,用墨讲究枯湿浓淡的层次变化,如“清风飘拂,微云卷舒”,使狂草的奔放中蕴含静谧。

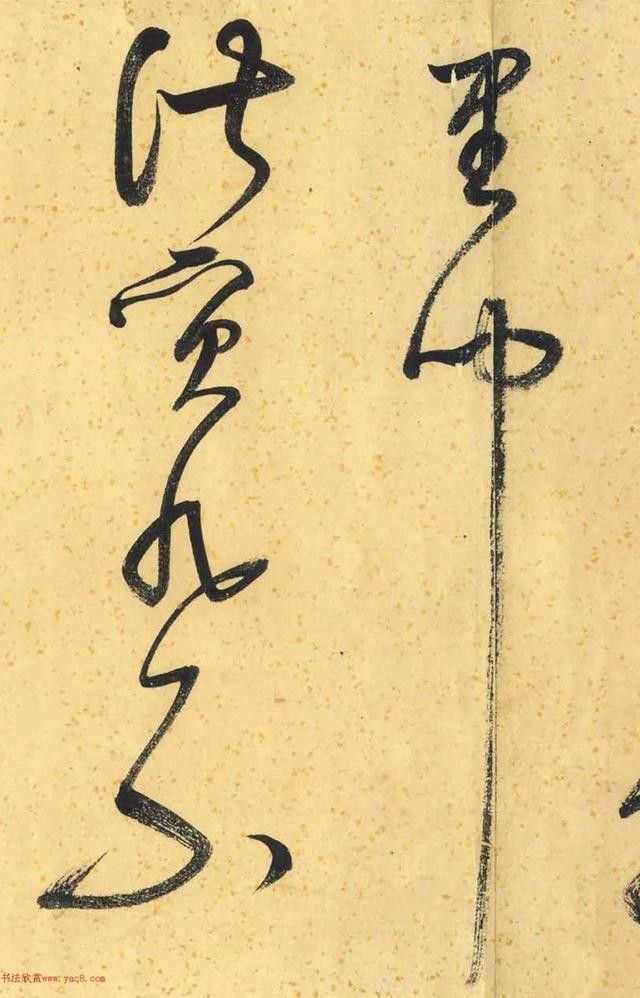

个性彰显:尽管临习张旭狂草,董其昌并未全盘复制其激越之势,而是以“熟后求生”的理念,将狂草转化为疏朗萧散的文人意趣。其用笔“虚灵藏锋”,章法疏阔,黑白对比强烈,形成“秀润闲雅”的独特面貌。

南北宗论的影响:作为“南宗”文人画的倡导者,他将绘画的“渲淡”美学引入书法,注重笔墨的“清隽雅逸”,使狂草这一狂放书体呈现出含蓄内敛的文人气质。

三、技法创新:从“绝肖”到“背临”的创作路径

董其昌的临古实践包含严谨的技法研究与自由的创作转化,具体表现为三个阶段:

1. 形神兼备的“绝肖”阶段:

他主张“察之尚精,拟之贵似”,临习时对古人笔法、结字规律进行精准分析。例如,他临颜真卿《明远帖》五百遍方得神髓,认为米芾、赵孟頫因临习不足而“在门外”。

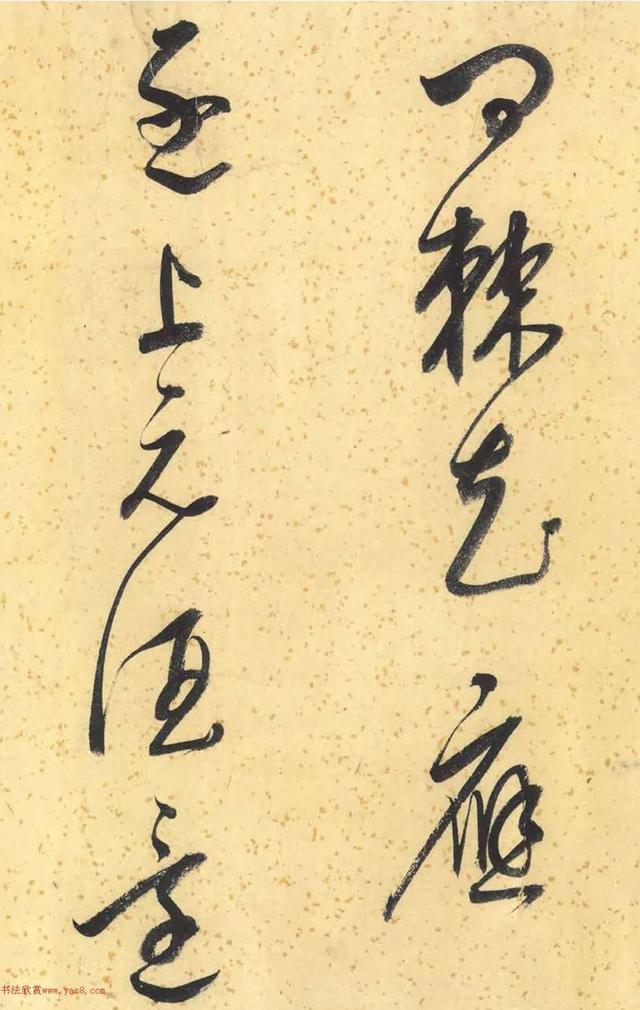

在《临张长史狂草》中,他精准把握张旭的“折钗股”“屋漏痕”笔法,同时通过墨色枯润对比强化节奏感,体现“用墨须使有润,尤忌肥”的审美标准。

2. 脱胎换骨的“背临”阶段:

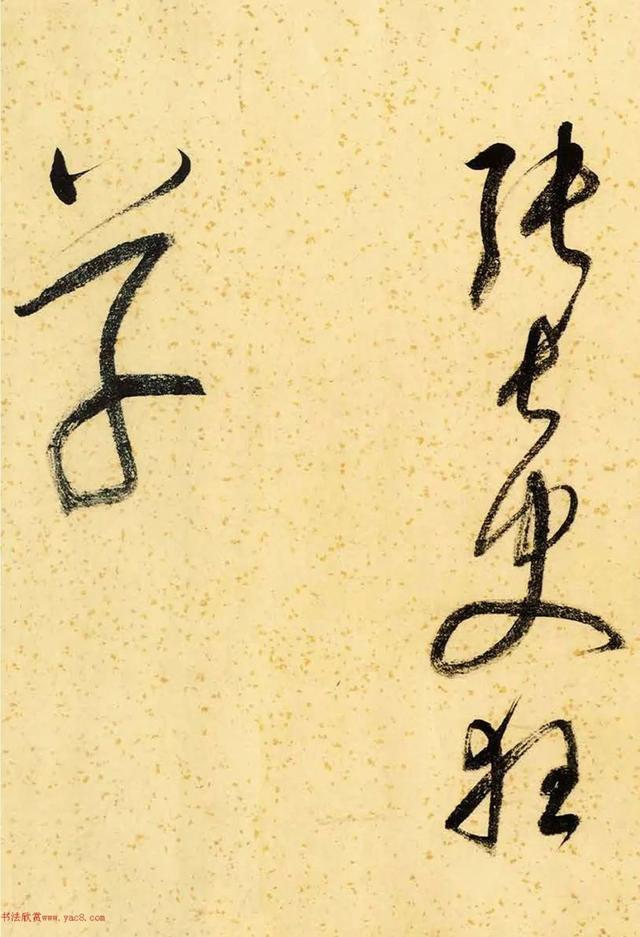

董其昌推崇“背临”,即脱离原帖凭记忆书写,如“抚无弦琴”。这种训练使其能够自由运用古法,如临《兰亭序》时“以意背临”,将右军笔法融入个人风格。

在狂草创作中,他通过背临张旭作品,提炼出“转束有主宰”的用笔原则,避免“信笔无力”的弊病,形成“圆劲秀逸”的线条特质。

3. 融会贯通的“仿书”阶段:

他常以某家风格书写自选内容,如用张旭狂草笔意创作诗文,实现“妙在能合,神在能离”。其《临魏晋唐宋诸书卷》即展示了对多家书体的自如反串。

这种“仿书”不仅是对技法的超越,更是一种艺术对话。在《临张长史狂草》中,他融入晋人“韵”与宋人“意”,使作品兼具唐代法度与晚明文人趣味。

四、历史意义与争议

董其昌的临古实践对后世影响深远,但也引发争议:

积极影响:其“以悟入古”的理论为文人书法开辟新径,康熙、乾隆皆推崇其书风,形成“满朝皆学董书”的盛况。他提出的“晋韵、唐法、宋意”三阶段论,至今仍是书法史研究的重要框架。

批评之声:包世臣、康有为等人批评其书“空怯”“寒俭”,认为其过度追求淡远而缺乏雄强之气。然而,这种争议恰恰印证了董其昌在传统与个性之间的探索张力。

《临张长史狂草》是董其昌“临古帖,写自己”理念的缩影。他通过禅宗化的审美转化与技法革新,将狂草的奔放纳入文人书法的雅逸体系,既延续了张旭的狂草血脉,又赋予其新的文人精神内核。这种“师古而不泥古”的创作路径,对当代艺术如何平衡传统继承与个性表达仍具启示意义。

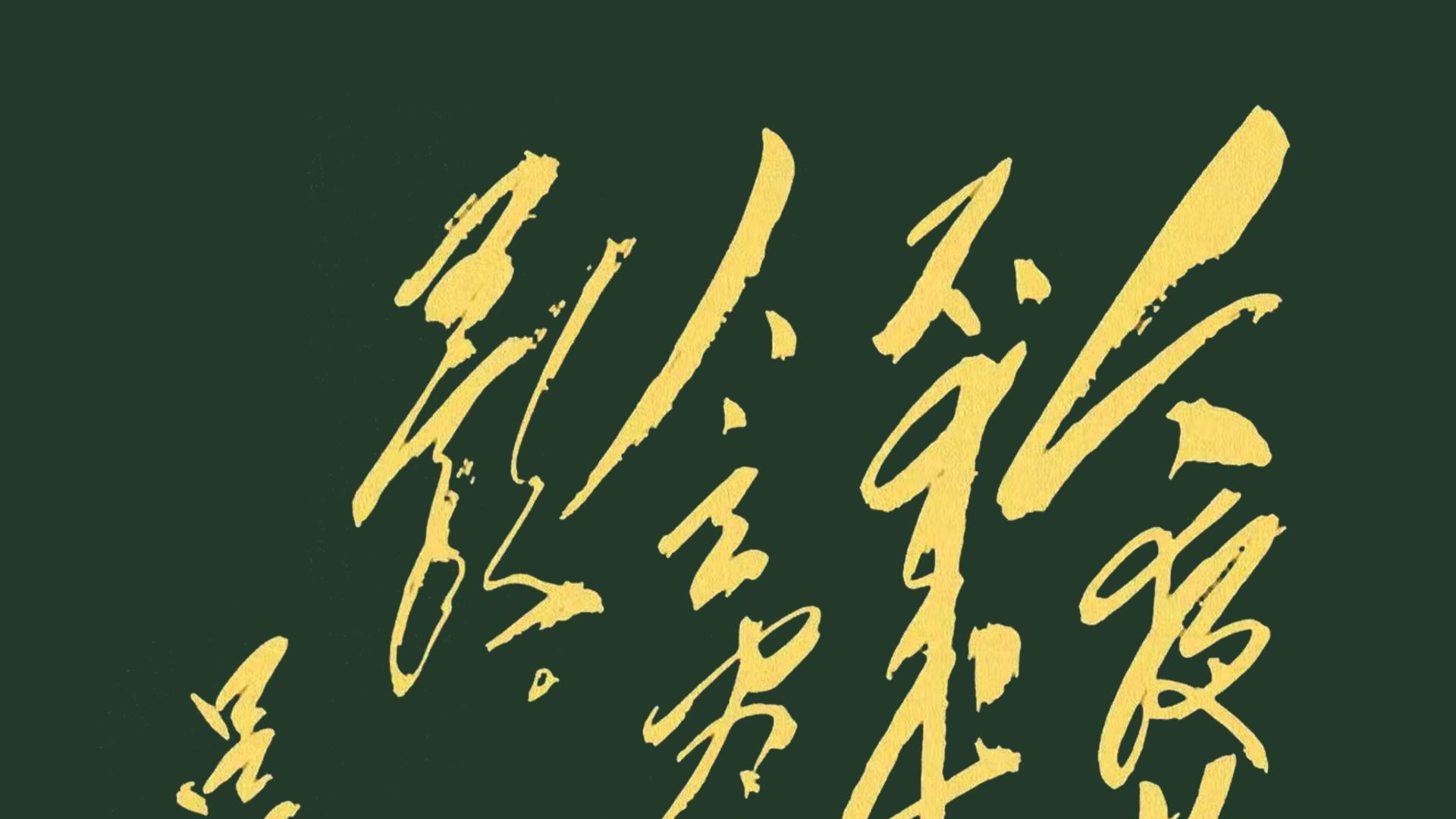

董其昌墨迹《临张长史狂草》

释文:东明九芝盖,北烛五云车。飘飖入倒景,出没上烟霞。春泉下玉霤,青鸟向金华。汉帝看桃核,齐侯问棘花。应逐上元酒,还来访蔡家。北阙临丹水,南宫生绛云。龙泥下玉简,大火练真文。上元风雨散,中天哥吹分。虚驾千寻上,空香万里闻。淑质非不丽,难以之百年。储宫非不贵,岂若上登天。王子复清旷,区中实譁嚣。恐见浮丘公,与尔共纷繙。庚申七月晦临张长史狂草。其昌识。