作者:宁缺

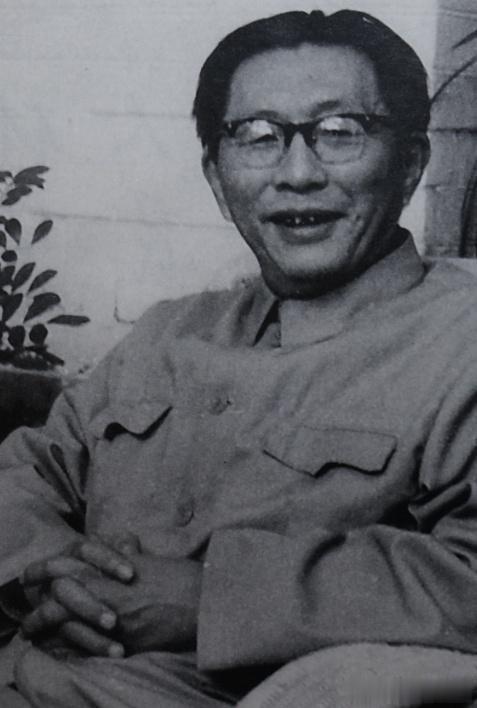

1984年7月29日,当许海峰一枪干掉瑞典名将斯卡纳克,夺得自选手枪男子50米手枪60发慢射金牌后,一个戴着眼镜的老头冲了过来,紧紧抱住他,不住晃动,他,就是时任中国代表团副团长、体委副主任黄中,他还有一个身份,中国足协第一任主席,在这个位置上,他干了2届25年。

外界一直诟病,足协领导不是“专业人士”,但事实上,黄中是不折不扣的科班出身。

第一章:家世显赫、科班出身

黄中原名黄耀中,辽宁鞍山岫岩人,家世显赫,父辈或经商或做官,都是社会名流。三爷黄恒浩曾官至嫩江省政府主席,叔父黄显声是东北军高级将领,父亲黄显文略差,也曾担任秦皇岛市公安局长。

黄中中学是在沈阳同泽中学读的,这所学校,当年是张学良办的,算是贵族学校。黄中各种运动都很在行,无论是足球、网球、篮球还是游泳,都玩得转。

九一八事变后,黄中前往北平汇文中学读书,住在叔叔黄显声位于东城西扬威胡同的公馆内。

除了学习,黄中也未放弃体育,1934年,他代表北平队参加了第18届华北运动会足球赛;2年后,他又参加了在上海举行的第6届全运会,不过,项目是游泳;1936年,黄中和北平“辅友”足球队一起访问日本,打中锋的他非常彪悍,号称“虎将”;同年,黄中考入辅仁大学;后来,他前往延安,在抗大学习。

可以说,黄中是足球科班出身,按照现在的话说,就是“专业人士”,而这样的“专业人士”,在解放后,是“宝贝”。

第二章:认为体育“有意义”

新中国刚成立的时候,还没有体委,体育工作由共青团中央代管,在团中央的组织序列中,设有军体部。

1951年5月,黄中成为军体部第一任部长,同时兼任体育总会副秘书长、代秘书长,中央国防体育俱乐部主任。

对于黄中去体育口,很多人都不明白,毕竟,从他的履历来说,可以有更好的选择,他的回答是除了服从组织安排,还有就是自己做的事情,“有意义”。

赫尔辛基奥运会后,中华全国体育总会给中共中央呈送了一份报告,建议成立一个管理全国体育事务的专门委员会,也就是国家体委。

1952年,回到中央工作的邓小平给人在重庆的贺龙打了电话,告诉他,给他谋了一个“好差事”——新成立的体委,由他来当主任,并且告诉他,自己和周恩来商量过了。

“那毛主席的意见呢?”贺龙问。

“毛主席也赞成!”邓小平回答说。

“好!毛主席让我干,中央让我干,我就干!”贺龙接下了任务。

1953年2月27日,人事部发文,体委定编239个,其中干部212人,勤杂人员编制27人,贺龙担任主任,黄中担任副秘书长,同时,他是党组3名成员之一,1956年,他担任体委副主任。

第三章:首届足协班子构成

体委成立后,下属一系列的专门协会相继成立,三大球中,1953年成立的排协是最早的,然后是1955年的足协,1年后,篮协成立。

1955年1月3日,中国足协成立,黄中当仁不让,担任主席,副主席有3个:张之愧、李凤楼、张联华。

需要说明的是,张之愧还有一个身份,排协第一任主席,但在当年,他篮球打得最好。

张之愧是体育专科学校毕业,参军后在冀中军区,有一次,贺龙带着120师到河北,和冀中军区打了一场篮球赛,结果输了,张之愧表现神勇。

此后,贺龙念念不忘,最终,把张之愧弄到了自己麾下,后来,官至西南军区司令部干部处长兼西南军区战斗体工大队队长。

贺龙出任体委主任后,四处点将,张之愧是他想要的,但他不想去,在张之愧看来,搞体育没前途,过往,他受尽了白眼。

贺龙把他叫过来,先是劝说,然后通牒,“给你3天时间。”

第二天,张之槐找到贺龙,告诉他,自己愿意到体委搞体育。

李凤楼同样出自辅仁大学,也是中锋,解放后先是担任“八一”足球队教练,1951年,中国队成立时,李凤楼担任主教练,后来,他成为中国第一批国家级裁判,后晋级为国际级。黄中之后,他担任足协主席。

至于张联华,同样是篮球打得好,他是120师战斗篮球队的老队员,曾任志愿军某炮兵团政委,离开体委后,他曾任旅游局副局长,国旅总经理。

第四章:真正的联赛之父

黄中担任足协主席后,事事亲为。

事实上,在足协成立前,黄中已经开始操持足球事务。

1951年12月1日,第一届全国足球比赛大会在天津举行,黄中主持,赛后,选出了30名“中华足球选手”,是为国脚雏形。

1952年,黄中带领中国体育代表团前往赫尔辛基参加奥运会,沿途受阻,足球队无缘参赛,但以中国代表身份,参加了国际足联代表大会。

还是1952年,黄中带着中国队走出国门,到苏联、波兰访问比赛,在波期间,无一胜绩,其中1场输了个1比7。回国后,黄中表示,一定要把足球搞上去。

1953年,黄中参加了在巴黎举行的国际足联临时代表大会,成为第一位持新中国护照,进入法国开展友好活动的官员。

还是1953年,黄中建议邀请匈牙利访华,那时候不兴叫商业比赛,而是“虚心向人家学习”。

1954年,他又组织派出中国青年队去匈牙利,那时候也不叫“留洋”,叫“向老大哥学习”。

执掌足协后,黄中主持推出了中国第一个完整的联赛竞赛构架,他是真正的联赛之父。

1975年,针对十年动乱后运动队青黄不接的现象,黄中对足球等20个项目代表队做出了22岁以下队员不少于70%的规定,还增设了少年组,一定程度上缓解了压力。

第五章:取消国家队长期集训

在当时,中国足球最重要的,是国家队,为了国际比赛,包括和社会主义阵营兄弟的友谊赛,可谓集中全国之力办国家队,其中最重要的措施,就是长期集训。

但黄中认为,这是不对的,他意识到,长期集训,对中国足球发展不利。1951年中央体训班成立后,国家队长期从地方调人,不仅把地方队搞垮了,甚至国内的尖子球员,也耽误了。

“国家队的主力队员打不了多少硬仗,替补队员常常打不上比赛,不知道耽误了多少人。”1991年2月25日,在足球改革座谈会上,黄中回忆了当年的情况,“集中后,国内所向无敌,骄傲,娇气,硬仗打不了,弱仗打得好,就是缺少打恶仗的锻炼。中国这么大,请外国队来访,多了请不起。不像欧洲,开汽车出国就可以打国际比赛。所以我提出,要把国内的省市队、俱乐部队搞好,形成‘东周列国’。”

1957年,黄中把国家队下放,红队在北京,白队在天津。联赛水平提高了,随后,中国的足球出现了第一次高潮。“那时欧洲的甲级队和我们比赛,也不能随便赢球。”

可惜的是,后来上面又把国家队长期集中起来,黄中自言“无力改变”。1963年新兴力量运动会栽了跟头,又让黄中搞,他恢复了以前的思路,苦心经营几个重点队,但3年后“文革”开始,未能进行下去。

黄中认为,只要有了高水平、基础雄厚的省市队和俱乐部队,国家队就好办,但不能长期集中,“这一点,不能动摇。”

讽刺的是,后来,有执掌中国足协的领导,居然有过“国家队打中超”的念头和计划,但因反对声音过大,没有执行,否则,又是一出闹剧。

关注:仙果体育,专业头脑带来专业解读。