去年3月的那个深夜,西昌卫星发射中心的夜空被火箭尾焰照亮,所有人都在期待中国首次地月空间DRO轨道探索的历史性时刻。

谁也没想到,这场本该载入史册的发射,却以一场惊心动魄的“太空救援”拉开序幕——两颗卫星被“甩”进远地点仅13.4万公里的“绝望轨道”,太阳翼弯折如折翼,在深空中倔强挣扎。

123天后,当它们“丝滑”入轨并与第三颗卫星组成全球首个地月三星星座时,这场“太空绝地求生”的细节,终于在今年4月的学术研讨会上被揭开面纱。

从“绝望轨道”到“折翼苍鹰”:危机如何步步紧逼?2024年3月13日20时51分,长征二号丙火箭托举DRO-A/B双星升空。

前半程一切顺利,一二级火箭正常分离,上面级“远征一号S”却在滑行阶段突发异常——原本应稳定攀升至29.2万公里的远地点高度,像过山车般暴跌至13.4万公里,连预定高度的一半都不到。

更致命的是,581公斤重的双星组合体以每秒200度的速度疯狂翻滚,相当于每1.8秒“翻一次跟头”,离心力足以撕碎太阳翼。

要知道,常规大卫星每秒转几十度就可能散架,这简直是“在刀尖上跳舞”。

太阳翼异常的警报紧接着响起:DRO-A的太阳翼无法锁定,DRO-B的直接“脱臼”。

这可是卫星的“命门”——没了太阳翼,电力告急,卫星随时可能沦为太空垃圾。

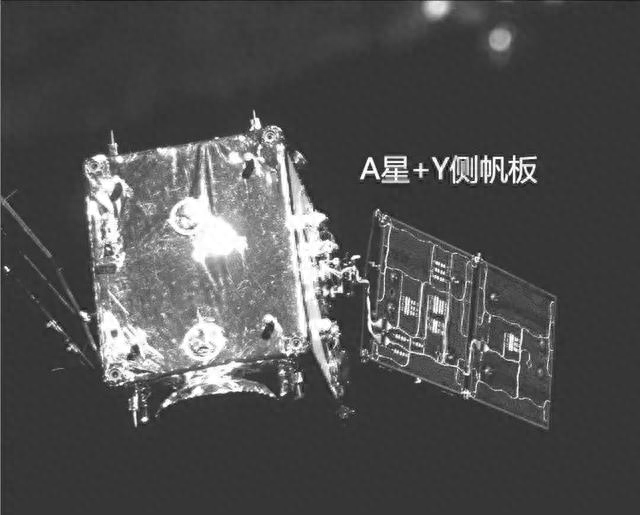

屏幕上,弯折近90度的太阳翼像折断的翅膀,却在深空背景下倔强舒展,仿佛在说“我还能再撑撑”。

飞控大厅里,有人攥紧了拳头,有人红了眼眶:“就像眼看着风筝断线,手里却还攥着最后的希望。”

123天“太空桌球”:年轻团队如何力挽狂澜?危机面前,一支平均年龄不到34岁的团队站了出来。

77岁的航天泰斗顾逸东院士紧急连线,工程总师林宝军、副总指挥王强等专家迅速成立应急小组;更让人惊喜的是,95后、00后的学生们成了“救星”——国科大博士孙洋连夜算出备份轨道参数,95后李霜琳、蒲京辉写的两万行代码在太空稳定运行,00后尹永辰复核每一组控制参数,连小数点后几位都不敢错。

他们的“救援清单”堪称“硬核操作”:首先用“每条指令发三遍”的“土办法”,交替启动双星发动机喷气,7小时内让卫星“停转”;接着通过调整对日姿态、平衡蓄电池充放电,让“受伤”的太阳翼“追光充电”;最惊险的是“引力赛跑”——40小时不眠不休算出轨道重构方案,必须在120小时内完成首次机动,否则永远失去机会。

于是,他们玩起了“太空桌球”:利用月球引力的“弹弓效应”,精准计算每次“击球点”,5次关键轨道机动、数万次复杂计算,最终用传统方案1/5的燃料,把卫星“推”进了预定轨道。

3月18日,第一次轨道控制,发动机点火1200秒,远地点抬到24万公里;3月23日,第二次机动,抬到38万公里;7月15日,卫星“丝滑”入轨;8月28日,双星分离互拍,画面里弯折的太阳翼仍在倔强舒展;8月30日,与DRO-L卫星组网,全球首个地月三星星座诞生——这是“地月灯塔”,未来能给月球基地导航,甚至为火星探测铺信息高速路。

这场救援,到底有多“燃”?

这场救援,到底有多“燃”?有人说,这是“把不可能变成可能”的奇迹。

但奇迹背后,是“折翼苍鹰”的坚韧,更是中国航天“永不服输”的底气。

原本可能沦为太空垃圾的卫星,不仅被救回,还验证了“航天器DRO低能耗入轨”“117万公里超远距离星间通信”“天基测定轨新体制”三项国际首次突破;原本需要火箭直推38万公里的任务,被拆解成绕地、飞月的“接力赛”,850万公里的跨越,相当于地月之间走了11个来回。

更让人热血沸腾的是“年轻”二字。

平均34岁的团队,95后写代码,00后算参数,连“老将”张皓都在飞控大厅里“心跳飙到120次/分钟”。

网友说:“以前总觉得航天是‘老专家’的事,现在才发现,年轻人已经挑起大梁了!”“看着他们熬夜算数据、敲代码,突然明白什么叫‘强国有我’。”

如今,这组卫星已在轨一年多,三星星座稳定运行200多天。

有人问:“值得吗?”答案藏在张皓的话里:“我们不是在救卫星,是在给中国深空探测铺路基。”地月空间的“天然良港”DRO,曾是理论上的“完美轨道”,现在被中国人用实践验证了“极致潜力”——这不是终点,而是人类向深空迈进的新起点。

当我们仰望星空,或许该记住:那些在飞控大厅里熬红眼睛的年轻人,那些在代码里“死磕”每一个参数的学生,那些在宇宙中倔强舒展的“折翼太阳翼”,都是中国航天“星辰大海”里最亮的星。