帕米尔高原,一片迷人的土地,屹立在亚洲腹地,横亘在中国、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿富汗和巴基斯坦交界处。

这里是天山、喀喇昆仑山、喜马拉雅山和兴都库什山等数条世界著名山脉的交汇之处,构成了一个超过四千米高的高原——真正的“世界屋脊”。

在其崇山峻岭之间,蓝宝石般的湖泊点缀其间,而广袤无垠的草原伸展开来,是自然的鬼斧神工,也是大自然赐予的壮丽画卷。

在中国古老的神话中,帕米尔高原被赋予了神圣的地位,它是通往天界的神秘之地。传说中的“不周山”,就是指的帕米尔高原,那里直插云霄,是连接人间与天堂的桥梁。

而在汉代,帕米尔又被称为“葱岭”,因其地势险峻,山如同刀刃般直立,而得名。葱岭一词,不仅描述了自然地理特征,更隐含了它在古丝绸之路上的重要地位,是古代东西方文化和商品交流的必经之路。

历代文献中,帕米尔高原的称谓随着时代的变迁而变化。每一个名称的背后,都承载着那个时代的文化特征和历史印记。

从“不周山”到“葱岭”,再到现代的“帕米尔”,这些名称的更替,不仅是对这片土地的重新命名,更是时代发展和文化交融的见证。

如同古人所说:“万变不离其宗”,虽然名称千变万化,但帕米尔高原在中华民族的心中始终占据着不可动摇的地位。

帕米尔高原的政治历史与领土变迁跨越千年的历史长河,帕米尔高原不仅是自然的壮丽瑰宝,也是中国领土不可分割的一部分。自汉朝张骞开辟丝绸之路起,帕米尔便成为了东西方文化交流的纽带,见证了中国历代政府的统治与边疆管理。

正如俗语所说,“金窝银窝不如自己的狗窝”,对于中国来说,帕米尔高原就是那片珍贵的“家园”,不仅因其地理战略位置的重要性,更因为那份深植心中的归属感。

然而,历史的车轮滚滚向前,帕米尔高原的命运充满了曲折。19世纪末,沙俄的侵略步伐踏入了这片古老的土地。

随着《英俄协定》的签订,帕米尔高原被划分,成为大国博弈的牺牲品。但俄国并未按协议行事,继续其对帕米尔的占领。

1904年,更加沉重的打击降临,当《中俄喀什协定》签定,中国被迫割让了帕米尔高原上的宝贵土地,这无疑是对中国领土完整的极大伤害。

正所谓“国破家亡,无处话凄凉”,失去帕米尔的那一刻,也失去了民族的骄傲与自豪。

幸而,历史的伤痕总会被时代的进步所疗愈。民国时期开始,中国政府就致力于收复失地的努力。

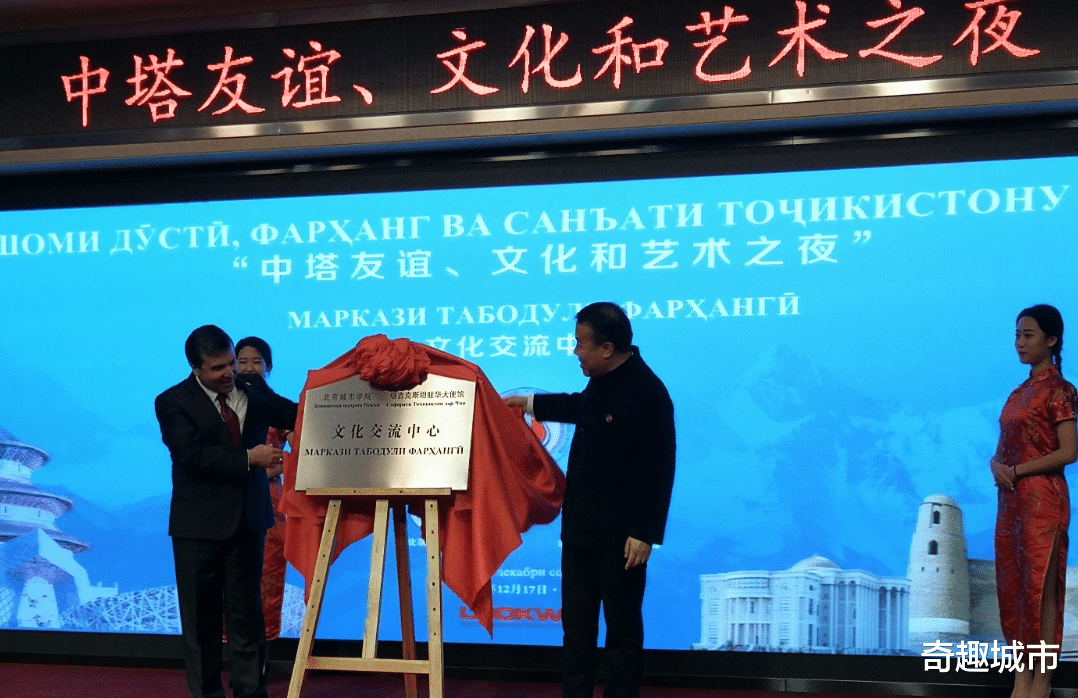

在共和国成立后,这一努力未曾停歇。经过长达几十年的外交斡旋和谈判,2011年,随着《中塔边界条约》的签署,中国终于收回了失去了百年的土地,结束了帕米尔高原上漫长而艰难的边界争议。

这一成就,不仅是对国家主权的维护,也是对历史的一种弥补。就如古人所言,“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,历经沧桑的帕米尔高原终于回到了祖国的怀抱。

帕米尔高原的现代重要性与资源开发帕米尔高原,这块位于多国交界的地带,今天不仅是历史的见证者,更是现代化进程中的战略要地。

随着“一带一路”倡议的提出,帕米尔再次站在了时代的风口浪尖。这一倡议旨在联接亚欧非大陆,建立全方位开放的经济合作框架,而帕米尔高原,作为连接中亚与南亚的天然桥梁,无疑是这个宏伟蓝图中不可或缺的一环。

正如俗语所说,“门户开放能通神”,帕米尔的战略位置为中国与周边国家的经贸合作提供了新的契机和可能。

帕米尔高原丰富的矿产资源,更是吸引了无数商家的目光。金、银、铜以及稀有金属等矿产的开发,预示着巨大的经济潜力和发展前景。

然而,当矿产资源勘探的消息传出时,许多人感叹“拍断大腿”,后悔没有早些认识到这片土地的价值。但这份后悔更多的是对过去机会的失落,而不是对未来潜力的怀疑。

尽管资源的开发前景让人心动,但这并不意味着可以不计后果地进行掠夺。矿产资源的开发与生态保护之间的平衡至关重要。

帕米尔高原的环境脆弱,生态系统复杂多变,因此,开发活动必须遵循“绿水青山就是金山银山”的原则,确保资源开发的同时保护好这片珍贵的自然环境。

每一次的挖掘,都必须经过严格的环境影响评估,确保不会造成不可逆转的伤害。

“欲速则不达”是对帕米尔高原资源开发方向的最佳描述。要在发展经济与保护环境之间找到平衡点,实现可持续发展,这是摆在我们面前的紧迫任务。

只有这样,才能确保帕米尔高原这颗亚洲的明珠能够闪耀着它应有的光芒,让后代子孙也能享受到这份大自然的赐予。