2025年“双一流”高校扩招2万人的消息一经传出,就像一颗重磅炸弹砸进了中国高考家庭的饭桌上。考生和家长的反应仿佛过年般热烈:有人眉开眼笑,觉得上名校的机会多了;有人却开始焦虑,扩招后的竞争会不会更加激烈?这场扩招热潮,不仅是教育改革的一次大动作,更是对高考志愿填报的一次重新洗牌。当我们剖开这层热闹的表象,深入看问题的本质,会发现这场扩招背后隐藏着的机遇与挑战,远比表面看到的复杂得多。

“双一流”到底是个啥?

很多家长听到“双一流”的第一反应是:“这名字听着挺高级,是不是比985、211还厉害?”其实,这里面的逻辑有点绕。985工程和211工程是上世纪90年代启动的国家高等教育重点建设计划,而“双一流”则是2015年才开启的新战略,目标是建设世界一流大学和一流学科。简单来说,985院校是“全能型选手”,学科实力强,综合发展好;而“双一流”更像“单点爆发型选手”,只要某个学科够硬,就能挤进名单。目前,全国“双一流”高校已有147所,其中既有传统的985、211“老牌强校”,也有一些“后起之秀”。

扩招的意义,不仅仅是让更多人有机会进“双一流”高校,更重要的是推动了高等教育资源的优化配置。比如,南京信息工程大学的大气科学是全国顶尖水平,2024年的投档线在江苏省遥遥领先;而南京林业大学的林业工程虽然是“双一流”学科,但因为冷门,录取分数并不高。这说明:扩招并不意味着“捡漏”,选对专业才是关键!

扩招背后的玄机:谁能抓住机会?

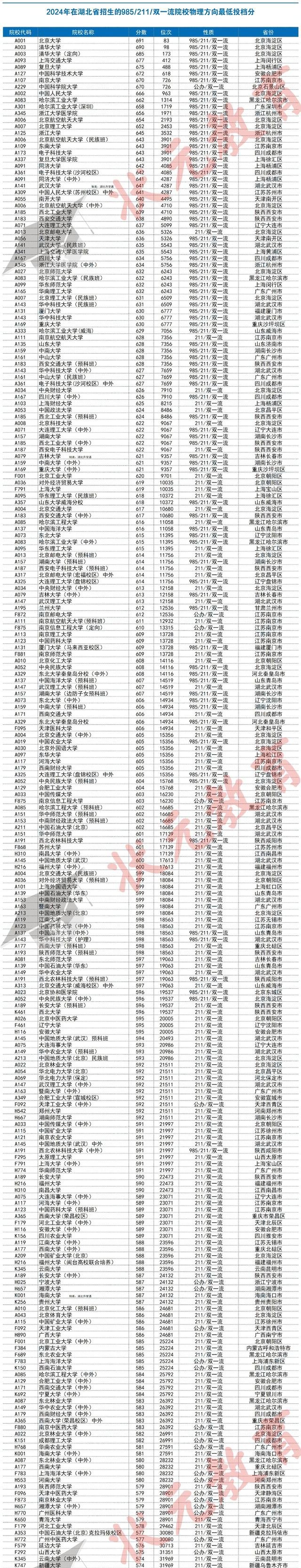

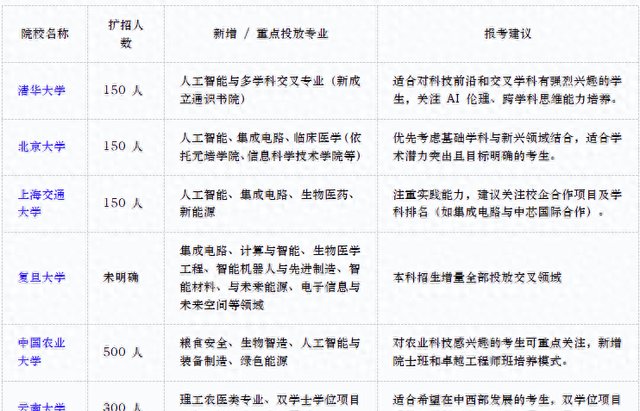

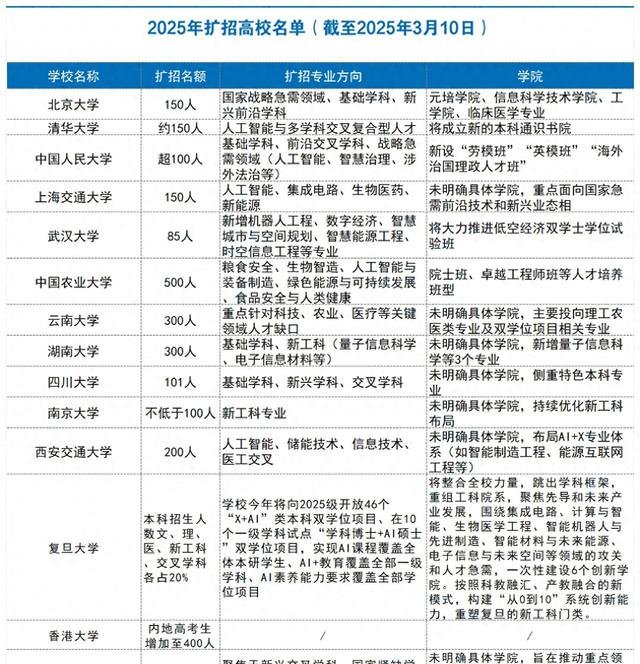

扩招带来的最大变化,是“分数线的微妙变化”。比如,2025年预计河北省将新增800个“双一流”录取名额,这些名额集中在物理方向。2024年物理方向的录取线在570分左右,而2025年可能会下降1分左右。很多人听到这儿会觉得“扩招力度好像没啥大惊喜啊”,但别急,真正的机会藏在扩招的方向上。人工智能、集成电路、生物医药、新能源等交叉学科领域,才是这次扩招的重头戏。不少高校甚至推出了“AI+”“新工科+新文科”的双学位项目,培养复合型人才。

但问题也随之而来:这些“热门专业”真的值得报考吗?就业前景是否像宣传中那么美好?有人感叹:“芯片工程师缺口200万,可等我毕业时,市场还需要我吗?”其实,热门专业的竞争从来不止于分数,而在于资源。比如,有些高校虽然开设了人工智能专业,但连GPU都没有,实验室资源严重不足,学生学到的只能是“PPT式知识”,就业时自然没有优势。因此,盲目追逐热门专业容易踩雷,选择专业时一定要结合个人兴趣和学校的师资力量综合考虑。

中西部高校的逆袭:扩招的另一面

另一个值得关注的趋势是:中西部高校的扩招力度明显增加。云南大学、新疆大学等高校,这些年在“双一流”名单中的表现越来越亮眼。这里面有国家政策倾斜的原因,比如“中西部专项计划”,为贫困县考生提供加分机会;也有高校自身发展的努力,比如兰州大学连夜装修宿舍迎接新生,西安交大大幅扩招人工智能实验班。这些学校的录取门槛相对较低,对想享受政策红利的考生来说是一次重大机遇。

但中西部高校的扩招也带来了一个现实问题:地域因素对学生未来发展的影响。很多人认为,高校所在地就是未来就业的大概率区域。如果你对某些一线城市有强烈的就业偏好,那可能需要更慎重地考虑学校的地理位置。毕竟,选择高校不仅是选择一个学习环境,更是选择一个未来的职业发展平台。

扩招中的家长焦虑:是机会还是压力?

扩招的消息让人兴奋的同时,也让不少家长陷入纠结。有人担心:“扩招会不会导致学历贬值?”有人犹豫:“孩子的分数只能上普通一本,现在扩招还能冲进985,这是不是意味着竞争更激烈了?”事实上,扩招并不会直接导致学历含金量下降,关键在于如何利用学校的资源提升自己。名校光环固然重要,但并不是绝对的成功保障。真正决定未来的,是个人的学习能力、学科优势和综合素质。

从另一个角度看,扩招也在倒逼家长和考生重新审视自己的报考策略。传统的“名校优先”思维正在被打破,越来越多的人开始关注专业本身的价值。比如,清华北大的AI王牌专业固然耀眼,但普通一本学校的“就业黑马”专业,比如计算机、电气工程等,毕业后的年薪也能“秒杀”很多同龄人。这种趋势正在提醒我们:选择专业时,眼光要放长远,结合行业前景和个人兴趣,才能找到真正适合自己的方向。

结尾发人深省的思考

那么问题来了,面对“双一流”扩招这场教育变革,你是选择盲目追逐热门专业,还是静下心来理性规划?是将目光投向名校光环,还是深入挖掘专业潜力?扩招的机遇与挑战并存,你又会如何抓住属于自己的那一份未来?对此,你怎么看?